こんにちは、

alpapa(@mamaschool)です。

こども家庭庁のデータ(令和5年度)によると、

0〜2歳児の約6割が『自宅保育』で、3歳からは幼稚園に通うというスタイルです。

なんと、日本の6割のパパ・ママが、

幼稚園に入園するまで自宅保育をしているんですね!!

素晴らしいですね!!

ママたち、がんばれ〜っ!

一番かわいい0〜3歳の時期に

子どもとべったり過ごせることは、幸せであると同時に、大変な仕事でもあります。

自宅保育をしていると、

しんどくなる時もあれば、預けた方がいいのではないか、と疑問に思う時もありますが、子どもにとってはどんな影響があるのでしょうか?

今回は、発育の観点から見た「自宅保育」について、そして、ママがしんどい時の対処法や、自宅保育でおすすめの取り組みや遊びについて紹介します。

目次

自宅保育って発育的にどうなの?メリット

0〜3歳の時期に、親とたっぷりスキンシップをとって過ごし、信頼関係を築くことは非常に多くのメリットがあります。

自宅保育の最大のメリットは、

こういった『親子の絆を深める時間』が長く取れることです。

なぜスキンシップや

親子の時間が発育に良いのかというと

赤ちゃんの肌は「露出した脳」とも言われ、直接的な肌のふれあいの中(スキンシップ)で学習していくように特化した脳になっているからです。

ちなみに、スキンシップとは、赤ちゃんにとって心地よい肌のふれあいのことを言います。

具体的に肌のふれあい(スキンシップ)には、

以下のような効果があります▼

・脳が活性化する

・記憶力、学習能力を高める

・言語、感情の発達を促す

・身体感覚、運動能力を高める

また、精神的にも▼

・安心感を得る

・精神的に安定する

・自己肯定感を育む

・親子の絆が深まる

・他者との信頼関係の土台になる

という働きがあります。

例えば、赤ちゃんに言葉を教える時も、肌に触れながら話しかけるのとそうでないのでは、脳の活動が違い、触れながら話しかける方が言葉をよく覚えます。

身体感覚や運動能力に関しても、例えば、指先や足裏などをマッサージして刺激を与えると、その部分の感覚がよく発達し、手先が器用になったり、歩き始めがスムーズになります。

なにより、乳児期に育まれる心の安心感や信頼感は、後に、他者との良い人間関係を築く土台となります。

この時期に親との絆がしっかりと結ばれることで、この信頼関係が子どもにとって心の「安全基地」となります。

この安全基地があることで、子どもは安心して外の世界へ冒険に出かけ、他者との関係にも信頼を築くことができるようになります。

特に0〜3歳は人生の土台作りの時期、この時期に親の愛情をたっぷりと受けて育つということは、今後の人生に必要な基盤がしっかりと築かれるということです。

また、自宅保育の方が、知育や幼児教育にも取り組む時間が多くとれたり、子どもの個性やペースに合わせた生活を送ることができることが大きなメリットですね。

早くから預けていろいろな経験をさせる方が、子どもにとって良い刺激になるのではないか?と気になることもありますが、親と愛着の土台、安全基地がしっかり出来上がっているからこそ集団生活での良い刺激が得られます。

そして集団生活の中では、個人のペースに合わせてあげられないことの方が多いため、もしやってあげられるなら、月齢が低い時期ほど、その子の気質に合わせ、家庭でさまざまな経験をさせてあげることが理想です。

【自宅保育・発育面でのメリット】

人生の土台ができる3歳までにたっぷり親とのスキンシップをとって過ごすことで、その後の学習、運動、精神的な発達、そして対人関係において、長期的にポジティブな影響を与える。

また、子どもの個性に合わせた生活を送ることができる。

自宅保育にデメリットはある?

ママと育児との相性次第ですが

自宅保育のデメリットは、ママの負担が大きいことです。

0〜3歳の育児は予期せぬこと、

思い通りに進まないことだらけです。

(思い通りにしようとすると、ろくなことありません…)

日々のハプニングなども、子どもの成長として楽しめるママなら自宅保育は理想的ですが、それでもやっぱり大変に感じることはあると思います。

また、家庭は保育園と違って「保育専用」の空間になっていないため、危険なものを遠ざけたり、遊び空間を子どもの成長とともに整えるにも限界があります!

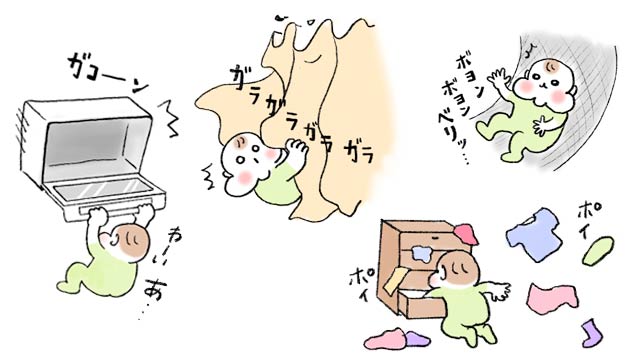

ママも24時間子どもに張り付いているわけにはいかないので、ふと目を離した時に、カーテンごと引っこ抜かれたり、電子レンジで鉄棒されてぶっ壊れたり、網戸でボヨンボヨンして破られたり、タンスの中をぐちゃぐちゃにされたりと、ママの手を煩わすことの連続です。

全部やられました!料理中に電子レンジの扉で鉄棒してぶっこわされた時はブチギレました。

「手の届かないところに置いて環境を整える」

とは私も言っていますが、自宅にそんなスペースない!という方もいると思います。

何より、2歳もすぎると知恵がついてくるので、1人で鍵も開けるし、届かなければ椅子を運んできてよじ登るし、生活環境と遊び環境が同じ自宅では限界がありますね。

そして、

これらの後処理は、子どもを寝かせた後。

夜な夜な修理をしたり、後片付けなど、大量の雑務に睡眠時間も削られます。

・自分の自由時間がない

・永遠に終わらない大量の家事

・子どもを叱ってしまう

・毎日が公園とスーパーの往復

という日常に、精神的にしんどくなっているママも多いと思います。

自宅保育がしんどくなる瞬間、

また自宅保育がしんどい時におすすめしたい対処法を紹介します▼

自宅保育がしんどい!!

長い育休をとって自宅保育を選んだのに

仕事をやめて育児に専念すると決めたのに、

望んで母になって育児しているのに、

しんどい!!!

育児、しんどい!!

今日は台所も洗濯物の山も見たくない!

騒ぐ子どもを見ながら料理なんて地獄!

二度と子連れでスーパーなんか行きたくない!

という気持ちが猛烈にわかります。

仕事の方がよっぽど楽!

育児と仕事の両立よりも

育児と家事の両立の方がしんどい!!

もし、掃除、洗濯、料理、日常の雑務をすべて誰かに頼めて、かつ、これらの空間が保育園のように、子どもの過ごす空間と完全分離されているなら、ママだって保育士さんのように、1人で何人もの幼児を見守れると思います(たぶん)。

自宅保育の大変なところは、

人間らしく生きていくための生活空間を整えながら(家事)、子どもの遊びを見守るということを、1人で同時進行してやらなくていはいけないことです。

母親だからといって、すべての人が家事や育児に向いているわけではありませんし、育児好きなママですら、しんどいと思うことがあって普通です!

むしろ、なぜ、母親になったら、仕事も趣味も返上して、自分のすべての時間を子どもと大量の家事に費やし、それでいて子どもに愛情を100%注いで笑顔で育てていける、なんて思われているのでしょうか。

全く当たり前じゃないです。

そんなママばかりじゃないです。

とりあえず私には無理でした。

自宅保育がしんどい!!

大丈夫、それ普通です!

そして、そう思った時に、私や周りのママ友たちが実践して効果があった、オススメ方法をいくつか紹介します▼

自宅保育がしんどくなったときの対処法

育児がしんどいと感じる時、多くの場合、

ママが1人で頑張りすぎです。

真面目なママほど気がつくと頑張ってしまいますが、子どものためにも意図的に休み、頑張って頑張りすぎないようにしてください。

子どもにとっての幸せは

ママが幸せであることです。

ママに笑顔がなく、不幸そうにしていると、

子どもは「僕がいるのにママが笑顔じゃなくてごめんなさい」と罪悪感が芽生えたり「私がいるだけじゃママを幸せにしてあげられないんだ」と自己肯定感が下がります。

ママが笑顔で幸せでいることが、

何より子どもの脳と精神の発育に良いのです。

賢く幸せな子に育ってほしいなら、

「こうやって笑って楽しんで幸せに生きるのよ^^」というお手本をママが見せてあげてください。

そうするためにも、自宅育児がしんどい時、どうぞ、家事などは心おきなく手を抜いて、優先順位として1番目に「ママの心の状態が良いこと」そして2番目に「子どもとのスキンシップ、子どもと向き合う時間」とし、そのほかのことは、とりあえずテキトーでOKとしてみてください。

具体的な方法を紹介していきます▼

□ 家事を時短するコツ

□ 一時保育、プレ年少クラスを活用

□ 無料の子育て電話相談

□ 20時に寝かせて自由時間を確保

□ こんな時こそ運動・筋トレが効果的

家事を時短するコツ

日中、子どもとしっかり向き合っていたら、まともに家事をする時間なんかないです。

反論が来るかもしれませんが、言い切ります。

家事なんかする時間ないです!!

人や機械に頼りましょう!

夫や祖父母に家事を頼みましょう、

頼める人がいないなら、時短家電を使いましょう、タスカジさんなど代行サービスを活用しましょう。

夫や両親が助けてくれる場合は、

どんどん助けてもらうがベストです。

ただし、最近はパパも長く育休を取って育児を頑張りすぎたり、仕事と慣れない育児でメンタルがやられ、パパの産後うつも増えてきているので、夫婦で共倒れにならないようにお気をつけください。

また、夫に料理を頼むと余計に後片付けが大変!

祖父母に頼むと気を遣うから、と結局1人で頑張ってしまうママは、時短家電を揃えるのがおすすめです。

オートクッカーや食器洗い機、

乾燥機付き洗濯機などの導入もおすすめです。

料理は野菜やブイヨンを入れて

「ほったらかし」

食器洗いもスイッチを入れて

「ほったらかし」

掃除と洗濯もスイッチを入れて

「ほったらかし」

我が家は最近、朝にパパがオートクッカーに野菜と肉を放り込み、それを夕飯に食べるというルーティーンで極力料理をしていません。

また、タスカジさんなど家事代行サービスを活用するのも◎です。

料理の上手なタスカジさんを2時間呼べば、

あっという間に数日分の作り置きを作ってくれます。

私は実家に頼れなかったので、産後は何度かヘルパーさんに来てもらい、冷蔵庫を作り置きで満たしてもらっていました。

一般で家事代行をお願いすると、1時間2000円あたりからですが、区が子育て世帯に配布するサポートチケットから払えたので無料でお願いできてありがたかったです。

各自治体で実はいろいろな産後支援があり、こういった情報を知らないまま育児を終える方も多いので、一度お住まいの自治体に問い合わせてみるのもいいですね。

一時保育、プレ年少クラスを活用

自宅保育がしんどい時、

託児施設などの、一時保育に預けましょう。

幼稚園入園まで待たず、プレクラスに入れましょう。

一般的に多くの自宅保育ママが活用しているのが、

各自治体の子育て広場や支援センター、保育園などの「一時預かり」の利用です。

「一時預かり」は、

事前に予約と面接が必要だったり、初回は1時間の慣らし預かりのみなど、施設によってルールが異なりますが、一度登録しておくと、ママのリフレッシュや急な用事の時にすぐに活用することができてとても便利です。

一時預かりは、1時間500円〜2000円くらいと、中には良心的な価格の施設もあります。

これらの施設のスタッフさんは、一般的に保育士などの有資格者で、場所も保育園内など環境が整っているため、預けるのも安心です。

また、プレクラスについてですが

幼稚園から入園する場合でも、多くの幼稚園に「プレクラス」があり、早いところでは1歳半から、多くの園では入園の1年前から「慣らし入園」として短時間のみ通えるクラスがあり、満3歳を待たずに通うことができます。

1日2〜3時間程度の短時間預かりが多いですが、その間にママはカフェでくつろいだり、買い物などを済ませたりと、自分の時間が取れるので、最寄りの幼稚園のプレクラスを調べてみてくださいね。

無料の子育て電話相談

「誰かに悩みを聞いてほしい」

「個人に合わせたアドバイスがほしい」

こんな時には、

無料の子育て電話相談がおすすめです。

全国各地に子育て相談窓口が設置されており、

これらは主に自治体やNPO団体によって運営されています。

相談を聞いてくれる相手は、

育児経験者の先輩ママや、カウンセリングなどの研修を積んだスタッフさんが多く、親身になって話を聞いてくれるため、1人で悩んでいる方はぜひ頼ってみてください。

お住まいのエリアの児童館やキッズスペースにも、各地の相談窓口のポスターが貼ってあると思いますが、基本的にどこの相談窓口でも、ママ達をサポートしようと全国からの電話を受け付けています。

たとえば、

以下のような相談窓口があります▼

【パパママライン】

子育ての不安やグチなど、たまった思いを話してみませんか?

匿名でどんな悩みでもOK!先輩ボランティアさんたちが受け止める子育て応援電話です。

公式HP:https://www.mamapapa-line.net/

電話番号一覧:https://www.mamapapa-line.net/03-network.html

【こども家庭庁・親子のためのLINE相談】

「子どもにイライラしてしまう」など、どんな些細なことでもOK!子育てや親子関係について悩んだ時に、こども(18歳未満)とその保護者が相談できる窓口です。

公式HP:https://kodomoshien.cfa.go.jp/no-gyakutai/

LINE相談:https://kodomoshien.cfa.go.jp/no-gyakutai/oyako-line/

【子ども情報研究センター/なんでもダイヤル】

子ども情報研究センターの『ファミリー子育てなんでもダイヤル』では、子どものこと、自分のこと、なんでも話せるダイヤルです。

研修を積んだ市民スタッフさんが相談を聞いてくれます。

公式HP:https://kojoken.jp/index.html

電話番号:https://kojoken.jp/soudan/family-kosodate.html

【よりそいホットライン】

育児の悩み以外にも、どんな人のどんな悩みにも対応!

電話やチャットでの相談も受け付けています。

公式HP:https://www.since2011.net/yorisoi/

電話番号:https://www.since2011.net/yorisoi/

その他「自治体名+育児相談」で検索すると

お住まいのエリアの相談窓口が見つかります。

20時に寝かせて自由時間を確保

すでに多くのママが実践しているかもしれませんが、日中はたっぷり遊んで、毎日20時には寝かせる!を定着させると楽です。

0歳児の場合、19時に寝かせるのが理想と言われていますが、日本の現状では多くの赤ちゃん〜幼児の就寝時間が21時と理想よりだいぶ遅い傾向にあります。

兄弟がいたりすると、下の子を20時に寝かせても、どうせ上の子が21時半まで起きてる…という悩みがあるかもしれませんが、夜はなるべく早く寝かせてママの自由時間を確保しましょう。

体力がありあまってなかなか寝ない子には、

このような運動や遊びがおすすめです▼

体力ありすぎて寝ない2歳児を疲れさせて寝かす&ついでに賢くなる方法

こんな時こそ運動・筋トレが効果的

『悩みや不安は筋トレで解消できる!』

とは言われていますが、これは本当です。

運動をするとメンタルが安定しやすく、

多くの場合、体力をつけるとメンタルも強くなります。

また、運動で「産後うつ」が抑えられるという研究やデータもあり、産後の疲労回復、睡眠の質の向上、自己肯定感UP、メンタル強化などに効果があるとされています。

しんどいけど育児中にやってよかったと思うことNo.2は『運動』です!(No.1は『知育』)

筋トレでなくても、1日30分のウォーキングや

適度なエクササイズを日常に取り入れることは非常におすすめします。

個人的には

毎日が(精神的に)しんどいと思っている時にほど、始めてみるといいと思います。

人は、早寝早起きをして、1日30分程度の運動や筋トレをし、健康的な食事をとっていれば、なかなかネガティブになれないものです。

特に体を鍛えると、

メンタルも強化され、自然と前向きな気分になります。

運動や筋トレをしている最中は、意識は自然と「体」へと向かうので、頭で別の事を考えてアレコレ悩むということはまずできません。

筋トレ最中は、

脳と心の休息の時間になるとも言えます。

考えてみれば、

体育会系の方って明るくポジティブな人柄が多いですよね。

私も下の子が2歳半をすぎてから、寝かせつけた後にジョギングを始めたのですが、面白いほど体調も気分も良くなり「運動ってこんなに効果あるんだ」とちょっと驚いています。

いや、しんどいですよ、2歳児を育ててる40代のワーママが、寝かせつけ後にジョギングって!!でも、走り始めてからの方が、明らかに心身の調子がいいんです。

出産後に体力の衰えを感じるママは多いと思いますが、私も年々体力の衰えがひどく、すぐに体調を崩したり熱を出して寝込むようになり、さらに傷の治りもここ数年ガクンと遅くなっていました。

「体力をつけるためにそろそろジョギングでもしよう」と、思っていたのですが、毎日が疲れすぎて「そんな体力残ってない!倒れちゃうよ!」と言い訳をしているうちに、1年が過ぎ、2年が過ぎ、、ずっと重い腰が上がらないずままでした。

ここ数年は元旦に「今年の目標は筋トレ!」と宣言しているくせに、毎年一度もやらないまま年が過ぎていたのですが、いつまでもダラダラと動かない私を見て、夫が「もう、さっさと始めなよ!先にウェアもイヤホンも揃えちゃえばやるしかないよ!」とポチってしまいました。(夫はだいぶ前から筋トレ再開)

揃えたからにはやるしかない。

最初は眠いし寒いし疲れてるし…という状態で始めたのですが、音楽を聴きながら走るのって、爽快!

途中でハイになるくらい気分よくなり、もっと早く運動しておけばよかった!と思いながら帰宅しました。

今では平日はなるべく走ってます。

気分が落ちてる時は体を動かすって効果的です。

子どものパワーに体力がついていかないママへの体力UPにも◎なので、運動はとてもオススメ!

ランニングウェア+イヤホンで外に出て「もうこの格好なら走るしかない!」という状態に無理やりしています。

【自宅保育、何する?】おすすめの取り組み

自宅保育をしていると、遊びもネタ切れになってしまったり、毎日が同じ公園や児童館の往復で、刺激が少なくなってしまいがちですね。

そんな時、

自宅保育でできるおすすめな遊びや取り組みを紹介します。

これらの取り組みは、

0〜3歳児にとって良質な脳刺激となり、知能も好奇心もUPするため、1日5分ずつでいいので色々な種類の遊びを取り入れてあげられると◎です。

ちなみに、

幼児の1ヶ月の脳の成長スピードは、

大人の10年分に匹敵すると言われており、120倍のスピードで成長しています。

その結果、3歳までに脳は80%できあがると言われていますが、もし、自宅保育で親子の時間が確保できるなら、このゴールデン期に成長を促す脳刺激を取り入れない手はありませんね!

0・1歳〜におすすめの取り組み

【0・1歳〜におすすめの取り組み】

・ドーマンメソッド

・色彩知育

・お散歩知育

・どっちゲーム

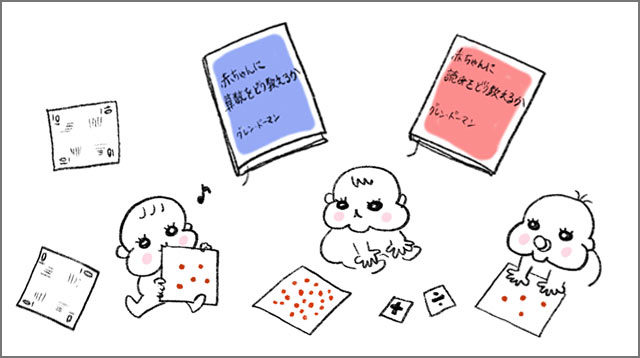

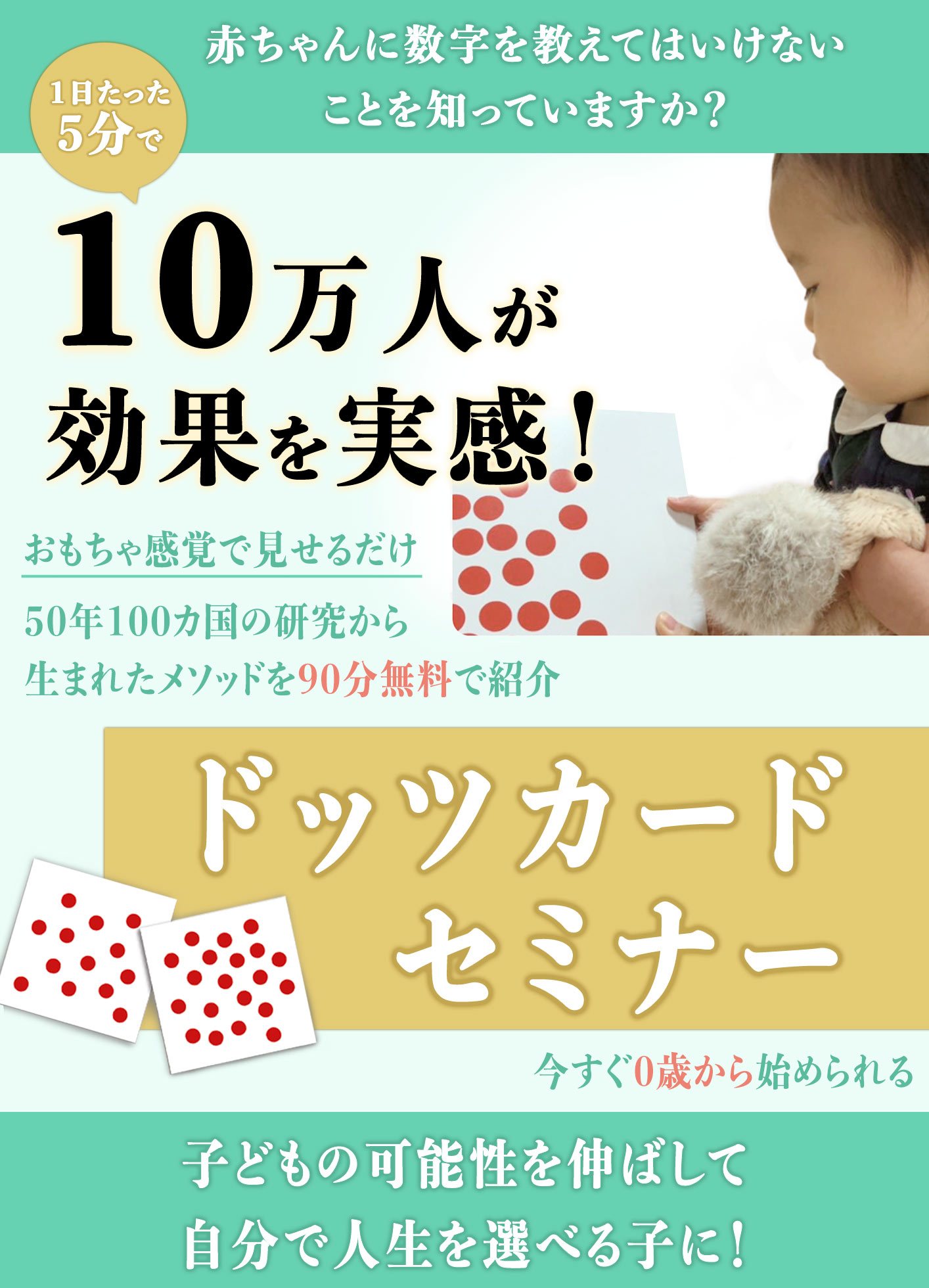

【ドーマンメソッド】

0〜3歳の生まれ持った能力を引き出す取り組みで、赤ちゃんの指のトレーニングからうんてい運動、数や知識を教える遊びなど、体も知能も心もバランスよく育ちます。

ドーマンメソッドとは、どんな乳幼児教育?内容とメリットを詳しく紹介

ドーマンメソッドを学びながら

幸せな親になるためのスクールもあります。

【色彩知育】

幼児指導の基礎概念において、トップにくるのが『色』です。

子どもに何か世の中のことを楽しんで教えてあげたい、でも何からしていいかわからないという時、まず最初におすすめしたい項目が『色』です。

【色彩知育】たかが色、されど色。子供への影響と知育への取り入れ方

【お散歩知育】

幼児の脳が活性化し、

バリバリ記憶するのはどんな時でしょうか?

それは「歩いている時」です。

ぜひお散歩の最中に、季節のこと、自然のこと、その他子どもに伝えたい大切なことをどんどん伝えて会話を楽しんでください。

幼児がぐんぐん賢くなるのは『歩いている時』お散歩知育で賢く育つ

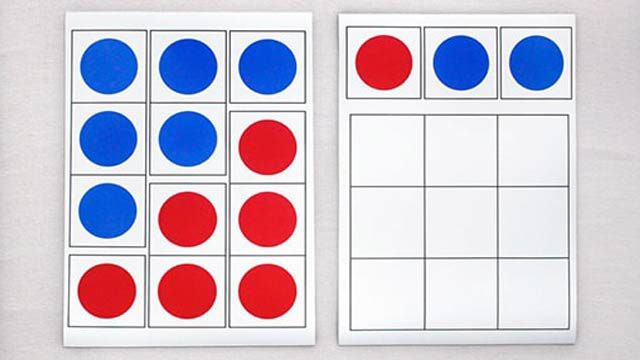

【どっちゲーム】

乳幼児の直感力を鍛えるどっちゲーム!

身の回りのものや公園のどんぐりなど、いろんなものを使って、いつでもどこでも簡単にできるので、ぜひ気が向いた時にやってみてくださいね。

幼児の直感力を鍛えるには【どっちゲーム】が最適!遊び方を紹介

2・3歳〜におすすめの取り組み

【2・3歳〜におすすめの取り組み】

・記憶カード

・メモリーカードゲーム

・ドット棒

・サイコロドッツ、漢字サイコロ

【記憶カード】

幼児の記憶力を鍛えるカードゲームです。

記憶力だけでなく、想像力UP、語彙力UPにもなるため、非常におすすめです。

【記憶カード遊び】2歳からの記憶力を伸ばすオススメ知育ゲーム

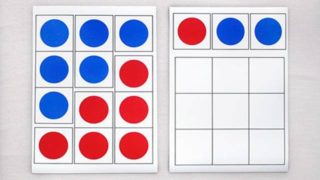

【メモリーカードゲーム】

幼児向けの神経衰弱です。

親子で楽しめて、記憶力も鍛えられるため、雨の日の遊びなどにも◎

【知育3歳4歳~】幼児カードゲームでおすすめ神経衰弱メモリーゲーム

【ドット棒】

幼児に数や計算を教える教具で、ドッツカードと併用しても使えます。

ドッツカードは0歳からおすすめですが、ドット棒は2歳ごろからがおすすめされています。

ドット棒とは?使い方と効果・子どもの計算力が抜群にUPする教具

【サイコロドッツ・漢字サイコロ】

サイコロのでた目で計算したり、文章をつくって遊ぶ知育遊びです。

「2〜3歳に漢字?!」と驚く方もいるかもしれませんが、幼児はひらがなより漢字の方がすぐに覚えます。

サイコロで幼児の算数遊び!計算力がUPする知育サイコロゲーム

【幼児も漢字が読める】教え方・幼児が楽しんで漢字を覚えるゲーム!

幼児期全般におすすめの遊び

また、幼少期全般でおすすめな遊びが「自然遊び・外遊び」です。

自然の中で思いっきり遊ぶことにより、幼児期に最も伸びるといわれてる重要な能力『非認知能力』を大きく伸ばすことができます。

0歳の赤ちゃんから小学生まで、

多くの自然体験、外遊びの体験をさせてあげましょう。

また、こういった遊びの中で、子どもの好奇心を育むコツを紹介しているので、よろしければ日常の外遊びにご参考ください▼

幼少期に『外遊びをたくさんした子』が賢く魅力的に育つ理由

もうひとつオススメなのは、

なんといっても「絵本」です。

保育園や幼稚園にどのような本が揃っているかより、親が家庭で子どもに読み聞かせをする方が、子どもの発達には重要といわれています。

【読み聞かせの効果】絵本をたくさん読んだ子が小1になった結果は?

まとめ

自宅保育では、子どもの個性や「好き」に合わせて、いろいろな遊びや取り組みを行ってあげられる点や、親子の時間を長く確保できる点など、発育の観点からもメリットが多くあります。

0〜3歳で親との間に形成された「安全基地」は、幼稚園入園後も、小学校入学後も、子どもが外の世界でめいっぱい学び、他者との良好な関係を築くための土台となります。

ですので、

自宅保育で最も大切なことは「ママが子どもとの時間を楽しむこと」かもしれませんね^^

親の精神状態が大きく影響してくる時期ですので、ママはぜひ自分のケアも忘れずに、「手を抜くところは抜く、頼るところは頼る、休む時は遠慮なく休む!」と、まずは自分を労ってあげてください。

最後に、0〜3歳の親子タイムや遊びを大切にしながら、地頭の良い子に育てるコツをお届けします!

「0歳からのママスクール」のLINE友達追加で「賢い子に育てるコツ7大特典」をプレゼントしていますので、ぜひ受け取って日常の育児に活用してみてくださいね▼