こんにちは、

alpapa(@mamaschool)です。

今回は、『色』と『子どもの成長』の関係について紹介します。

おもちゃ、服、インテリア、ベビーグッズなど、日常生活で取り入れているさまざまな『色』は、子どもにどのような影響を与えているのでしょうか?

詳しくご紹介していきます▼

この記事はこんな方にオススメ

・なぜ色が子どもの発育に影響するのか知りたい!

・色がわかるようになるのは何歳から?

・1歳で色が言えるようになった色彩知育とは?

・おもちゃや知育教材の色が大切な理由

・子どもやママが着ている服の色の影響

目次

【色が子どもに与える影響】なぜ発育に重要なのか?

普段何気なく見ている『色』

選んでいる『色』

その色が、どうして子どもの成長に関係があるのでしょうか?

幼児の知育において、

まず最初に行うと良いと言われているのは『色の知育』です。

赤ちゃんは「見ること」を通じて、

視力も視神経も発達させていきます。

そして、

さまざまな『色を見る』ことは、

脳への刺激となり、脳というのは刺激を受けるほど活性化し、発達していきます。

特に、生まれてから最初の6年間は(幼児期)は

心身の成長にとって脳への刺激が非常に重要な時期であり、これらは子どもの能力や人格形成に大きな影響を与えます。

人は五感によって世の中を知覚していますが、

その中の80%以上が『視覚情報』と言われています。

人が受ける情報のほどんどは「視覚」から入るため、「見る」という能力の高さは=情報を受け取る能力の高さでもあります。

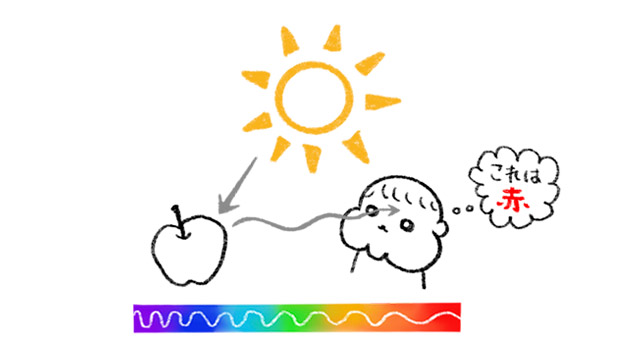

そして、視覚情報のほとんどには『色』がついていますが、そもそも『色』とは何でしょうか?

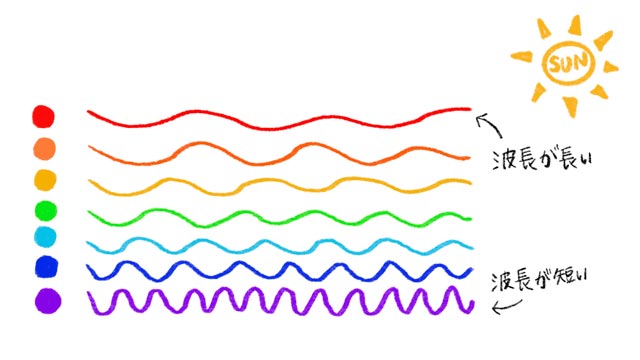

色の正体は「光の波長」です。

光には波長がありますが、その波長の違いを、私たちは「色」として感じているのです。

動物により見える色が違います。

例えば、鳥は紫外線の光も見えるので、人より多彩な世界を見ています。

『色』というのは、そこにあるものではなく、そこにある物体に光が当たり、その反射光を受け取った脳が「この波長は赤」「こっちの波長は青」と、「色」として識別しているのです。

ザックリ言うと、

色が存在しているのではなく、脳が世界に色を塗っているのです。

色は、脳の働きによって目の前に現れるものなので、赤ちゃんが色を見分けられるようになったということは=脳が色を識別できるまで発達した、ということになります。

そして「色」にはそれぞれ異なった刺激があり、

赤ちゃんに多くの色を見せるということは、それだけ脳が多くの情報と刺激を受け取り、活性化し、発達するということです。

また、色から色、物から物へ目を動かす眼球運動は、前頭葉への刺激になり、この部分は人格形成に大きく関わっています。

前頭葉は別名「人らしさの脳」とも呼ばれ、思いやりやコミュニケーション能力などを司ります。スマホばかり見ていると目を動かさないので、注意が必要です!

子どもが、パッと視線を向けるような「色」の刺激を取り入れることは、心の成長も促すので、ぜひ積極的に「色」を取り入れてみてくださいね!

何歳から色の識別ができる?

色の識別は何歳からでしょうか?

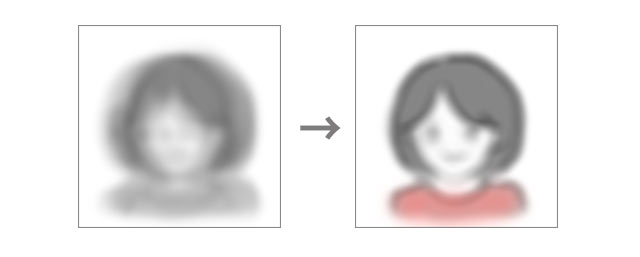

生まれたばかりの赤ちゃんは、

明るさと暗さがわかる程度で、まだ色は見えておらず、30cm離れたママの顔は、以下の白黒絵のようにぼんやりと見えています▼

それが、生後2〜3ヶ月頃から、赤が見えるようになってきます。

そして、4ヶ月頃から「青」「緑」「黄」など、4原色も見えるようになり、6ヶ月〜8ヶ月にはほとんどの色が見えるようになってきます。

ただし、これはハッキリした濃い色の場合で、淡いパステルカラーやくすみカラーはまだうまく識別できていません。

そして、視覚の発達には個人差が大きく、生まれてすぐからさまざまなものを見せて、注視・追視・うつぶせで視覚を刺激されている子と、ベビーベッドから天井ばかり見ている子とでは発達に大きな違いがあります。

赤ちゃんは、まだ遠くのものはよく見えていません。

そのため、ベッドで仰向けで寝かせてばかりいると、ただぼんやりとしたよく見えない世界が目の前にあるだけで、視覚への刺激が少ないのです。

そのため、赤ちゃんを近くで見つめて話しかけてあげたり、ハッキリした濃い色のおもちゃを見せたり、うつぶせをして近くのものに焦点を合わせたりして、視覚への刺激を与えてあげましょう。(うつぶせの効果はこちら)

こうして視覚への刺激を受けている子と

そうでない子では、同じ月齢でも視覚の発達に大きな違いがあると言われています。

赤ちゃんは『赤』が大好き!

赤ちゃんは『赤』が大好きなのです。

なぜかというと、よく見えるからです。

というのも、赤ちゃんは最初、明暗の区別しかついていません。

視覚的には昼と夜の区別しかないようなモノトーンの世界にいます。

その世界に、2〜3ヶ月ごろから「赤」が登場するため、もう、気になって仕方がないのです!この時期の赤ちゃんは「わぁ〜!あれなんだろう〜」といわんばかりに、一生懸命「赤」を追いかけるように見てくれます。

ぼんやりとした視界の中に、

パッと一点『赤』が見えたら、ハッと心も惹きつけられますね。

そして、色が見え始めた赤ちゃんにとって

それらを見ることは楽しいことなのです^^

赤ちゃんが夢中になるくらい

どんどん色を見せて話しかけてあげてくださいね。

視覚だけでなく、総合的に良い脳刺激になり、

赤ちゃんの視覚も知能も好奇心もUPします。

知育教材や絵本の色

この時期の赤ちゃんに

おすすめの知育遊びを2つ紹介します。

「ドッツカード」と「色彩絵本」です。

ドッツカード

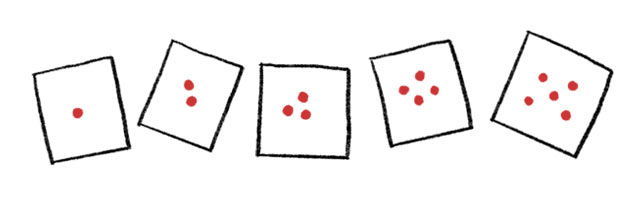

ドッツカードとは、以下のように、

ちょうど赤ちゃんの視界に収まる大きさのカードに、赤い点が描かれたカードです。

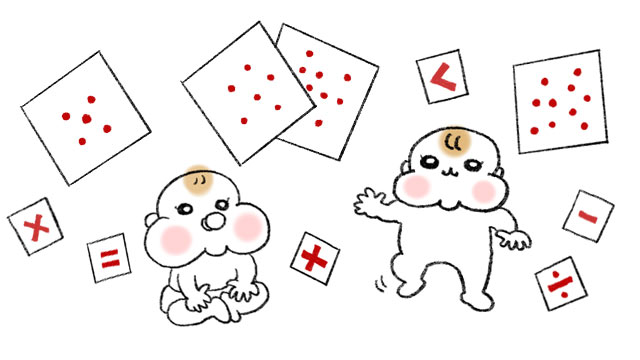

ドッツカードは、なんと赤ちゃんに数の法則を紹介できるカードなのです!これらを赤ちゃんの目の前で素早くめくって見せます。

この時期の赤ちゃんは、目の前に次々と現れる赤の集合体に、釘付けになるように興味津々で見てくれます。

そうして遊んでいるうちに、いつの間にか数の法則を学び、計算などもできるようになる!という、とても知育効果が高いグッズの一つです。

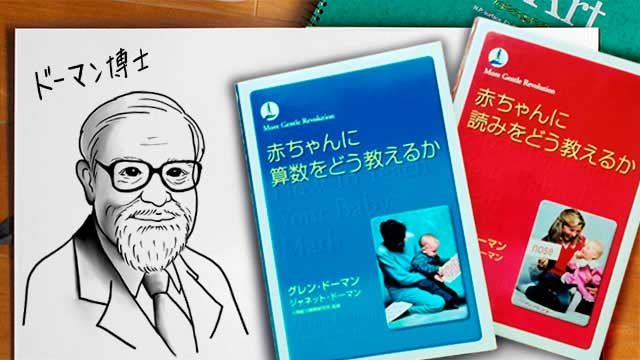

ドーマンメソッドという乳幼児の能力開発のプログラムの中で使われるカードで、家庭でも楽しく取り組めることができます。

ご興味のあるママはぜひ試してみてくださいね!

ドーマンメソッド、

ドッツカードについて詳しくはこちら▼

【ドーマンメソッド、その後】グレン・ドーマン博士の教育法で育った子ども達

【ドッツカードとは?】ドーマン博士のやり方が最も効果が高い理由

私もやっていました!ドッツカードの体験談はこちら。

ちなみに、ドーマンメソッドには、

生後すぐから始められる『視覚強化プログラム』もあります。

色彩絵本・赤ちゃんの絵本

もうひとつは、

赤ちゃんにとって良い視覚刺激になる絵本です。

赤ちゃんにはトーナルカラーカードを本にしたような色彩絵本や、ハッキリした原色使いの絵本がおすすめです。

おすすめはこちらの2冊、

開くと、1ページ一面に『色』と『色のことば』があります。

言葉の部分を引用します、

あお

引用元:いろがみのうた/とだこうしろう(著)

あおはそらのいろ

そらを うつした うみのいろ

さわやかな かぜのいろ

シンプルで素敵な絵本なので、

ぜひ読み聞かせの一冊に加えてみてください。

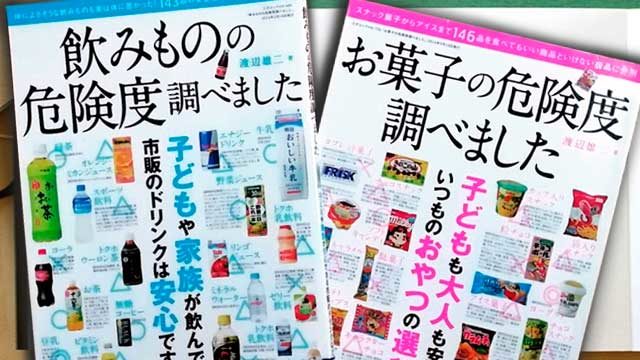

赤ちゃんにくすみカラーのおもちゃ、影響は?

くすみカラーやモノトーンのおもちゃは、

発育の面で考えると、視覚的刺激が少なく、おすすめとは言えません。

身の回りの刺激が脳を発達させるため、

「色」の刺激を取り入れ、視覚の発達を促すことは、この時期とても重要です。

しかし、くすみカラーのおもちゃやインテリア、服ばかりで統一してしまうと、視覚が未発達の赤ちゃんには何色なのかよく識別できず、どれも同じような薄い物体に見えてしまいます。

よく見えないものに囲まれて生活すると

色に対して無関心になったり、「見える!見たい!」という色や物への好奇心も湧きづらいです。

いろいろな色を「見る、見ようとする、目で追いかける、焦点を合わせる」といった、さまざまな「見ること」で視神経は発達していきますし、いろいろなものを見ようと目を動かす眼球運動は前頭葉への刺激にもなるので、積極的にわかりやすくハッキリした色を見せてあげることが好ましいです。

前頭葉は人格形成と大きく関わる部分です。

くすみカラーを一部に取り入れることに問題はないのですが、せっかく発達が目覚ましい時期ですので、「赤ちゃんが見やすい色」も忘れずに取り入れてあげてくださいね!

色への興味や好奇心は、脳の発達へとつながり、赤ちゃんの成長を促します。

ぼんやりした世界が、少しずつカラフルに色づいていくと、赤ちゃんもワクワクするはずです^^

【色彩知育】1歳で色が言えるようになった色遊び

生後6ヶ月を過ぎるころには、ほとんどの色が見えるようになっていますが、子どもが色の名前を言えるようになるのは、何歳くらいからでしょうか?

個人差がありますが、

1歳半〜2歳で、10〜20色ほどを言えるようになります。

しかし、色がしっかり見えていても、

まずは、どれが何と呼ばれているか、色の名前を知らなければ言うようにはなりませんね!

では、色をどうやって教えるか?

効果的な教え方(遊び方)を紹介します。

個人的な話で恐縮ですが、

うちの子の場合は、1歳半ごろには15色ほど言えるようになり、例えば、『みずいろ』『こん』など、『青・水色・紺色』などの同系色の違いも区別して、ママに教えてくれていました^^

それでは、

おすすめの色遊びを紹介します▼

カラー風船つるし

天井からいろんな色の風船を吊るして、色の名前を教えてあげる遊びです。

私がよくやっていたのは

10か月〜1歳ごろで、赤ちゃんが寝ている間にいろんな色の風船を天井から吊るしておきました。

起きると視界がカラフル!

もう毎回大ウケ!

寝起きにキャーキャー喜んでくれました。

ヨチヨチ歩きで風船をもぎ取りにいくのですが、ポイントは風船をもぎ取ろうと触って注目を向けている色に「それは黄緑色だよ」という具合で教えて遊んでました。

この遊びは、子どもが大喜びしてくれて

それが可愛くて嬉しかったので何度もやりました^^

すぐに色の名前が言えるようになりましたし、色以外にもいろんな言葉を見せながら教えてあげることができるので、とてもオススメです。

詳しいやり方や揃えたグッズなどはこちらをご覧ください▼

赤ちゃんへの知育、まずは『色』から【幼児へ色の教え方と色遊び】

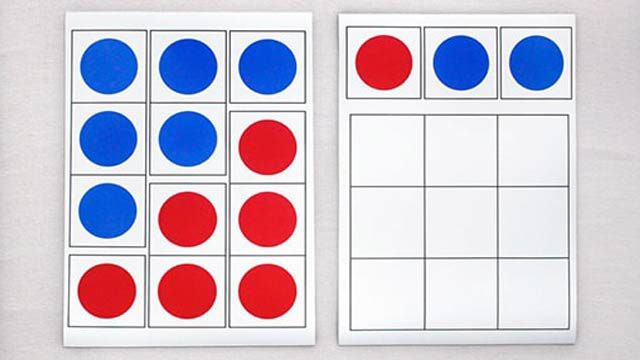

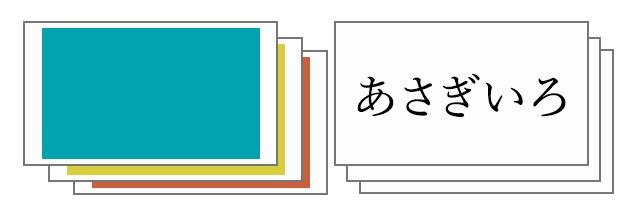

トーナルカラーカード

トーナルカラーカードは、

いわゆる色紙のフラッシュカードです。

通常、トーナルカラーというと中間色の配色(トーナルカラー)を使ったカラーのことを指しますが、知育で使う場合は、原色のカラーも含め、さまざまな色を子どもに見せて色彩感覚を育てます。

画材屋さんなどで「トーナルカラー」「トーナル配色カード」と探すと、だいたい100〜300色くらいのセットになって売っています▼

色見本、配色カード、折り紙など

いろいろあり、例えば赤系の色だけでも何十色もあります。

これらを1枚1枚カードに貼って、

フラッシュカードにしたものが知育用の『トーナルカラーカード』として使われます。

日本の伝統色あたりは、

色も名前も美しく、

こういった色を季節ごとに感じられる感覚が育てばステキですね。

▶︎日本の伝統色一覧

トーナルカラーカードは、

フラッシュカードのように素早く見せてインプットしてもOKですが、ゆっくり一枚ずつ色を見ながら楽しんでもOKです。

100色折り紙などを使って自作することもできます。

オススメ素材や作り方はこちら▼

《色彩感覚を鍛える》子供&幼児のトーナルカラーカードの作り方

自然の色に触れさせる

秋の山などに連れ出し、

自然の色に触れて遊ぶことは、総合的に良い刺激となり理想的です。

色彩感覚だけでなく、季節感も身につき、五感すべての刺激にもなるので、積極的に自然に連れ出して遊んであげると◎です。

秋の紅葉、冬の雪景色、春の花々、夏の万緑。

それぞれ季節に自然の多彩な色を楽しみたいものですね。

日本の伝統色やトーナルカラーの中には「わかば色」「りんどう色」など自然の色をそのまま色の名前にしたものも多くあるので、これらを自然の中で探してみてください。

「あの葉っぱは”もえぎ色”だよ」とか「”あかね色”の実がなってるね」など、子どもが遊んでいる時にさりげなく色の名前を言葉で伝え、多くの色をどんどん心に入れていってあげましょう。

遊んでいる時に心に入った色は、

その色を知った時の思い出、温度、香り、音、感覚などと共に総合的に良い刺激となります。

また、こういった自然での外遊びは、非認知能力を伸ばすのにも良く、幼少期に積極的に取り入れると◎です▼

幼少期に『外遊びをたくさんした子』が賢く魅力的に育つ理由

子どもの服の色の影響は?

子どもに着せる服の色は、

どう影響しているのでしょうか?

哲学者のルドルフ・シュタイナーがこんな言葉を残しています▼

「落ち着かない多動的な子どもには、赤を塗らせてごらんなさい」

引用元:「子ども・絵・色」シュタイナー教育の中から / としくらえみ(著)

赤で紙を塗りたくったら、かえって興奮して余計に落ち着かなくなるように思いますよね。

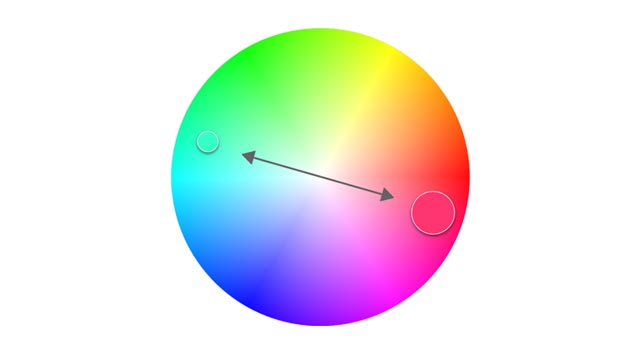

ところが、赤を塗っているうちに、心の中には赤の補色の緑が現れて、心がおちついてくるというのです。

赤を見つめていると、

緑が現れてくる、というのは本当でしょうか?

では、

実際にやってみましょう。

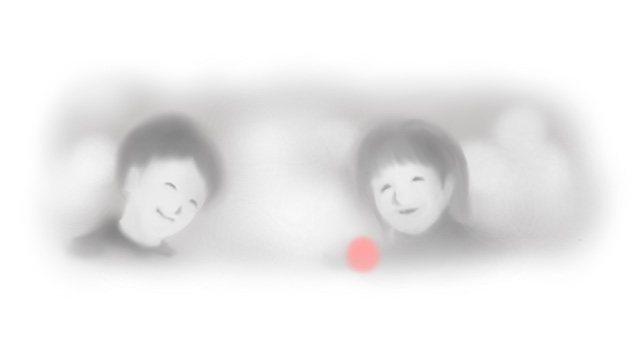

しばらく赤を見つめてから↓

次に、空白や白い壁などに目を向けてみてください。

では以下の空白に目を向けてください。

すると、ポワンと

緑っぽい残像が浮かんできますね。

これは「補色残像現象」というもので、ある色をしばらく見た後に、何もないところ(白)を見ると、その補色(反対の色)が残像として現れるという現象です。

「赤」を使うことで、心に「緑(青緑)」を。

「緑(青緑)」を使うことで、心に「赤」を。

つまり

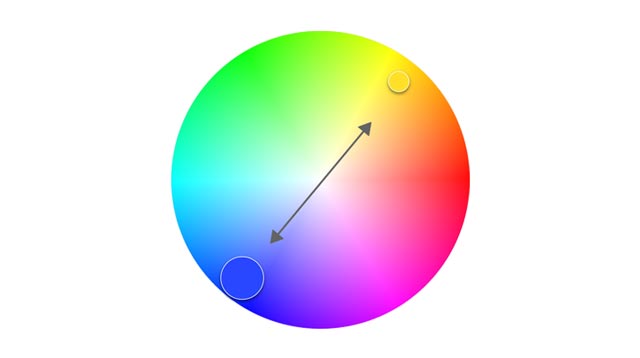

騒がしい子には、赤やオレンジを。

おとなしい子には青や緑を。

という具合に、シュタイナー教育流に色の効果を取り入れてみると良いですね。

子どもが「今日はこの色の服がいい!」という時は、無意識に心の状態を整えようとしているのかもしれません。

もし、子どもの身の回りの色を大人が全て決めてしまっている場合は、「好きな色を自分で選ばせる」ということもさせてあげてくださいね。

ママの服の色は影響する?

では次に、

ママが着ている服の色は

子どもにどんな影響を与えるでしょうか?

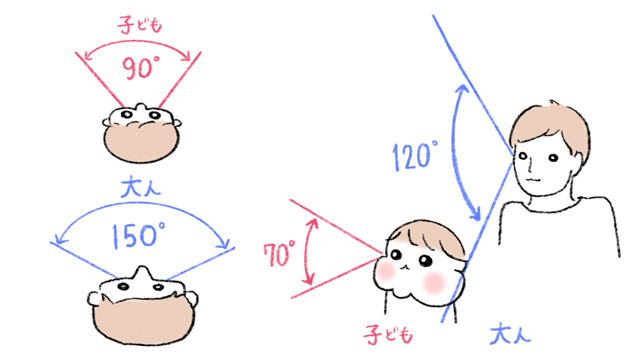

実は子どもの視野は大人よりもずいぶん狭く、左右約90度、上下約70度くらいの範囲しか見えていません▼

子どもは、視力が未発達な上に見えている範囲も狭いため、日常では、すぐ隣にあるコップをひっくり返したり、わかりやすい段差でつまずいたりしてしまうので「周りをよく見なさい!」と大人に注意されたりしますが、本当に、まだ見えてないんです。

この小さな視野の中で、ママが黒い服を着て目の前にいると、子どもから見える世界はどうなるでしょうか?

ママの着ている服の色は、

子どもの視界を埋め尽くす色になります。

子どもは、小さい頃ほどママとぴったりくっついて、ママばかり見ていますが、特に赤ちゃんの場合、まだ多くの色の違いを識別できていないので、ママがダークトーンやくすみカラーの服ばかり着ていると、ママを見る時はいつも同じぼんやりした色の世界を見ていると予想できます。

もちろん、ママ以外の物もたくさん見てはいますが、最も近くで子どもと触れ合うパパやママは、色の刺激の面でも、明るい色の服を着るといいですね^^

視覚は見ることで発達するので、目が捉えやすいハッキリした色をうまく生活に取り入れて、色を感じ、色を楽しみ、お子さんの心身の成長を促してあげてくださいね。

この時期の子どもたちは、良い刺激を与えるほど脳がどんどん発達し、時には信じられないほどの能力も発揮します。

服やおもちゃだけでなく、

絵本や知育教材にも「色」を効果的に使うことがおすすめです。

最後に、この記事内で紹介した、色とサイズを効果的に使った知育教材「ドッツカード」について無料の体験会を紹介します。

ご興味のある方は90分無料でドッツカードの説明を聞けるので、「0歳からのママスクール」のオンラインセミナーに参加してみてくださいね▼

\毎月多くのママが体験会に参加中!/