こんにちは、

alpapa(@mamaschool)です。

0歳から楽しんで使えるドッツカード

ドッツカードを使うと↓

・数に強い子になる!

・難しい計算もスラスラ

・脳をバランスよく育て、学び好きの子に育つ!

と言われていますが、

それはなぜ?やり方は?

ドーマン博士のドッツカードだと特別な効果があるの?

こんなふうに気になっているママたちへ

ドッツカードを発案した、グレン・ドーマン博士の研究結果をもとに、ドッツカードの効果・効果が出る理由・目的・やり方・適した年齢など、どこよりも詳しく紹介します。

この記事はこんな方にオススメ

■博士のドッツカードとは?

■ドッツカードの効果が知りたい!

■なぜこんな効果がでるの?

■効果があるのは何歳まで?

■基本のやり方とコツを知りたい!

■ドーマン博士のドッツカードは作れる?どこで買える?

目次

ドッツカードとは?

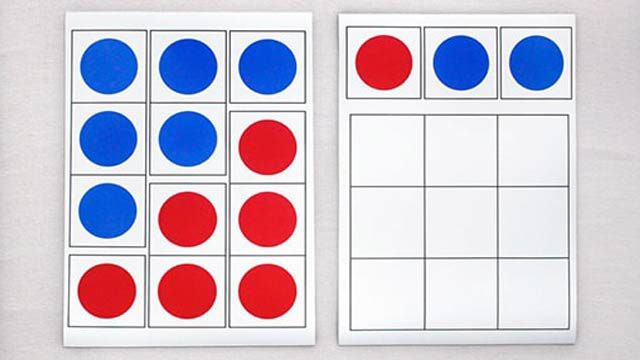

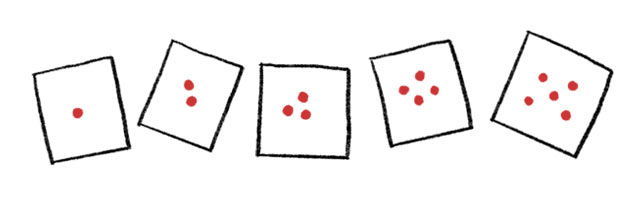

『ドッツカード』とは、

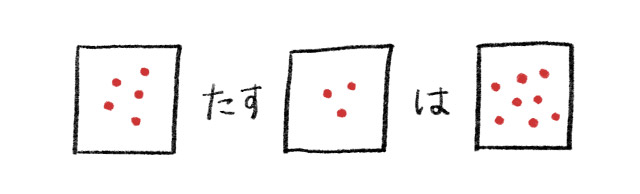

↑

この画像のように白い紙に赤の●ドッツが書かれたカードで、アメリカ「人間能力開発研究所」のグレン・ドーマン博士によって作られました。

ドッツカードを使うタイミングは、

赤ちゃんに初めて『数』を教える時に、

また、幼児に1、2、3、と数字(記号)を覚えさせる前に使います。

なんで前?理由はこちら

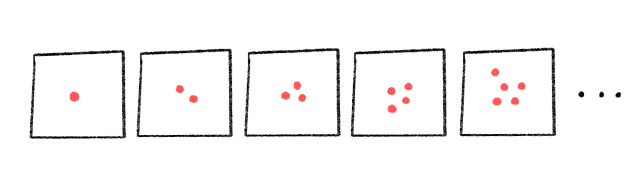

ドッツカードの使い方は、

とてもシンプルで、

●=1

●●=2

●+●●=3

と視覚的に数を見せ、素早く読み上げながらカードを見せます。

(詳しい使い方はこちら↓次の項目にて)

見せる時間は

1日たった数秒でOK。

これだけで、

子供は数を理解していき、計算能力も身につけていく、というカードです。

なぜこれだけで?詳しくは次項↓「効果が出る理由」にて

ドッツカードはドーマンメソッドのひとつ

ドッツカードは、幼児教育で有名なドーマンメソッドの教具のひとつです。

ドーマンメソッドの創始者、グレン・ドーマン博士が100カ国以上の子ども達を長年研究した結果にできあがったのが『ドッツカード』です。

【ドーマンメソッドとは?】

グレン・ドーマン博士によって作られた乳幼児への教育プログラム。子にとって最高の教師は親であり、親が家庭で行える「我が子の可能性を最大に引き出す方法」を世界中の親に発信した。その効果の素晴らしさに、ドーマン博士の研究所には10万通を超える感謝の手紙が寄せられた。詳しくはこちら

ドーマン博士のドッツカードとその他のドッツカードの違い

色々なドッツカードが販売されていますが、『ドッツカード』という名前で販売されているのはドーマン博士のドッツカードのみです。

その他のカードはよく見ると「ドッツカード」ではなく、ドッツセット(七田)、数カード(公文)、など名前も使い方も違なります。

ドッツカードの効果として知られているもの、なおかつ研究結果から導いた最も高い効果が期待できるものは、ドーマン博士のドッツカードのことです。

詳しい違いについてはこちら↓

【ドッツカードはどれがおすすめ?】ドーマン式・七田式・公文式の違い

ドッツカードの効果と効果が出る理由

ドーマン博士のドッツカードをすることによって得られる効果と、なぜそんなスゴイ効果が出るのか、そして、ドッツカードを行う本当の目的を紹介します。

ドッツカードは、たんに数や計算を覚えさせるための道具ではないですよ。

ドッツカードの効果

ドッツカードで得られる効果は▼

・数に強くなる!

・算数が好きな子に育つ。

・数学の素地力が育つ。

・高い計算能力が身につく。

・量感が鋭くなる。

・学び好きな子になる。

・あらゆる面で能力が伸びていく。

ドッツカードに取り組むことで

数に強くなり、あらゆる面でも優秀に育っていく!という効果が期待できます。

ドーマン博士の書籍では、2〜3歳で難解な計算をスラスラこなす子ども達が多く紹介されていますが、その子ども達は、算数に限らずその他の分野でも才能を発揮しています。

どんな子になった?⇒ドーマンメソッドで育った子ども達

では なぜ?

●のカードを1日数秒見せるだけで、子どもは数を理解し、計算能力を身につけ、さらに、あらゆる面で優秀になっていくのでしょうか。

なぜ優秀な子に育つの?効果がでる理由

すごくシンプルにみえるドッツカード。

でも実は、このシンプルな形、色、サイズだからこそ出せる効果がたくさんあります。

ドッツカードの目的は

「●は1」「●●は2」

「●+●●=●●●」と

子どもに可能な限りシンプルにわかりやすく『数の事実を見せる』ことにあります。

なぜこれが重要かというと

小さな子どもは、事実を見せるだけで、そこから自然と法則を発見するという能力がすさまじく、数の事実をストレートに見せ続けさえすれば、その世界のルールを理解することができるからです。

大切な事なのでもう一度言います!

我々大人と違い、小さな子どもは、

数の事実を見せるだけで、数の法則を発見し、すさまじい速さで理解できるのです。

赤ちゃんや幼児は、

そんなことができるほど『ありのままの事実を吸収する力』が強いのです。

小さな子どもは事実を教えられると、本能的に法則を引き出す。

引用元「赤ちゃんに算数をどう教えるか (gentle revolution)」— グレン・ドーマン博士—

「数の事実」について、

ピンとこない方は これを見てください。

何が見えますか?

数字を知っている大人はパッと「5」と答えるかもしれませんが、事実は「22」です。

ドッツカードで、

1は●

2は●●

3は●●●

・・・・

と、事実を見ている子どもは、これがすぐに「22」だとわかるのです。

また、●、●●、●●●、・・・・とドッツが増えていく様子を見ていると、子どもの脳はすぐに法則を発見し「次は、●がもうひとつ増える」と予測しはじめます。

こうして子ども達に、数や等式の事実を何通りも見せていくことで、子供の脳は、足し算・引き算・掛け算・割り算、などの法則も発見していきます。

数だけでなく、

言語の習得も法則の発見です。

赤ちゃんに話しかける時「これが名詞、動詞、日本語の並びはこうで…」と教えなくても、ただ事実を聞いていれば、自然と言葉のルールを理解し、正しい文法通りに話しはじめますね。

言葉は毎日触れるチャンスがありますが、同じように数の事実に触れるチャンスを毎日与えたらどうなるでしょう?

きっと、言葉を話すように数の世界を理解していくはずです。

しかも、不規則な文法と違い、数の世界は規則的で曖昧さもなく、子どもは法則を発見しやすいのです。

そして、

その事実を可能な限り

シンプルに!

ストレートに!

わかりやすく!

子どもに見せれるものがドッツカードです。

ドーマン博士はこのように言っています、

誠意をもって事実にもとづいて教えるなら、赤ちゃんに教えられないものはない。

引用元「赤ちゃんに算数をどう教えるか (gentle revolution)」— グレン・ドーマン博士—

正しく事実を教えられたなら、何でも学んでしまう。それほどまでに、あなたの赤ちゃんは賢いということを覚えておいてください。

そして、もうひとつ重要なことは、

こういった何かの法則を発見することは、小さい子にとって、すごくワクワク楽しいこと!だということです。

それゆえ、

「法則を発見する楽しさ」を知った子どもは、どんどん他の世界の法則にも興味を持つようになり、自然と学び好きな子に育っていく!という特徴がドッツカードにはあります。

発見するって楽しい!他にどんな法則があるんだろう、もっと知りたい!と、好奇心が広がり、もっと探したくなるのです。

これが、ドッツカードで

あらゆる面で能力が伸び、優秀な子に育つ理由です。

ドッツカードの目的

前項と少しかぶりますが、

ドッツカードは「数や計算を暗記させるカード」と勘違いされがちですが、それが目的ではなく『小さい子がもつ事実から法則を引き出す能力』への取り組みです。

そして、親子の絆を深めるような楽しい時間にすることも目的のひとつ。

ドッツカードに取り組むときは、

数を暗記させよう!覚えさせよう!と思って行わず、親子で楽しみながら「数の事実を赤ちゃんに紹介してあげる」という気持ちで行うと効果も◎です。

でも、どうやってドッツカードを楽しむのか?取り組みをもっと楽しいものにしたい!というママへ、

「親子で楽しむ」に特化したドーマンメソッドが学べる無料講座があるので、気になる方は参加してみてくださいね!日本でドーマンメソッドが学べるのはここだけです↓

\毎月多くの0〜3歳ママが参加!/

ドーマン博士のドッツカードが効果が高い理由

ドッツカードがこのサイズ・色・形であるには理由があります。

ドッツカードはなぜ効果が出るのか?は、前項でご説明した通りですが、ドーマン博士の作ったドッツカード↑は、その効果を最も高める【サイズ・色・形】で作られています。

つまり、赤ちゃんに数の事実を最もわかりやすく伝えられる【サイズ・色・形】なのです。

ドッツカードは生後3ヶ月から使えますが、この頃の赤ちゃんは主に白、黒、赤くらいしか見えておらず、その中でも目につきやすい赤に好んで反応するため、使用するのは赤丸のドッツカード、さらに大きなサイズである必要があります。

このサイズ・色・形の重要性を詳しく紹介します。

効果の出る『サイズ』

【ドッツカードのサイズ】

生後3ヶ月〜1歳の赤ちゃんは、視覚が未発達でピント調節もうまくできていないため、大きなカードでないとそもそも見えません。

視覚は個人差がありますが

目安として30cm離れたママの顔はこのくらいにしか見えていません↓

ドーマン博士が推奨する乳幼児に効果的なドッツカードのサイズは、28cmx28cm程度、これはちょうど赤ちゃんの視界にすっぽり収まるサイズです。

博士のカードの実物を見ると

予想より大きく、驚くかもしれませんが、視覚の未熟な乳幼児にはこのくらいの大きさが必要です。

最も効果的な『色』

【ドッツカードの色】

生まれてすぐは、明暗くらいしかわからなかった赤ちゃんは、生後3ヶ月ごろになると、白、黒に加え『赤』が認識できるようになります。

この頃の赤ちゃんは、

白、黒、赤の中でも目につきやすい赤に好んで反応するため、ドーマン博士のドッツカード は、ハッキリとした濃い赤で作られています。

また、

他の色が識別できるようになるのは6〜8ヶ月ごろです。

例えば、生後3ヶ月から、

このような●●●●カラフルな色のドッツカードを見せても、わかりづらい色の●●●は濃淡がバラバラな薄いグレーに見え、数の真実がストレートに伝えられません。

そのためドッツカードの色は

ハッキリした濃い色である必要があり、その中でも濃い赤がベストです。

効果を上げる『形』

【ドッツカードの形】

乳幼児の視覚は、ピント調節がまだ未発達で、輪郭もややぼやけて見えているので、複雑な形より●(まる)のようにシンプルな形である方が捉えやすいです。

ドーマン式以外のドッツカードには

花や虫など輪郭があいまいな形を使った数カードが販売されていますが、丸のようなシンプルな形が一番わかりやすいため、ドッツカードの効果も高く出ます。

これがドーマン博士のドッツカードがベストな理由です。

ドッツカードは何歳から何歳までが効果的か?

ドッツカードというと「小さい子」が使う教具というイメージがありますが、具体的には何歳ごろが最も適しているのでしょうか。

小学生でも使えるの?

小学生や大人にドッツカードは効果ある?

ドーマン博士いわく

小さな子ほど、事実を教えらえると、本能的に法則を引き出す力を強く持っています。

赤ちゃんがドッツカードで数のルールを発見したり、

大人たちの言葉を聞いているだけで文法を理解できるのはそのためです。

しかし、このありのままの事実を取り込む能力は、年齢と反比例するため、ドッツカードを効果的に行うなら、なるべく早い年齢が効果的です。

また、ドッツカードは「数字」を覚えてしまう前、つまり数を記号と捉えてしまう前に使う教具のため、数字を認識してしまっている小学生や大人には高い効果は期待できないと考えられます。

では、いつから始めるのがいいか?

具体的に最も効果的な年齢を紹介します↓

生後3ヶ月から

ドッツカードは、

視覚がはっきりしはじめる生後3ヶ月ごろから使えます。

生後3ヶ月ごろからが一般的ですが、ドーマン博士の本には生後すぐ行える「ドッツの視覚強化プログラム」があり、このステップも含めるなら生後すぐからも可能です。(詳しくはこちら)

誕生から30ヶ月

ドッツカードが効果的な年齢は、

誕生から30ヶ月の間(2歳半)です。

ドッツカード発案者の

ドーマン博士によると、

真の量や値を認識する能力は、誕生から30ヶ月のあいだが一番高いことは確かです。ドッツカードはまさしく赤ちゃんの領域なのです。

引用元「赤ちゃんに算数をどう教えるか (gentle revolution)

とはいえ、生後30ヶ月以上の子どもには量のカードを見せても意味がないというわけではありません。できるようになる可能性がかなり低くなるというだけです。」/グレン・ドーマン(著)

また、30ヶ月の中でも

さらに効果的な年齢は▼

2歳をすぎると歳をおうごとに実際の量や真の値を認識するのがむずかしくなります。

引用元:「赤ちゃんに算数をどう教えるか (gentle revolution)

できるだけ時間もエネルギーもかけずに子どもに算数を教えたいと思うなら、1歳あるいはそれ以下で始めるのが理想的です。」/ グレン・ドーマン(著)

つまり、効果も高く、ママができるだけ楽に教えたいなら、『1歳以下』で始めるのが理想です。

ドッツカードが最も効果的な年齢は、誕生から30ヶ月の間(2歳半)

さらに、最も楽に教えるなら1歳以下が理想的。

2歳から始めても効果はあるか?

ドッツカードが効果的な年齢は、2歳半まで、さらに理想では1歳以下!

しかし、これらの年齢をすぎても

全く効果がないわけではなく『何もしないよりかははるかにマシ!』とドーマン博士は著書で言っています。

実は、上の子は2歳からドッツカードを始めましたが、ドーマン博士のいうとおり、何もしてない子よりはるかにマシな計算能力が育ちました。

2歳のイヤイヤ期に入ってしまうと、カードどころかパパもママもおやつもイヤ!なので、何をするにも大変でしたが、挑戦する方はご参考ください。

2歳からはじめた体験談↓

ドッツカードは2歳からでは遅い?2歳から始めて小学生になった結果

これとは真逆で、

赤ちゃんから始めた下の子の様子↓

【0歳・赤ちゃん知育】ドーマンメソッド体験レポート《ドッツカード編》

【結論】

2歳からは効果は薄れるが、何もしないよりははるかにマシ!(実体験あり)

ドッツカードは3歳からは遅すぎる?

ドーマン博士は「2歳をすぎると歳をおうごとに難しくなる」と話していますが、ドッツカードは3歳からでも効果があるのでしょうか。

個人的な経験からですと、2歳はイヤイヤ期もあり、何もするにも大変だったので、イヤイヤ期が終わった3歳ごろからの方が、カード類やパズルなど知育的な取り組みは楽でした。

イヤイヤ期は何事も上手くやらないと母も子もすごく疲れます。3歳頃からの方が話が通じるので楽しくできることは確かです。

ただし、ドッツカードに関しては、「数字を教える前」に使うものですので、3歳ですでに数字を知ってしまっていると、ドッツカードには興味を示してくれないと思います。

数字を知っている3歳児に行うなら

ドッツカードの後半「数字」からのステップがおすすめです。

【結論】

2歳でも3歳でも、

ドッツカードは子どもが数字を覚える前に行うのがベスト。

では次に、

ドーマン博士のドッツカードの使い方を紹介していきます。

ドッツカードのやり方

ドッツカードのやり方は、

子どものペースや反応に合わせて工夫しながら行っていくのが◎です。

ここでは、ドーマン式ドッツカードの基本的なやり方を紹介しますが、あくまで目安の方法なので、子どもの反応を最も大切にしながら楽しんで進めていってくださいね。

基本的なやり方

【ドッツカードのやり方】

0〜100までのドッツカードを用意し、

1から順番通りに見せていきます。

まずは1日5〜10枚程度、

これを素早く読み上げながらめくって見せ、必ず短時間で終わらせます。

たとえば1日目に、

1〜10までのカードを「1,2,3…」と順番に見せたら、次はシャッフルし「3,5,8..」とランダムに見せます。

↑

これを1日3回行います。

こうして、

・1日目 1〜10まで

・2日目 5〜15まで

・3日目 10〜20まで、、

というように前日の数を2枚〜5枚かぶせて(復習させて)1日10枚くらいずつやっていきます。

毎日新しいカードを2〜5枚前後入れて、

古いカードから引退させていきます。

10枚を5枚に分けて2セットx3回でもOK!私はそれでやってみました⇒体験レポート。

これを

1〜100まで見せていき、

次に、ドッツカードを使った足し算などの等式へ進みます。

1から20までの量が認識できるようになると、それらの量を合わせれば別の量が生まれるということも理解しはじめます。足し算に入る準備が整ったのです。

引用元:「赤ちゃんに算数をどう教えるか (gentle revolution)」/ グレン・ドーマン(著)

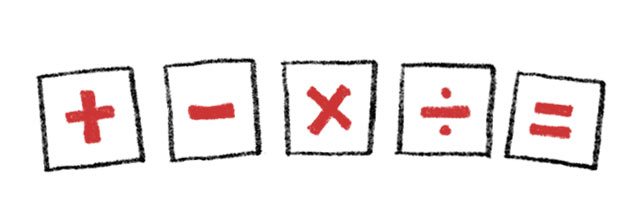

等式(計算)を見せる

次は、等式を教えます。

つまり、

足し算、引き算、かけ算、割り算、を見せていきます。

まず最初は「足し算」から

ドッツカードを使って

「●たす●●は●●●」という感じで、1枚ずつカードを見せていきます。

この要領で、足し算→引き算→かけ算→と、進んだら、次に『0』を見せ、それから→割り算へ進みます。

ここで『0』がくる理由は割愛します!!

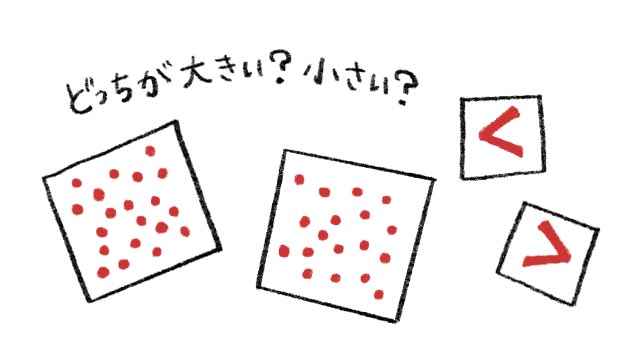

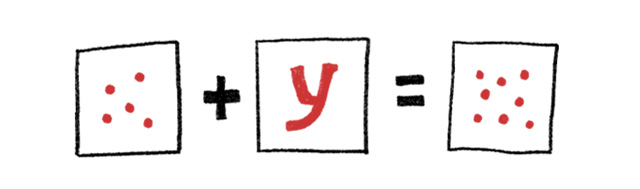

問題、数列、多項式などを見せる

次に、ドッツカードを使い

どっちがいくつ?、数列、より大きい、より小さい、等式と不等式、多項式、数の個性、分数、簡単な代数、と子どもの反応を見ながら進めていきます。

ここでは、

あたらしく算数記号も加えてさらにステップアップしていきます。

代数では、×(かける)とX(エックス)が紛らわしいので、「y」のカードを使います。

数字を見せる

ドッツでの等式を十分楽しんだら、最後に「数字」を紹介します。

数字を紹介した後は、数字やドッツカードをまぜたりしながら、どんどんいろんな数のパターンを見せていきます。

ドーマン博士のやり方は効果が高いですが、ステップが多いのも特徴です!

ここで、ドッツカードに挑戦したものの

途中でやめてしまったママ達の声も紹介しておきます▼

ドッツカードに挫折したママ達の本音「やっぱり無理だった」体験談

博士のやり方は一人では大変!というママには、全部まとめて簡単に学べるオンライン講座もありますよ。

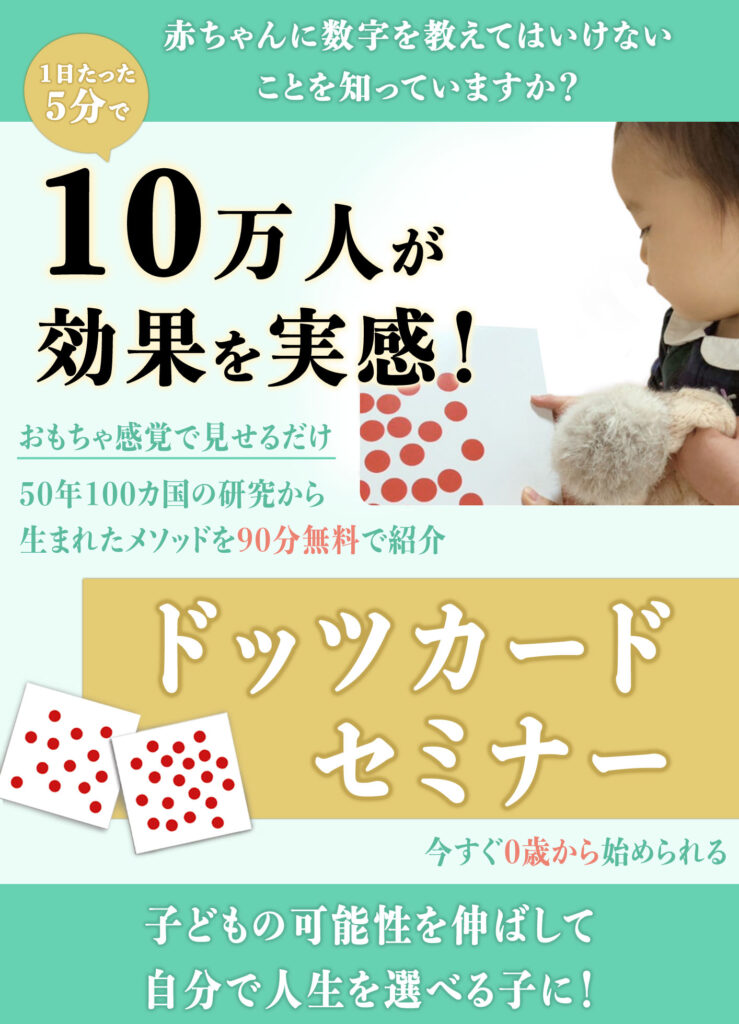

ドッツカードのやり方が学べる無料講座

ここまでのやり方を見て、

面白そうだけど、うまくやれるかわからない!

という方へは、ドッツカードもドーマンメソッドもスマホ1台でカンタンに学べるママスクールをおすすめします。

ドッツカードは、進め方が大事!

そして、一旦やり方のコツがわかれば後は自分でアレンジして行えるのですが、それまでにドーマン博士の本を読み込んだり、カードを自分で組んだりと、取り掛かるまでに時間がかかり、せっかくのゴールデン期を見逃しかねません。

実は私も、上の子の時「ドッツカード楽しそう〜!」とすぐ購入したのですが、進め方がイマイチつかめず、忙しいを理由に2歳すぎまで使わなかったです。早くやっとけばよかった!

ドッツカードは、なるべく1歳以下で始める方が楽しく効果も上がりますので、今お子さんが0〜1歳なら今日から始めてみたいところですね。

ドッツカードもドーマンメソッドもプロから学べる0歳からのママスクールでは、入会したその日から実践できるプログラムがあり、忙しいママでも楽しく取り組めるサポートも充実しています。

さらに、ドッツカードセミナー(90分無料)も行なっているのでドッツカードについて学びたい方は是非お試しください^^

毎月たくさんのママが参加し、おうちでメソッドを実践中です▼

日本で唯一

\ドーマンメソッドが学べるスクール/

ドーマンメソッドが学べるオンライン・ママスクール

このママスクール↑について少し紹介します。

ママスクールでは、1人でやるにはハードルが高いドーマン式ドッツカード、およびその他のドーマンメソッド全てを、世界一簡単にわかりやすく、現代の忙しいママ向けに教えているママスクールです。

いつでもオンラインで気軽に質問することができますし、一緒に取り組むママ達との交流もさかんです。

週1で開催される相談会では、ドーマン博士本人と長年活動を共にした先生に直接質問することができるという、日本で唯一プロからドーマンメソッドを学べる場です。

また、ドーマンメソッドだけでなく、日常の育児の悩み(離乳食、寝かせつけ、トイトレetc..)や知育の悩み(おうち英語etc..)などの相談・ママ勉強会もあり、子育ての軸を整えたい方にオススメです。

ここから詳細を見てみてね。

やり方のコツ

ドッツカードを効果的に進めるために

コツや注意点がたくさんありますが、その中の一部を紹介します。

● 常に親子で楽しむこと

● 極めて短い時間で見せる

● 必ずやめたがる前にやめる

● 機嫌のいい時にする

● 整った環境で見せる

●子どもに合わせた進め方をする

↑

これらはドッツカードだけでなく、フラッシュカードやその他の知育的取り組みを行う時にも大切です!

それでは一つづつ紹介していきます。

常に親子で楽しむこと

親子の絆が深まるような楽しい時間にすることが基本です!

これが最も大切です。

赤ちゃんとの楽しい時間になるよう、

カードを見せたあとは、褒めたり抱きしめたりして毎回必ず愛情を示しましょう。

極めて短い時間で見せる

カードを見せる時間は

1枚1秒以下が目安です。

え、もう終わり?

もっと見たかったよ〜!くらいで終わるのが良いです。

必ず子どもがやめたがる前にやめる

必ず子供がめたがる前にやめましょう。

もう少し見たいな〜

くらいでやめて次へ繋げることが大切です。

見たがるから、やりたがるからといってどんどん与えてお腹いっぱいにしてしまわないようにしましょう!

これは、あらゆる知育的な取り組みを長く続けるコツです!詳しくはこちら

機嫌のいい時に行う

子どもの機嫌の良い時に行いましょう。

×お腹が空いている時

×子どもがやりたがらない時

×ママの気分が乗らない時

×子どもを叱った後など、親子関係の良くない時。

こういったタイミングは避けます。

整った環境で見せる

カードを見せる時は、

できるだけ周りに何もない整った環境が望ましいです。

周りにおもちゃなど興味を引くものが散らかっていると、そちらに目が行きカードに集中しにくいので、カードの前はさっとテーブルを片付けたり、白い壁の前で行うなど、カードだけに集中しやすい環境に整えてあげてください。

これはフラッシュカードやパズルなど他の取り組みをさせる時も同じです!

子供に合わせた進め方をする

「子どもに合わせて」はとても大切です!

ドッツカードは、ただステップ通りに淡々と行うのではなく

子どもの反応を見ながら、

その子に合わせて進めて行きましょう。

適切な進め方をすれば

子どもはとても楽しむことができ、

そしてそれが最もドッツカードの効果を高めます!

ドッツカードを楽しむ方法なら、0歳からのママスクールでは個別で進め方のアドバイスもしていますよ♪

日本で唯一のスクール

\無料でドーマンメソッドを体験!/

ドーマン博士のドッツカードは手作りできる?

ドッツカードは手作りできるか?

表面なら簡単にできます!

作り方を紹介します。

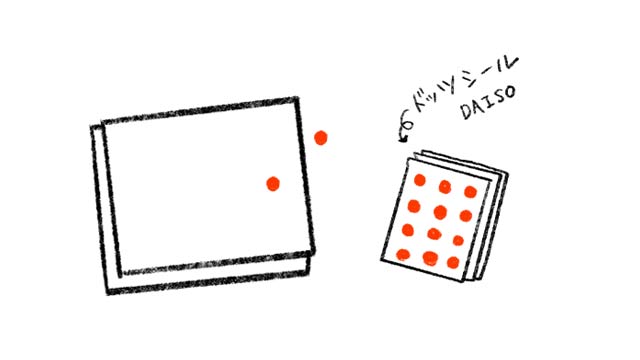

ドッツカードの作り方・100均で簡単!

必要なもの

・28x28cmのフラッシュカード用紙

・直径19mm前後の100均の赤玉シール

カード紙を買って

100均の赤丸シールをるだけ!

とても簡単です、

ただし、数を間違えないように100まで貼るのが地味にめちゃくちゃ大変です。

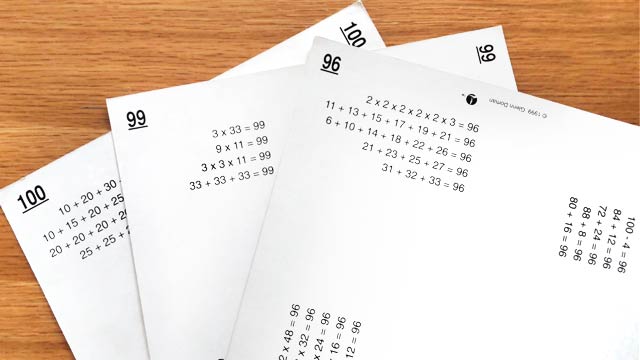

ドッツカード裏面の数式

続いてドッツカードの裏面ですが、

ドーマン式のドッツカードには、このように裏面に特別な数式が書いてあり、数式の内容はドーマン博士の本「赤ちゃんに算数をどう教えるか (gentle revolution)」に載っています。

ちなみにこの数式は、

ただ適当に選ばれた式ではなく、数学者がこだわって選び抜いた意味のある美しい式だそうです。

子どもはこの式の意味を見破れます。間違いなく興味をもつでしょう。

数式まで書くとドッツカード作りは大変ですが、時間がかかっても自作したいという方へ、詳しい作り方はこちら▼

【ドッツカードを手作り】効果のあるカード・ないカード作り方の違い

これを作ってる間にもう1歳すぎちゃった!とならないよう、お気をつけくださいね!

ドッツカードは作るか買うか、どっちがおすすめ?

ドッツカードは買う方をオススメします。

(ドット棒は手作りがオススメ!作り方はこちら)

作り方は紙にシールを貼るだけなのですが、なんせランダムに貼っていくため、ドッツを一枚はり間違えると数え直すのが大変です。

しかも裏に数式も書き込むのとなると、かなり骨折りの作業になります。

わたしも最初、

20くらいまで作ってみましたが、

みごとにいくつ貼ったか迷子になり、結局、途中であきらめて買いました。

最初から買えばよかった…というのが本音です。

そもそも、ドーマン博士はドッツカードの作り方を本で公開したにもかかわらず、のちにドッツカードの販売を始めたのは↓

ドッツカードを販売してください!赤ちゃんのお世話をしながら作るのが大変すぎます!

目が寄ってしまいそうな作業…これでは友達に勧められません。

というママ達からの手紙がドーマン博士の研究所に殺到したため、だそうです。

ドッツカードはどこで買える?

2024年現在、日本で正規のドッツカードの販売権を持っているのは0歳からのママスクールのみです。

詳しくはドッツカードセミナー(無料)で問い合わせてね♪

それ以外では、

正規のドッツカードは中古でしか出回っていないため、入手が困難ですが、タイミングよく買える時もあるので探してみてくださいね!

ドーマン博士のドッツカードとその他のドッツカードの違いはこちら

ドッツカードとフラッシュカードの違い

ドッツカードは、

フラッシュカードとは違います。

ドッツカードは、

小さな子がもつ『事実から法則を引き出す能力』への取り組みであり、それにより学ぶ楽しさを知った子供は、学ぶことが大好きになり、そしてあらゆる面で才能を伸ばしていく、というものです。

(詳しくは↑第二項目へ)

それに対し、

フラッシュカード(FC)は、

・右脳の刺激

・記憶の回路を活性化

・記憶力の器を広げる

・言葉のインプット

・語彙力UP

という目的で活用されます。

(FCについてはこちら)

ただし、どちらも

なるべく早い年齢から行うことで効果がUPすること、1枚を1秒以下で行うこと、触らせないこと、飽きるまで見せないこと、色々なパターンを見せること、などやり方の注意点は似ています。

楽しむ方法、楽しむからこそ効果あり!

ドッツカードは、

その効果を発揮するために本当の目的や使い方をよく知り、楽しんで活用してこそ効果◎です。

とにかく親子で楽んで行うことが最高のやり方です。

ぜひ親子のよい時間となるよう

ドッツカードを使ってみてください。

こうして親子で楽しく過ごした時間は、

子どもの知性だけでなく、心も豊かにしてくれます。

ドーマン博士のドッツカードは楽しんで行うのがベスト!そして、その『楽しむ』に特化したドーマン式のやり方を0歳からのママスクールで日本のママたちに伝えています^^

人生でもっとも伸びる今を見逃さずドッツカードをやってみたい!というママへ、毎月たくさんのママが参加し、メソッドを学んでいるドッツカード講座をお試しください。

日本で唯一の

\ドーマンメソッドが学べるスクール/