こんにちは、alpapa(@mamaschool_mei)です。

誰もが気になるお金の話!

ぶっちゃけ、みんな子どもの習い事にどのくらいかけてるの?

データを元に平均を公開します。

この記事はこんな方にオススメ

■子どもの習い事はいくらまで?

■なぜそれだけお金がかかるの?

■お金をかけずに賢い子に育てる方法を知りたい!

目次

習い事に各家庭は平均いくらかけている?

文部科学省の学習費の調査結果によると

各家庭が子どもの習い事にかけるお金は、1人あたり平均で

幼稚園児:1ヶ月約1万円

小学生:1ヶ月約3.6万円

上記は公立と私立の平均ですが、

それぞれを見ると倍以上の違いがあります。(⇒詳しくはこちら)

この平均額は習い事だけにかかるお金で、実際にはこれに+交通費や教材代、音楽系なら楽器代や発表会参加費、スポーツ系ならシューズやユニフォーム代なども必要です。

また、中学受験をする小学生は(特に都内で)年々増加の傾向にあり、その進学塾代の平均は約300万円と言われています。

中学受験用の進学塾代は、小学4年生〜小学6年生まで3年間通い、長期休暇の補習や模擬試験を合わせると約300万円かかると言われています。

引用元:お金の教育がすべて。 7歳から投資マインドが身につく本/ミアン・サミ(著)

小学生1人で300万っ!

習い事にお金がかかりすぎる理由

なぜこれほどお金がかかるのか?

どんな習い事の、どこにかかるのか実体験を元に紹介します。

受験に向けての進学塾・お受験塾代

習い事で最もお金がかかるのは、

受験にむけての『進学塾』の割合が多いです。

冒頭で中学校受験に向けての4年〜6年生にかかる塾費用は平均300万と紹介しましたが、小学校受験へ向けての大手お受験塾の費用も年中〜年長を総合すると平均で似たような金額になります。

ママ友たちの話でも、夏期講習や冬期講習、模擬テスト代、願書&面接対策もろもろで、年間100万は超えると言っていました。

近年、子どもの受験率は現在増加の傾向にあり、また、一般の習い事にかけるお金も増加の傾向にありますが、その理由は

■公立の教育内容に疑問を感じる

■学校だけでは不十分

■私立校の独自性が魅力

■子供により良い環境を与えたい

といった理由があげられます。

日本の義務教育は以前から「教育内容が時代にあっていない」「子供の個性をつぶす」「子供の学力に差がありすぎる」「教員の労働状況がブラックすぎる」など問題点が多く、改善があまり進んでいません。

さらに近年のコロナ渦で、

公立学校の停滞さっぷりに不安を感じた保護者たちが「お金をかけてでも教育環境を整えてやらねば!」と中学受験率が増加したり、学校外での教育(習い事)に目を向けている傾向が以前より強くなっています。

なるほど、受験する子や習い事が多い子にお金がかかるのはわかるけど、そうでない場合にもお金がかかるのはなぜ?

小学生の学童問題

受験しなくてもお金がかかる!

その理由のひとつに『小1の壁』問題があります。

まさしく私がぶつかった壁なので、実体験とママ友たちのリアル状況を合わせ紹介します。

『小1の壁』とは、働いているママがぶつかる壁で、小学校から早く帰ってくる子の放課後居場所に困り、育児と仕事の両立が難しくなることです。

8時から夕方18時まで無料でガッツリ預かってくれた保育園とは違い、給食を食べて13時には学校から帰ってくる小学1年!仕事どうすりゃいいの!?

という事態が発生します。

祖父母と同居していたり、公立学童に入れるなら問題ないのですが、学童にも人数制限があり「1年生優先」なので、子どもの多いエリアでは全員が入れるわけではありません。

基本的に正社員フルタイムのママで「下校時間から18時の間は勤務しているので、子供を見れません!」という正式な書類が必要なのです。(しかも10月の申し込み時点で、翌4月以降の勤務確定書類が必要)

在宅フリーランスなので書類不十分!と門前払いされました。

公立学童に入れない場合、しかたなく働き方を変えたり、仕事が終わるまで習い事をつめたり、送迎付き民間学童に登録したりと、ここでかなり出費することになります。

公立学童と民間学童の費用の差

ちなみに、自治体が運営している公立学童は1ヶ月平均5千円〜1万円(おやつ代別)に対し、民間の学童(23区内)では基本料金が1ヶ月平均5万円〜8万円です。

民間学童では、これにおやつ代、施設管理費、送迎サポート、などもかかり、さらに英語やダンスなどオプションレッスンを追加していくとあっという間に月10万超えます。

オプションとらなきゃ安くすむけど、親が帰る時間まで遊んでるだけってのも考えもので..高いけど結局週に何回かはオプション入れてる!

ちなみに公立学童は週3以上通わなくてはいけないというルールもあり、ワーママの中には週3公立・週2民間に預け、習い事+帰宅時間までの預かりを目的として利用するケースも多いです。

出社してるママは平日習い事させたくても送迎できない!だから民間学童のオプションでピアノやそろばんを入れてます。

また、英語学童など

特別なカリキュラムの学童では基本料金が平均7万〜からです。

例えば、全国に210校ある英語学童キッズデュオでは、週5の放課後預かりで基本料金71,280円〜(おやつ代など別)です。

その他、一般の民間学童の

夏休みなどのスポット預かりは都内で1日平均6500円です。

ちなみに私はどうしているかというと、

平日習い事つめて、夏休みは民間学童です…、仕事専用の部屋もないし、毎日隣でさわがれたら仕事できないですから。

平日はなるべく習い事に送り出し、習い事がない日は子供の帰宅後は仕事あきらめます。夏休みなどは民間学童に入れています。

こんな調子なので、

教育費にすごくお金がかかります!!

子どもを預けないと仕事ができない共働き家庭では、月に平均3.6万どころじゃないハズです。

さらに子どもが2人、3人といる家庭は大変ですね。

両親が近くにいたり同居していて、おばあちゃんが子ども見ててくれる家庭が羨ましい!

習い事の代わりに無料の放課後居場所

学童に入れない児童向けに「放課後居場所」「児童館」という無料で利用できる場もありますが、どちらも一度家に帰りランドセルを置いてからひとりで向かわなくてはいけません。

ママが仕事で家にいない場合、小学1・2年の子が、学校→家→児童館と一人で行動するのを心配する家庭も多く、平日はあまり賑わっていないケースが多いです。

何度か行かせてみましたが、誰もきてないし、一人でつまんないからもう行かないと言われました…。行くなら友達数名で行かせないと暇しちゃいますね。

お金をかけずに賢い子に育てるメソッド

小1の壁はどうにもならないとしても、子どもの受験対策の費用くらいは節約したい!

受験対策に300万なんて絶対いや!

というママへ、オススメな方法を紹介します。

ちなみに我が家はお受験塾なしで合格しました。この方法オススメです!

その方法とは、

0〜6歳の幼児期にしっかり『心の土台(非認知能力)』と『学習の習慣』を作っておくことです。

0〜6歳と言いましたが、

理想は0〜3歳でしっかり土台をつくることをオススメします。

幼児期こそ

子どもへエネルギーを使う時期です!

これについて

おすすめの簡単㊙️メソッドを紹介します。

もう6歳超えてる!という方はこちらをご参考ください。

0〜3歳におすすめのメソッド

0〜1歳でこのメソッドに出会ったママは幸運です。

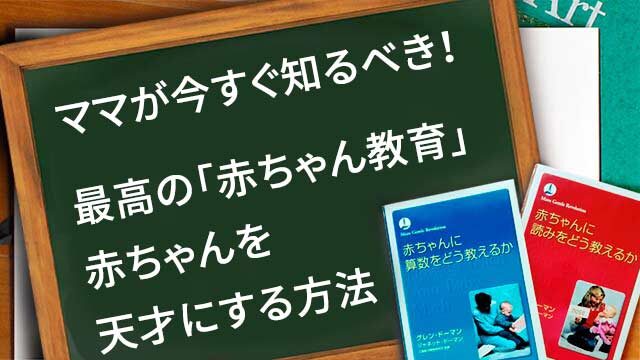

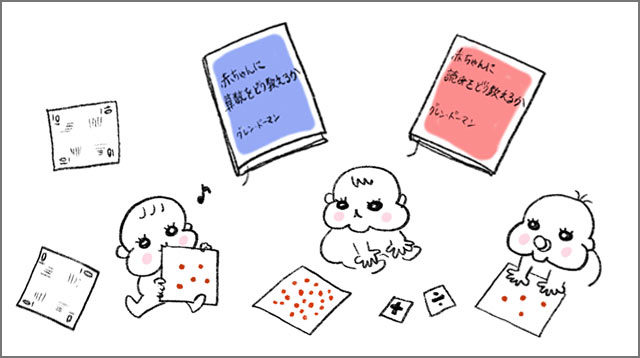

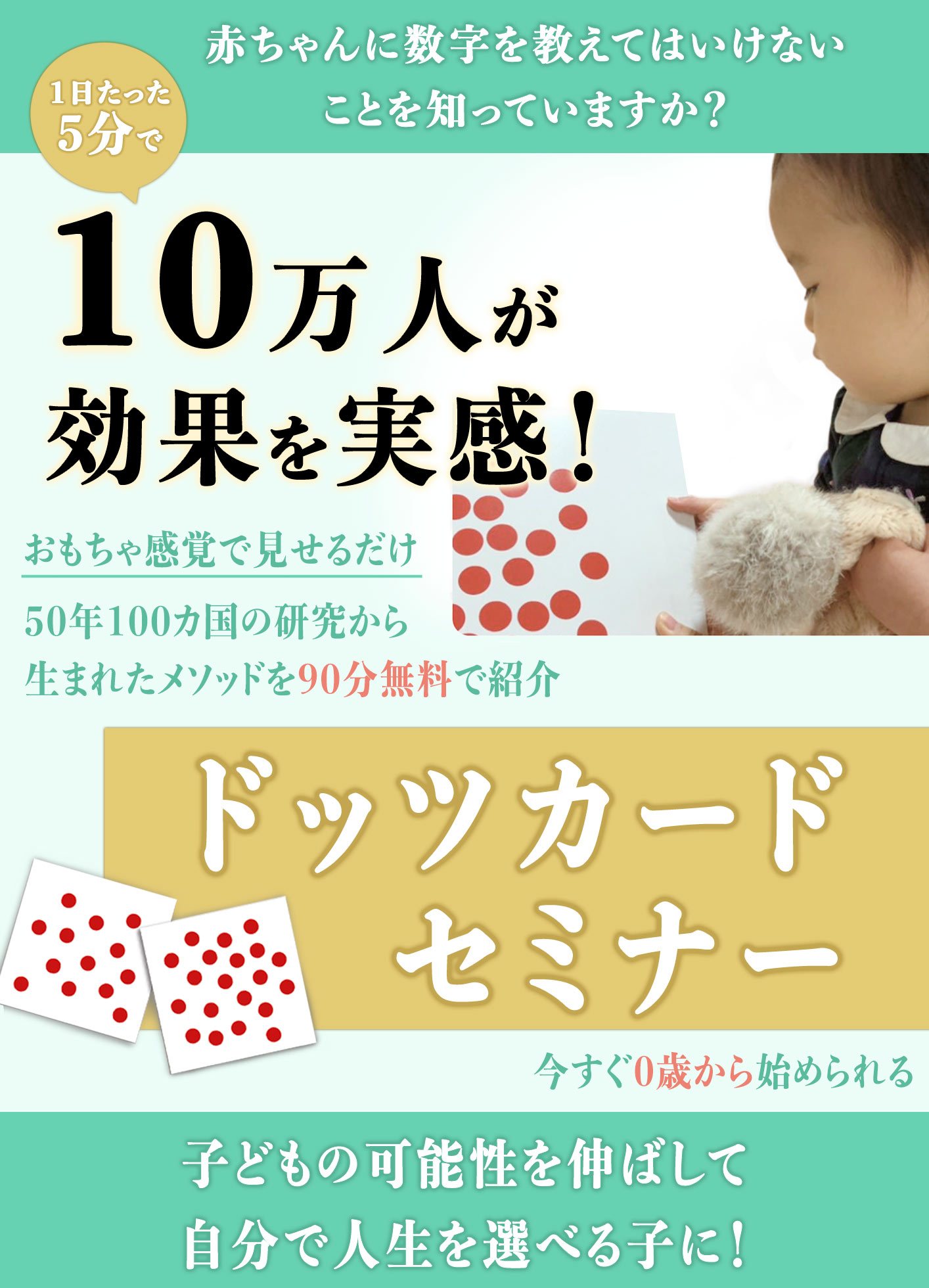

それは『ドーマンメソッド』です。

【ドーマンメソッドとは?】

人間能力開発研究所のグレン・ドーマン博士によって作られた乳幼児への教育プログラム。子にとって最高の教師は親であり、親が家庭で行える「我が子の可能性を最大に引き出す方法」を世界中の親に発信した。詳しくはこちら

ドーマンメソッドの効果のすばらしさに、ドーマン博士の研究所には世界中の親から10万通を超える感謝の手紙が届いたと言われています。

個人的にも、これまで私がいろいろな教育メソッドを調べ漁った中で、これが一番の赤ちゃん教育に感じました。

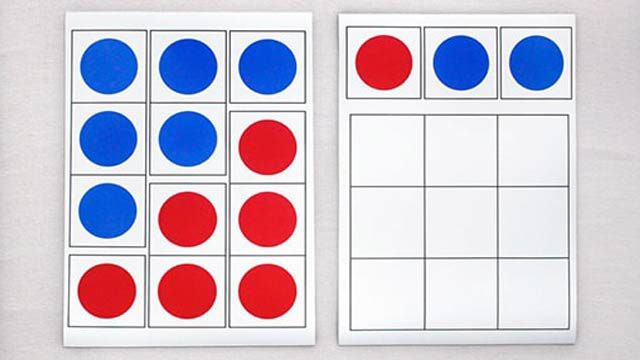

このメソッドは、

いろいろな幼児教室にも取り入れられ

例えば七田塾やイクウェル、ベビーパークなどもドーマン博士のメソッドのドッツカードを取り入れています。

ちなみに、ドーマンメソッドで育った子たちはこんな風に成長しています。⇒こちら

ドーマンメソッドで育っている子をみると非常に賢く心も明るいので、ぜひ多くのママ達に取り入れてほしい方法です。

ドーマンメソッドを学びたいなら、どうしたらいい?

そんなママに、

ドーマンメソッドがプロから学べるオンラインスクール『0歳からのママスクール』を紹介します。

このスクールは、ドーマン博士と一緒に活動していたプロの先生から直接学べるスクールで、難しいメソッドも世界一わかりやすく楽しく学べるように改良しています。

入ったその日から実践できるので

きっと忙しいママでも楽しんで取り組めるハズです。

ドーマンメソッドのスクール費用

気になるスクールの費用ですが、

こちらは無料体験でドッツカードセミナーに参加すると知ることができます!

スクールの在籍期間は6ヶ月ですが、一度入会するとアップデートされ続ける会員サイトのコンテンツはずっと閲覧OKのため、学び続けられてとてもお得です。

スクールの費用はコンテンツやサポートの充実にともない今後値上がる可能性があるので、早めの入会をオススメします。

気になる方は、

こちらの無料体験会にて詳細を聞いてみてくださいね!毎月多くのママが参加し、メソッドを実践しています。

\無料で90分メソッドが学べる!/

3〜6歳:習い事にお金をかけなくてもできる簡単育脳

家庭でママが実践できる

「育脳」は他にもあります。

記憶力のピークは3歳と言われていますが、3歳ごろまでに記憶力を伸ばすゲームなどを家庭でとりいれ、記憶の回路を広げておいてあげてください。

2歳からオススメの記憶力ゲーム▼

幼児の記憶力トレーニング【記憶カードゲーム】2歳からの知育に◎

その他、記憶力に関する記事▼

また、地味なことですが

賢い子に育てるコツは『よく歩かせること』です。

歩いている時の幼児は脳がぐんぐん活性していて、歩いている最中に目にしたり話したりした事はよく記憶されます。

よく歩く子は賢くなる▼

幼児がぐんぐん賢くなるのは『歩いている時』お散歩知育で賢く育つ

2〜3歳になったらベビーカーは卒業して、歩きながらたくさん会話しましょう。

「そのうち歩くようになるからいい」

「そのうち運動能力は上がる」

と思う方もいますが、幼児期に効果的な運動を多くさせている子とそうでない子では、脳への影響が違います。

ドーマン博士の本でも

幼児期の運動と脳の発達についても研究が紹介されています。

効果的な運動は大切!!

6歳までにオススメの運動⇒こちら

ドーマンメソッドの運動体験レポ⇒こちら

0〜6歳で非認知能力を伸ばす

幼児期にもっとも伸ばすべき能力で、

子供の将来を左右すると言われている力があります。

それは『非認知能力』

幼児の習い事や家庭での教育なども、表面的な結果だけではなく、本質的にはこの非認知能力を伸ばすことが目的とされています。

そんな非認知能力の伸ばし方はこちら▼

【非認知能力を鍛える遊び】子供の非認知能力を伸ばすには『外遊び』

【3〜6歳】習い事より家庭で学習習慣をつけよう!

塾に通わせなくても子どもが一人で勉強できるなら、進学塾や受験塾の費用は大幅にカットできます。

それには幼児期に

『学びは楽しい』という心を育てること。

そして、

『学習習慣』をつけておくこと。

をオススメします。

例えば、3〜4歳からは1日1分の1パズルに挑戦する、1日1枚のプリントに挑戦するなど、毎日なにかに取り組むことを習慣づけておくと◎です。

これは私の体験談ですが、

3歳から1日1枚プリントの習慣をつけた長女は、小学生になっても「学習」が習慣になっていたので、学校の宿題やテスト勉強など嫌がることなく、ごく自然に進めます。

また、自分から本を借りて実験してみたりと、勝手に学んでくれるので、幼児期に学習習慣をつけておいて本当によかった!と小学生になってからしみじみ感じます。

3歳からの取り組みの体験談とコツはこちら

どんなプリントを活用するといいか迷う方へ、おすすめはこちらです▼

七田プリントはこのセットで1日3枚1年分(平日のみ)なので、次のドリルを探す手間が省けますし、日割りにしてみると1日3枚で約60円と案外リーゾナブルです。

1日1パズルの方に挑戦する方は、

こういった知育系パズルがオススメです▼

実はたくさんある、費用を抑えて賢い子に育てる方法

お金をかけずにできる「育脳」や「賢い子に育てる方法」はまだありあす。

このほとんどがシンプルな事ですが、小さな事をコツコツ続けることは確実に効果が期待できます。

例えば

・ドッツカード

・ドット棒

・フラッシュカード

・記憶カードゲーム

・ポジティブな声がけ

・5分間暗示

・絵本の読み聞かせ

・賢くなる食育

これらは幼児期にオススメのものばかりなので、気に入るものがあれば是非取り組んでみてくださいね。

あまり頑張らず1日5分〜15分と、

無理なく楽しんで続けられる範囲からやっていくのが◎です。

これら幼児期の取り組みは、

効果が出るには個人差があります。

早い子もいれば、幼児期はそれほど賢くなかったのに、小学校から一気に伸びるというパターンも多いです、いずれにせよ、幼児期に蒔いて水を与え続けた種はいつか芽が出ます。

その中でもドッツカードで有名なドーマンメソッドは非常におすすめ!無料セミナーもあるので幼児期の教育に興味のあるママは参加してみてくださいね▼

\無料で90分メソッドが学べる!/

習い事にお金をかけるなら何歳?

習い事にかかる費用は年齢が上がるとともに上がっていく傾向にありますが、年齢が上がるほど脳の吸収力は低下していくので、学習の土台は0〜6歳のうちに作っておくのがオススメです。

『0〜6歳の教育が、もっとも投資に対する価値が高い』

これは研究からも明らかになっています。

また、習い事を始めるにも

幼児のうちは月謝もそこまで高くないので、今のうちに試してみるのも◎ですよ♪

年をおうごとに

エネルギーとお金がかかます!

習い事は何歳から?平均は3歳、習い事別おすすめの年齢を紹介!

子どもの習いごとの費用

【私立・公立】での違いを詳しく▼

【習い事の費用】平均でいくら?幼児と小学生の違いをかんたんに紹介!