こんにちは、alpapa(@mamaschool)です。

というご質問をいただきましたので、

幼児がひらがなを覚えない原因となる生活習慣をご紹介します。

この記事は、

幼児の『記憶力が悪い・教えているのに覚えない』全般にも共通するので、ひらがなに限らず、何かを教えているのに効果がない、と思われる場合にご参考ください。

なお、

子供がひらがなを覚える平均年齢はこちらです。

目次

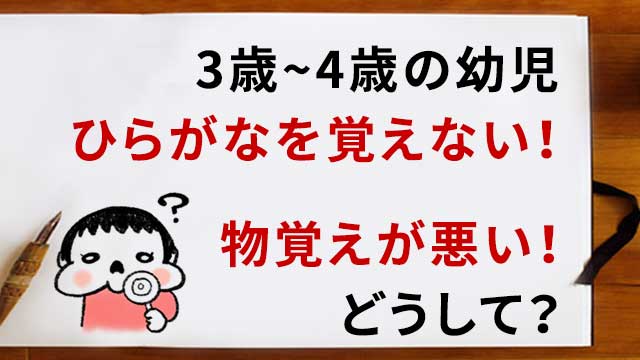

【3歳・4歳】ひらがなを覚えない!物覚えが悪い原因は?

3歳からひらがなを教えているのに、

まだ覚えない、もう5歳になるわ、どうして覚えないの?

と、お悩みのママへ、

幼児が教えている内容を覚えてくれない原因をご紹介します。

思い当たる項目があれば、

日常で改善していってください。

①頭に栄養が届いていない。

②頭に酸素が届いていない。

③指先、体を動かしていない。

④やる気を殺ぐ言葉がけをしている。

⑤学習環境を整えていない(興味がない)。

⑥記憶力が悪い。

↑

上記どれかが当てはまる場合、

まず覚えないor覚えるまでに時間がかかる事が予想されます。

それではひとつづつ

理由と改善策を紹介します。

ひらがなを覚えない、物覚えが悪い原因 ①頭に栄養が届いていない

「うちの子、物覚えが悪い!」

とお悩みのママさんを見ると、けっこう当てはまるのが….コレです。

お菓子やジュースをバシバシ与えていて、

ご飯をあまり食べない子!

「あぁ、この子、

ご飯を残してるのにおやつをもらって

頭に栄養が回ってるのだろうか..」

と心配になります。

加えて、

・ぐずりやすい。

・落ち着きがない。

・集中力がない。

という問題もセットである場合は、食生活を見直すことをオススメします。

甘いお菓子やジュースは

血糖値をアップダウンさせ、ぐずり・イライラ・精神不安、そして集中力の低下の原因になります。

また、

幼児期は脳が急速に育つ時期ですが、

どれだけ教えても頭が栄養不足では学習の効果は激減です。

教えているのに物覚えが悪い場合は

頭に必要な栄養素をたっぷり与え、

頭の毒になる食べ物をやめてみてください。

『食育』とは、

みなさんが思っている以上に子供の心と賢さに影響しています。

また子どもに

ジュースを買い与えている方もご注意ください。

1日の砂糖の摂取量は25g以下(米・成人の場合)が推奨されています。

ジュース1本(500ml)には

平均で50〜60gの砂糖が使われているので、

もし子供のおやつにお菓子とジュースを与えれば、あっという間に数日分オーバーです。

そもそもアイスやチョコは

一生食べなくても何の問題もないので、3歳以下の大切な時期にわざわざ与えない事をオススメします。

心身ともに健康で、

賢い子に育てたい場合は、

『砂糖の量、食品添加物』には気をつけ、頭に必要な栄養素を与えてあげてください。

こちらの記事も合わせてどうぞ▼

■3歳でも落ち着いて話がきけるようになった取り組みとは?

■砂糖を与えると子供がバカになる?

■【食事と心の関係】コンビニ弁当でそだった子

■妊娠中〜6歳までに必要な『賢くなる食材』

■【危険な添加物】食べるとキレる子になる?

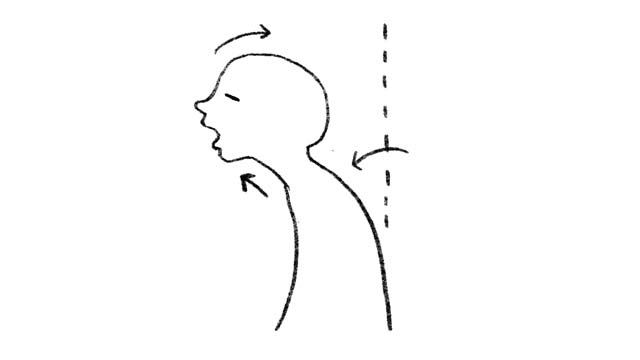

ひらがなを覚えない、物覚えが悪い原因②頭に酸素が届いていない

子どもの物覚えが悪い原因、

脳の発達が遅れるとされれているのが『お口ポカン』つまり、口呼吸です。

赤ちゃんの頃からの癖、

または慢性的な鼻づまりが原因でなってしまう『口呼吸』は、脳に十分な酸素を届けることができないため、頭が十分に働かず、他の子に比べて学習に不利な状態になる事が多いのです。

口呼吸による主なダメージはこちら▼

・脳の発達が遅れがちになる

・集中力が下がる

・睡眠の質が下がる

・顔(表情)がゆがむ

・歯並びが悪くなる

・姿勢が悪くなる

・ウイルス感染しやすい

・虫歯になりやすい

・口が臭くなる、、など

口からの呼吸では、

酸素不足で脳の発達が遅れがちになるだけでなく、集中力の低下、食欲の低下、運動や感情のコントロールまで苦手になります。

また、

口をあけた状態では姿勢が悪くなり、

体も顔も歪んでくるため、子供が口で呼吸をしていたら、放置せずに耳鼻咽喉科や小児科に相談し、早めの対処が必要です。

口呼吸について、

詳しくはこちらをご覧ください▼

子供の『お口ポカン』は今すぐ改善が必要!口呼吸は悪影響だらけ

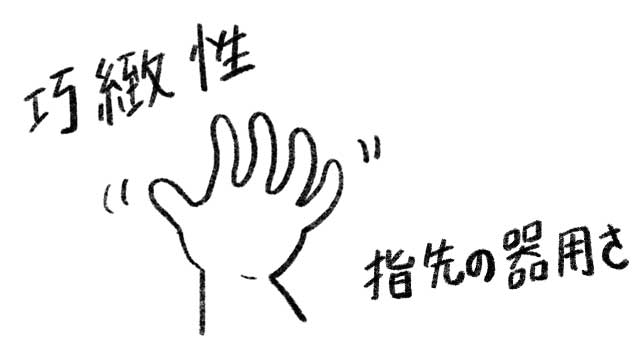

ひらがなを覚えない、物覚えが悪い原因③指先、体を動かしていない

頭の働きを良くするためには、

指先の器用さ=『巧緻性』は重要です。

巧緻性は、

脳の神経系の伝達と深く関わっています。

そのため、指先をよく動かすことで、

頭の働きも良くなり、体の動きも上手にっていきます。

指先の器用さと運動神経の良さも連動しているため、幼児期は指先を使った遊びを多くさせ、歩き始めたらベビーカーに乗せっぱなしにはせず、積極的に歩かせる方が、物覚えがよく賢い子に育ちます。

小学校受験などでは、

ひらがなは出なくても『巧緻性』を見る課題はよく出されます。

たとえば、

リボン結びができるか?

紙を上手にちぎって工作ができるか?などです。

読み書き・計算などは二の次で、

指先がいかに器用かを見れば、その子の脳の発達具合がわかります。

指先を使った遊びで

ダントツのオススメは『折り紙』『紐むすび』です。

ハサミを使って工作をするのもオススメです。

頭がよくなるこどものおりがみ―脳力アップ

靴ひもとおし・ちょうちょ結びの練習ができる知育玩具と型はめパズルが一緒になった木製おもちゃ

もうひとつは『歩くこと』ですが、

歩いている時は脳がバリバリ活性しているので、お散歩の途中で色々な話をしたり、目に付いた文字を教えていくことは非常に効果的です。

幼児がぐんぐん賢くなるのは『歩いている時』お散歩知育で賢く育つ

ひらがなを覚えない、物覚えが悪い原因④子供への言葉がけ

0〜6歳の幼児期の子供は、

暗示にかかりやすく、親の話す言葉通りの子に育ちます。

そしてメタ認知が苦手のため

自分で自分の事をよくわかっていません。

ゆえに、人から言われたことを

そのまま自分だと思い込みます。

「バカ」と言われれは

自分は「バカ」なんだと思って育ち、

「できる子」と言われれば「自分はできる」と思って育ちます。

「まだできないね」

「あなたは記憶力が悪い」

という親からの評価は、そのまま子供の自己評価になります。

つまり、できない、覚えが悪い、と

いえば言うほど、その言葉通りになるので要注意です。

ちなみに、このメタ認知の能力は、小学校3年生ごろから発達するといわれ、それまでは自分がどんな子なのか、子供はよくわかっていません。(メタ認知についてはこちら)

6歳までの子供の状態についてはこちら▼

ママは絶対知るべき!6歳までの子供の心、これを知れば育児が変わる

その他、

子供への言葉がけリストはこちらをご参考ください。

また、叱られたり、

ママがイライラしている状態で、やる気になる子はいません。

叱り方・子供への言葉の中でも、

以下のことはNGです。

■子供を能力的な面で叱る。

■子供を他の子と比較する。

■『なんでできないの?』と問い詰める。

↑これをしていると、

子供は自信をなくし、また心もひねくれる原因となります。

詳しくはこちらをどうぞ▼

親が子供に言ってはいけない言葉『なんでできないの?』が禁句な理由

ひらがなを覚えない、物覚えがわるい原因⑤学習環境

子供がひらがなを覚えない時に、

まず考えれるのは『興味がない』ということですが、興味をもたない要因に『興味をもつだけの環境が整っていない』という事があげられます。

子供とは本来、

周りにあるものを自然と吸収し、学びとっていきます。

なので、

環境を整えてあげるだけでも覚えていくものです。

・「文字」の存在に気付かせる。

・絵本の読み聞かせをする。

・親が子供の前で本を読む。

・ひらがな表、ひらがな積み木を使う。

・日常で目に付く文字を教えていく。

・強制しない。

詳しくはこちらの

「どうしたら3歳でひらがなを読めるようになる?』をご参考ください▼

【3歳でひらがなが読める子】3歳でひらがなが読める子は賢いの?

幼児がひらがなを覚えない原因⇒記憶力を育てていない

『教えているのに覚えない』原因として

①〜⑤を紹介しましたが、食事や運動、言葉がけは問題ないのに『子供の記憶力が悪い』と感じているママさんもいます。

記憶力とは、

勝手に良くなるものではなく、鍛えるものです。

成長と共に人並みにはなりますが

記憶力とは基本的に『記憶の回路』を活性化し、鍛えていくことで良くなります。

そのため、

鍛えている子は3歳でも記憶力が良く、

記憶の回路をあまり使わないまま育った子は「覚え方がわからない・覚えるのが苦手」です。

記憶力の簡単な鍛え方は、

頭に入れた記憶を取り出すこと、

つまり、インプットとアウトプットの繰り返しをさせて記憶の回路を開くことです。

これは、

日常の遊びや会話でも鍛えられます。

詳しいやり方はこちらをどうぞ▼

【子供の記憶力が悪い】教えていても覚えない、記憶力が悪い原因は?

幼児がひらがなを覚えない、物覚えが悪い原因・まとめ

最後にまとめます。

幼児が、教えているのに

ひらがなを覚えない、物覚えが悪い時に改善するべき点は▼

■食生活

■お口ポカン

■巧緻性

■言葉がけ

■環境づくり

■記憶力を鍛える

また、記憶のコツとして

『睡眠』を利用するのも効果的です。

記憶は寝ている間に定着されるため、どうしても覚えてほしい内容があれば、寝る直前に話したり教えたりして、その後はなるべく余計な情報を入れずに寝てしまうことが◎です。

詳しくはこちらの

『寝る前の絵本のスゴイ効果』で紹介しています▼

【寝る前の絵本】寝る前の絵本はダメ?寝る前に読む絵本のスゴイ効果

ご覧いただきありがとうございました。

お役にたてれば幸いです^^