こんにちは、

alpapa(@mamaschool)です。

知育について多い悩みの一つが

『やってあげたいけど、三日坊主で続かない!』

『興味はあって、インスタやブログは見ているけど、結局は実践できてない!』

というお悩みです。

わかる!!私もなかなか実践できません。ただ、1日1カードなど、少しずつでもできることを続けているから効果を感じてます。

赤ちゃんがいると毎日忙しく、

予定通りに進まず、知育も続かない、というのはすごくよくわかります。

しかし、

このようにバタバタな状態でも

無理なく続けて成果を出すことはできます^^

自分と子どもに合う方法とは何か?

自分なりのやり方で『楽しく続ける』ために、オススメなことを紹介します。

目次

何をすれば『知育』になる?

そもそも何をすれば知育になり、

自分に合う方法をどうやって探せばよいでしょうか?

『知育』とは、一言でいうと

子どもの知性を高めるための取り組みで、その方法は非常に多くあります。

0〜3歳のカードや教具を使った知育法はこちら

カードや玩具を使う方法もありますが、

日常の中でも「知育」と呼べる遊びや要素は多くあり

例えば、「脳刺激になる五感遊び」「絵本の読み聞かせ」なども、幼児のあらゆる能力を発達させ、知性を高めるため「知育」と言えます。

つまり、日々の遊びの中で

子どもたちは着実に知性を伸ばしています。

そのため、

実のところ、何も特別なことをしなくても、

毎日子どもを思いっきり遊ばせてあげられていれば、ママたちはすでに知育をしている(=知性を高める取り組みをしている)ことになるのです!

しかし・・・

【絵本の影響】絵本の読み聞かせを続けた結果、5歳になったら?

日常の遊びを「知育」にしちゃおう!

何も特別なことをしなくても

思いっきり遊ぶだけで「知育」になります。

と言われても、

現実には、それだけじゃ

子どもの知性が高まっている実感が湧かないですよね?

うちの子たっぷり遊んで育ったけど、別に賢くない。

「遊びは学び」と言うけど、中学になっても勉強しません!

このように

普通に遊ばせて育ったけど、賢いとか勉強好きに育ったわけではない…という声も多いです。

本来、思いっきり遊んで過ごせば、

それだけで十分のはずなのに、なぜでしょうか?

それは、遊びによって知性や能力が育っていても、同時にそれらを押さえつけるような対応をしてしまっている、あるいは学びが嫌いになるような接し方をしてしまっている場合があるからです。

例えば、

×「まだできないよ」「あなたには無理」など、ネガティブな声がけ

×「ダメ!」「汚れるからやめなさい」など、親都合で子どもの挑戦を禁止

×「虫、気持ちわるい」「めんどくさい」など、子どもの興味関心に対して否定的な反応

×「早く帰らないと〇〇買ってあげないよ!」など、恐怖や報酬で子どもの感情をコントロール

こういった接し方を続けると

学ぶ意欲や能力の芽が枯れていってしまいます。

小さい子どもは基本的にやってはいけないことばかりしますが、実はそうやって実験して学んでいるのです。

その学びに対し「ダメ!」「ダメ!」と禁止ばかりしていると、子どもは成長と共に学ぼうとしなくなり、将来は、勉強しない子になりがちです。

しかしこれは、

逆にいえば、親の接し方を変えるだけで、毎日の遊びや日常生活がまるごと「知育」になるということです。

特別なことをしなくてOK

子どもと遊びながら知性も効率よく育てたいママは、遊びの中での接し方や言葉がけを工夫していきましょう。

例えば、

◯「できたね」「いいところに気がついたね」などポジティブな声がけ

◯ 遊びの中で知識や知恵を何気なく伝える

◯知育玩具やカードなどを活用する

◯ 子どもの興味関心に対して肯定的な反応をする

◯ 親子の会話の時間を多く取り、子どもの考えや話を聞く

◯ 子どもの「これ何だろう?」を一緒に調べたり深掘りして探究心を育てる

こういった対応をしていくだけでも、十分知性は育っていきます^^

子どもへの対応や家庭での知育におすすめの本はこちら▼

【育児本おすすめ】0-6歳の子供の知育&教育本はどれを読めばいい?

1人で続けるのは大変!知育のサポートが欲しい場合

知育に興味はあっても、

・全部自分1人で頑張るのは大変!

・子どもにイライラしてしまう

・本を読んで独学する余裕がない。

・子どもの遊びにじっくり付き合う時間がない

というママも多いと思います。

そういうママにオススメなのは、

プロのサポートを受けられるオンライン講座や幼児教室です。

そもそも幼児期の教育は、将来への土台づくりのため、小さいうちはハッキリとした効果を感じられない場合もあります。

すぐに効果を感じられないと、

なかなか続かなくなる気持ちもわかりますが、

やはり

何事も『楽しく続けること』によって、

さまざまな良い効果や影響を生み出していくのは確実です。

特に、幼児期に楽しく学んだ経験、ここで育った力、というのは、一生ものと言っていいほど人生を豊かにします。

うちの場合「学びを楽しむ心」「知ることへの意欲」という土台が育っていたおかげで、小学校以降の学習や習い事に良い影響が出ています。これは子どもが大きくなるほど実感することですね。

そのためにも、まずは何より

ママが楽しく続けられる方法を選ぶことが一番ですね。

・本やSNSなどで情報収集してやる方法

・自宅でオンラインサポートを受ける方法

・幼児教室でやる方法

など、自分がやりやすい方法が◎です^^

どれが自分に合うかわからない場合は、どれも無料で体験できるので、まずは試してみるといいですね!

オンラインサポートを受けて知育をしてみたいママは、こちらの記事がおすすめ▼

幼児教室や習い事を試してみたいママは、こちらで幼児教室のメリットなどを紹介していますのでご参考ください▼

ちなみに私は、

本を読んだりして情報収集した中で、ピンとくるものだけを好きにやってみたり、自分のやりやすいようにアレンジして取り組むのが楽しいタイプなのですが、これとは別に、幼児教室や習い事にも通わせていました。

理由は、子どもが個人よりグループレッスンの方が楽しんで取り組むタイプで、習い事ごとに新しいお友達ができるのが嬉しく、自分から進んで通いたがったからです。

おかげで私もママ友に恵まれたり、息抜きにもなり楽しかったです。

それでは次に、

家庭で無理なく実践できて、続けられる!知育方法を紹介します▼

【おうち知育】無理なく続けられる知育方法

本を読んで知育をしているママにも

講座やお教室で習っているママにもオススメの、超・簡単な「おうち知育」を紹介します。

【どれか一つでもやってみて!】

❶知育環境を作って見守るだけ

❷1日30秒!カード類はやっぱり便利

❸お風呂時間を活用する

❹特別なことをせず、ママのお手伝いをしてもらう

この中のどれか一つなら

きっと続けられる!!

知育環境を作って見守るだけ

学習に適した環境づくりをするだけで

知育はずっと楽に自然に生活の一部になります。

子どもが、

その場にいて好きに遊ぶだけで、

自然と知育遊びをするようになる環境を整えてあげましょう。

具体的には、

以下のようなことがオススメです▼

・積み木など遊びの幅が広い玩具を与える

・指先を使う知育玩具などを与える

・おもちゃは厳選し、多く与えない

・子どもの想像力を奪う玩具を与えない

・壁にホワイトボードやポスターを貼る

・工作スペース(アトリエ)を作ってあげる

・絵本棚を置いてあげる

・youtubeやゲーム、キャラものなど、親のイライラの原因になりがちなものは最初から与えない

【玩具について】

おうち知育に役立つ玩具としてオススメなのは、『積み木』のように、いろんな形が作れたり、見立て遊びができたりと、遊びの幅が広いものです。

『見立て遊び』とは、

目の前のものを別の何かに見立てて、想像力を働かせながら遊ぶことです。

例えば、木や石を並べて「お店屋さんごっこ」など、実際には野菜や果物はそこにありませんが、木の枝や石ころを「野菜」や「果物」に見立てて遊ぶことをいいます。

こういった、

いろんな遊び方ができる玩具がオススメです。

逆に、遊び方が一つに固定された玩具は、想像力が養われず、すぐに飽きてしまうため、オススメできません。

例えば、積み木やブロックなら、いろんな形をつくったり、見立て遊びやおままごとに使ったりと多くの遊びに発展できますが、「ア◯パンマンのお寿司屋さんセット」で遊ぶなら、もう「ア◯パンマンのお寿司屋さんごっこ」一択になってしまいますね..。

また、いろいろな玩具をたくさん与えるより、厳選した4〜5個程度を与える方が、子どもは創造的に集中して遊び、遊びの質自体が高くなるという研究結果もあるので、おもちゃの与え過ぎには注意しましょう。(詳しくはこちら)

【壁スペース】

キッズルームの壁スペースのオススメ活用法として、ホワイトボードを貼って、いつでもお絵描きができるようにしたり、マグネット計算やマグネット図形、ポスターなどを貼って、知識が自然と目に入るようにしておくのがオススメです。

おすすめの知育ポスターとしては

ひらがな表、地図、太陽系ポスター、月の満ち欠け表、日本の四季などで、これらのについて日常の中でさりげなく声をかけると◎です。

子どもが興味を示したら、もっとつっこんで会話したり、図鑑で一緒に調べてあげたり広げてあげたらいいですし、興味の方向性がわかってきたら、それに合わせて作る環境も工夫していくと◎です。

【工作スペース(アトリエ)】

部屋の片隅や、ほんの1mくらいのスペースでOKなので、工作に使えるものを並べておき「子どもがいつでも制作できる環境」を作っておいてあげてください。

クレヨン、折り紙、のり、ハサミ、粘土、スケッチブックなど、思い立った時にアクセスできるといいですね!工作にハマると1人で黙々と集中して遊ぶようになるので、ママも楽です👍

ハサミは2歳からがオススメ!

【絵本棚】

子どもの手の届く場所に、絵本を並べてあげましょう!

絵本棚をつくってもOKですし、壁スペースを活用してもOKです。

定期的に図書館などで絵本を借りてきて、

いろんな種類の絵本を並べておいてあげましょう。

【youtube、ゲームなど】

ルールを決めてうまく活用する分には良いのですが、どこのご家庭でも高確率で親子ケンカの原因となっています。

youtubeが見たいとぐずったり、約束時間を破ってダラダラ見続けたりと、ママのイライラの原因となることが多いので、最初から与えないという選択がオススメです。

また、キャラものなどを安易に与えるのもオススメしません。

子どもがハマっている間は大量に欲しがるのですが、ブームが去ると一切見向きせず、大量のゴミになることがあります。

キャラものは道徳的にも経済的にもオススメできませんが、我が家では「本」のみOKとしています。ディズニーグッズ×、ディズニー絵本◯

youtubeを活用する場合は、こちらをご参考ください▼

【2歳・3歳・4歳】YouTubeやめさせたい!悪影響や減らす方法は?

1日30秒!カード類はやっぱり便利

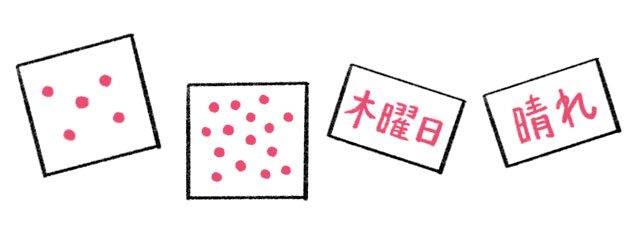

知育教具としてよく使われるカード

例えば

・ドッツカード

・フラッシュカード

・記憶カード

・文字カードなど、

カード類は、やっぱり楽しく知識を伝えるのに便利です。

忙しく時間のない時など、

パッと1枚だけ見せて終わる!という使い方もOK。

1枚だけ見せるやり方でも、市販のフラッシュカードなどは、裏面に説明文が乗っているので、子どもが興味を示せばそれを読んであげるのも◎です。

「今日はこれ!」という感覚で、

1日何かひとつの知識を紹介するのに便利です。

オススメはくもんの自然図鑑カードシリーズ、幼児は高確率で大好きです!

1日30秒と書きましたが、

実は私は30秒もやっておらず、最近はこんな感じで↓「5月、15日、木曜日、晴れ!」と出かける前にカードを見せ、1日10秒やれば自分に拍手です。

「これだけで意味あるの?」

と、思ってしまいますが、やらないよりははるかにマシで、さらに、0〜3歳の間は、このくらい適当な感じでも、興味を持ちさえすれば十分吸収してしまいます。

実際に、この調子で朝出かける前の10〜30秒

「あ、い、う、え、お」と、ひらがなを「あ行」から順番に見せていたのですが、これで2歳の子が2〜3ヶ月で50音すべて言えるようになりました。

こういったことは特に珍しいことではなく、幼児は、興味を持ったら、電車や車、ポケモンの種類など何十種類でもすぐに覚えてしまうものです。(1歳で漢字も読めるようになってました)

ただ、カード類は使い方や種類にもよりますが、記憶させるためにやるというより、子どもにいろいろな世界を紹介するため、興味の幅を広げるため、脳を刺激し活性化するために行うため、見せたカードが記憶「できる/できない」にこだわる必要はありません。

楽しく活用していれば、子どもが興味をもったタイミングで一気に覚えたり、小学校くらいになった頃に「やたら計算が得意」になったり「記憶力がいい」など、何かしらの土台になります。

幼児期は「本人が楽しんで取り組んでいる=水面下で何かしらの能力が育っている」と考えて、まず間違いないです^^

お風呂時間を活用する

お風呂の時間やおやつの時間など、

毎日やってくるルーティーンの時間帯を活用して、「ついで」に知育するのもおすすめです。

例えば、お風呂の湯船につかる時間は、少なくとも1分は確保できるので、その間に「数遊び」や「文字遊び」などを取り入れてみましょう。

お風呂場で使える「ひらがな」「アルファベット」の知育玩具も多く出回っているので、お風呂知育グッズを活用してみてくださいね。

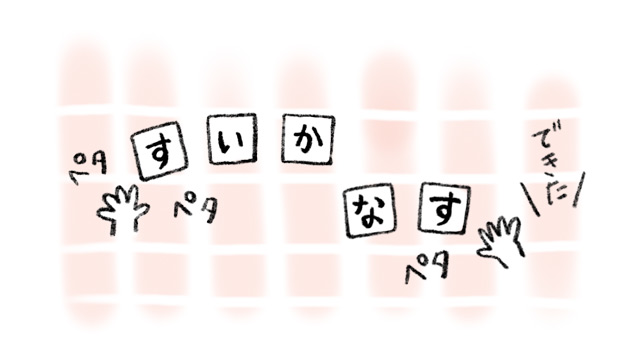

うちの場合は、ひらがなを覚えた後、お風呂場の壁に「ひらがなスポンジ」を貼って「ことば遊び」をよくしていました^^

例えば、

「3文字のくだもの何だ?」

「2文字のやさい!」など、

お題を出し合って、どちらが早くその単語を作れるか競争して遊んだりしていました。

【注意】遊びが長引くと、夏場はのぼせ、冬場は湯冷めするので、くれぐれも遊びすぎにご注意ください💧

また、「取り組み」や「学習」は、

幼児期のうちに「習慣」にしてしまうと、後々とても楽です。

3歳くらいから始めるのがおすすめですが

1日1パズルでも、1日1プリントでも、1日1めいろででも、

本人に合うものでOKなので、「毎日何かに取り組む、机に向かう」という習慣をつけていくと◎です。

この習慣は、小学校以降、

勉強や宿題が始まってから役に立ちます。

幼児期の間に「学習習慣」をつけよう!▼

《幼児の勉強習慣》3歳からのプリント学習を【習慣】にするコツと方法

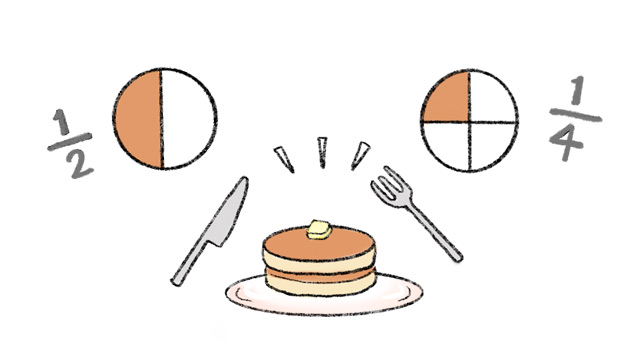

特別なことをせず、ママのお手伝いをしてもらう

特別なことをしなくても、

日常のちょっとした工夫で知育は可能です。

例えば、

ママが日頃やっている家事を子どもにお手伝いしてもらうだけでも、十分いろいろな学びがあります。

毎日の料理と掃除を手伝ってもらうだけでも、

多くの知識や、指先の動きなどを教えてあげられますし、同時に「食育」にもなります。

日常でお買い物に行くときなども、

旬の野菜や、産地の違いについて話してあげたり、お会計のときに計算を教えたり

おやつの時には

割り算や分数をつぶやきながら切り分けてあげたり、

日常生活でママが普通にやっていることを

ほんのすこし「言葉にして伝える」だけでもいいのです。

そして、このときも

計算ができるようにとか、

教えた内容を覚えてるかどうか、

ということを気にする必要はありません。

ただ、いい記憶として頭の片隅に残るように

ニコニコしながら楽しそうに会話してあげてください。

自然と覚えていってほしいなら

会話の中でのアウトプットが効果的です。

ずっとあとになって

小学生になって割り算を習ったとき

「これ、ママがおやつの時に言ってるやつだ!」と思い出してくれたら十分、くらいに思って伝えてあげてください。

些細な事ですが、

知識が心の中の「良い記憶」とリンクするだけでも、その後の取り組む姿勢や伸びに違いが出てきます。

子どもが話を聞いているかどうか、

覚えているかどうかに関係なく、

たっぷり語りかけて、たくさん会話をしてあげてください。

なにより、これだけ親の話すことを興味深く聞いてくれるのは、パパママを全力で大好きな幼児期(0〜6歳)の間くらいです。

今のうちに一生分語りかけて

一生分愛してあげるつもりで接してもいいんじゃないかと思います!

あっという間にかわいくないことを言う年齢になります…!

意味ない知育方法

最後に、「やっても意味がない」

「むしろやらない方がマシ」という知育方法についてもお伝えします。

それは、

知育をすることによって、

親がイライラしたり、子どもを叱ってしまうことです。

子どもの心・能力が育つ土台は

「良好な親子関係」です。

まずは何よりも

「子どもが安心、安全、愛情を感じて過ごしてる」ということが大前提になります。

親の愛情や生活の安心感は、

子どもにとって「受け皿」のようなものです。

もしここが割れていたら、

いくら知識を注いでもこぼれ落ちていってしまいます。

知育をすることでママがイライラし、

それによって親子関係が悪くなったり、叱られて子どもが不安定になってしまうなら、やらない方が、心が安定した子に育ちます。

子どもはパパとママに、

ただ笑って幸せにしていてほしい。

ママがイライラして叱りっぱなしだったり、両親が喧嘩していたりすると、子どもは、悲しくて、どうしていいかわからなくて、「僕のせいかも」「僕がいるのにママが笑顔じゃなくてごめんなさい」と心が不安定に傾きます。

こういった状態で入ってきた知識は、嫌な記憶として残ってしまい、「勉強=嫌なこと」とリンクし、将来は勉強自体がキライになってしまうこともあるのです。

そもそも知育は、ママがやってあげたい!

と思って始めるものです。

だからこそ、まずは「ママが無理なくやりやすい方法」「ママが楽しめる方法」を選んでいくことが大切です。

どんな方法が自分に合うかは、

まず試してみないとわかりません。

何から試そうか迷う時は、

無料で気軽に試せるものからがオススメです。

最寄りのお教室でもいいですし

図書館で本を借りてもいいですし、

おうちにいながら試したい方には「0歳からのママスクール」もおすすめです。

実際に受講したママ達のレビューはこちら

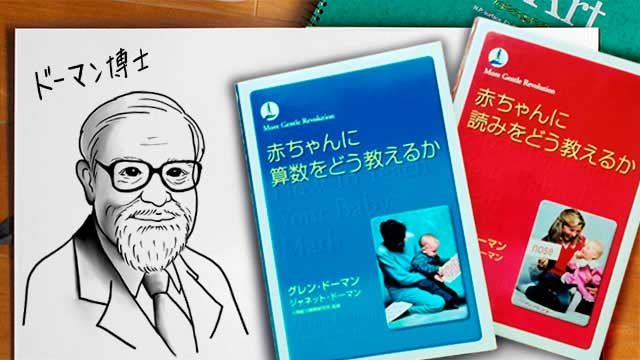

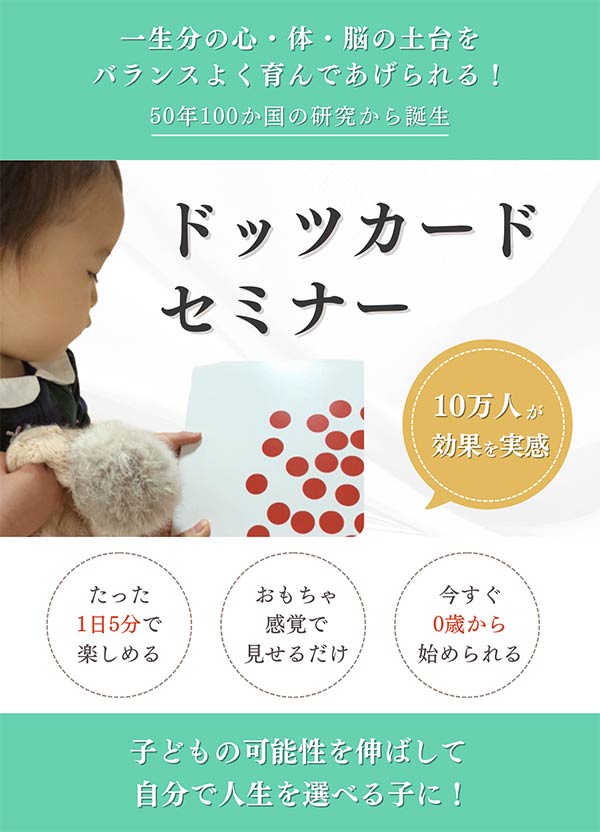

0歳からのママスクールは、

オンラインのスクールなので、全世界どこからでも参加できますし、コンテンツも充実。

心・体・脳をバランスよく育むのに非常に効果的な幼児教育メソッド「ドーマンメソッド」を学べるだけでなく「ママの心のケア」「ママの幸せ」にも重点がおかれているため、参加しているママ達はとても楽しそうに知育を実践しています。

ドッツカードの無料体験セミナーも行っているので、

気になる方は今月のセミナーにぜひご参加くださいね!

\楽しく「おうち知育」をする秘訣が学べる/