こんにちは、alpapa(@mamaschool)です。

子供にひらがなを覚えさせるにはどうしたらいい?

簡単な方法を知りたい!

というママへ、

時間をかけず簡単にひらがなを覚える方法を紹介します。

ひらがな表を貼って教えているのに

なかなか覚えないなぁと思っているママ

年少さんになったから

そろそろひらがなが読めるようになってほしい、と思っているママはぜひご参考ください。

ひらがなを覚える年齢は、

年少(3歳)女児で70%、

男児で58.9%かな文字が読める、という調査結果が出ています(⇒くわしくはコチラ)

ちなみにうちの子は、

この記事で紹介するやり方で

2歳半から遊びの中で教え始め、3歳の誕生月には全部ひらがなを覚えていました。

とても簡単なやり方です!

楽しく取り入れればあっという間に覚えてしまいますよ♪

目次

ひらがなの覚え方・教え方、3歳までにどうやって覚えたか?

【幼児のひらがなの覚え方】

幼児にひらがなを覚えさせる時にオススメの教え方は、主に以下の3点です。

- ひらがなフラッシュカード。

- 遊びの中で触れさせる。

- 自然とアウトプットしだしたタイミングで、ガッツリ引き出す。

これだけです^^

どのくらい教えてたか

私の場合の一例を紹介すると、

ひらがなフラッシュカードは1回30秒を週3〜4回くらいです。

他にはひらがな表(パズル)を置き

子供の気が向いた時にひらがな積み木でおままごとなどをして遊んでいました。

そして、3歳になったころ、本人からアウトプットが始まってきたので『今がいいタイミングだな』と思い、集中的にフラッシュカードを使って遊んで引き出しました。

それをしたら、

もう定着した様子で、すっかり覚えました。

自然とアウトプットが始まってからは、2週間程度で覚えました。(というよりもう分かってたからアウトプットされ出したという感じです)

ひらがなは絵本などでも日常的に目にしていますし、読めたら次は書こうとし出すので、その後は特に何もしなくても忘れる事はなかったです。

ちなみに、

3歳ちょっと前までは全く覚えている気配なしでした….。

これはドット棒のアウトプットの時と同じでした。

短い時間でも、続けてさえいれば、3歳ごろには自然と出てくるという事ですね。

何度教えても全くわかっていない様子だったのに、ある日突然できてる!というのが子供あるあるですよね♪ママが先にあきらめず気長に楽しみましょう♪

では①のフラッシュカードから、

具体的な教え方を紹介していきます。

ひらがなフラッシュカードの効果

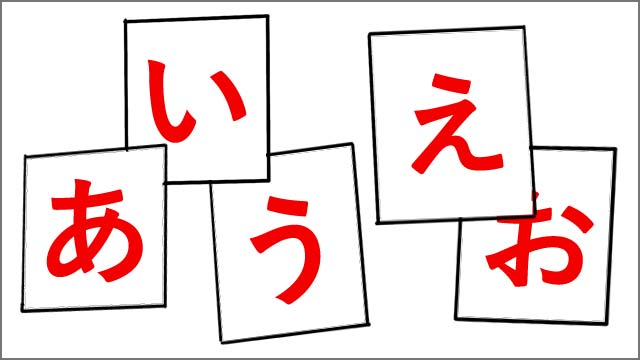

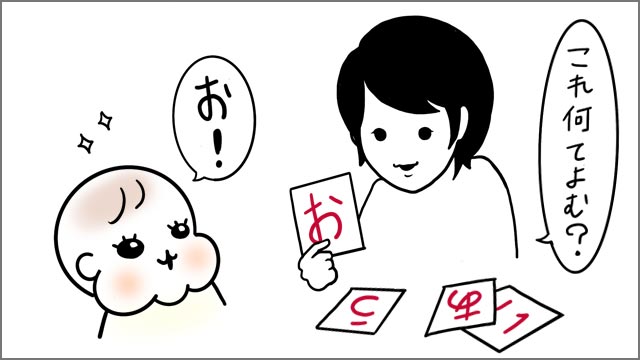

フラッシュカードとは、

このように、ただ文字や絵が書かれたカードです。

図のように『あ』から『ん』のひらがなカードをつくり、見せながら読み上げるだけ。(作り方はこちら)。

ただそれを週に3回ほどしてました。

1回は10秒〜30秒くらいです。

たとえば、今日は

出かける前に「あ行」と「か行」を見せる。という感じです。

こんな感じです▼

「ちょっと見て〜」

「あいうえお!かきくけこ!」はい終わり。

たった1日10〜30秒?

と、思うかもしれませんが、2歳って、

走り回って全然ゆっくり見てくれません!

子供の性格にもよりますが、

うちの子は10秒以内でやらないと、奪われるか逃げられます。

しかし、

ここで諦めてやめてしまわず継続的にインプットしていくことで自然とアウトプットされます。

自然なアウトプットが始まるのは3歳以降と言われています、それまでは可能な限り楽しませてインプットを続けましょう。

『読む』という存在を教える

また、ここが地味に大切なのですが、

日常の中で『読む』というものが存在することを教えてあげましょう。

どんな子も世の中に「読む」という行為があるというのを知るまでは、

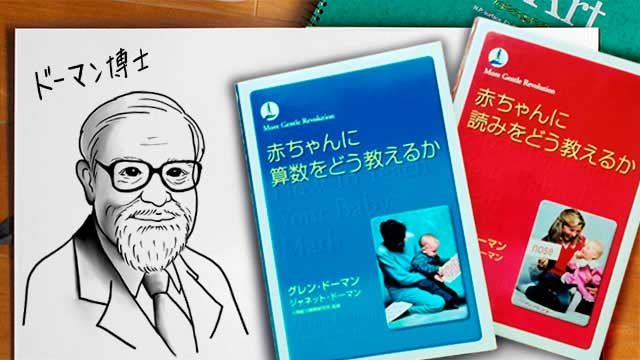

グレン・ドーマン博士

とくに読む事に興味を持ちません。

大人にとってはあまりに当然ですが、

この世に来て数年の幼児はまだ『読む』ことや『文字で伝える』ということの存在を知りません。

まず日常で「読む」という行為があることを教えていきましょう、その存在を知らない限り、興味を示すことはありません。

幼児に読みを教えるにあたり、

おすすめの本があります。

幼児教育研究者のドーマン博士の本▼

ひらがなフラッシュカードのポイント

ひらがなだけでなく、

文字をフラッシュカードにする時のポイントです。

小さい子ほど文字を大きく!

はじめのうちは大きな赤字で書く。

大きさですが、

幼児の目は、小さい文字をうまく捉えれません。

大人の目は、小さくてもピントを合わせて見ることができますが、幼児の目はまだピント調節がうまくできていません。

月齢が小さい子ほど、

形の輪郭もボヤけているので、カルタのような小さなフラッシュカードは不向きです。

さきほど紹介したドーマン博士の本には

文字の大きさはだいたい9cm四方に、

色はわかりやすい赤がおすすめと書いてありました。

これは年齢にあわせて次第に小さく、

色も黒にしていけばOKのようです。

わたしは2歳半からでも、

赤ちゃん仕様で9cm四方の大きな赤文字のフラッシュカードを作りました。

今は3歳で慣れてきたので、

印刷しやすいA5サイズに黒文字にしていますが、やはり小さいうちは大きい赤文字がおすすめです。

ひらがなフラッシュカードは、

あ行からでなくてもランダムでOKです。

興味を示す文字から、

例えば自分の名前などがオススメです。

ここで少し余談ですが、

幼児に読み書きを教えてはいけないという話もありますが、正しくは、幼児に圧力をかけたり強制してはいけない、、です。

幼児にひらがなを教えてはいけない説あり?

そんなことはありません・・・↓

3歳児にひらがなを教えてはいけない?【結論】問題なく読める年齢です

次は②の遊びの中で楽しんで触れさせる。

について具体的に紹介していきます。

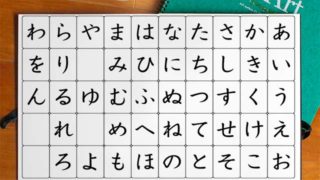

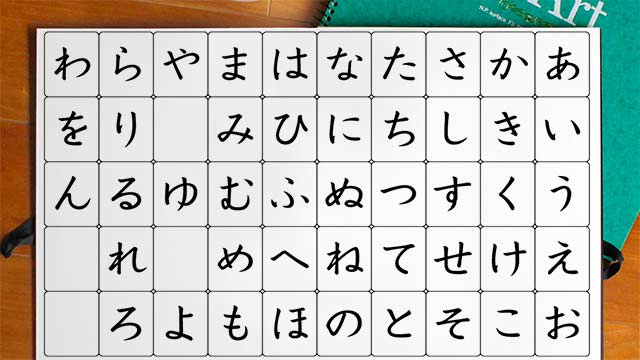

あいうえお表とひらがな積み木で遊んで覚える

フラッシュカードの他に行った取り組みは『あいうえお表』を貼る事と、『ひらがな積み木』での積み木遊びです。

ただ貼っておくだけ、

ただ置いておくだけ!

ですが、

遊びの途中にさりげなく教えれるので、知育玩具は効果的です。

うちの子は「お店やさんごっこ」が大好きだったので、こんな具合に遊んだりしてました。

遊んでる途中で

「ちがう、こっちが【あ】だよ」とか

「これは間違い、ほら見て!」など、覚えさせようとしなくていいです。

目的は『文字に親しむこと』

『この形が【あ】』というインプットです。

親しんで興味をもてば、

自然と覚えていきます。

(でも、煙たがられると逆効果です…)

かわいい絵のひらがな表は知育効果が薄い?

あいうえお表は『文字だけのもの』を基本的におすすめします。

絵と一緒のあいうえお表は文字を覚える目的では、効果が薄いです。

絵と文字は、

脳で認識される場所が違うため混乱します。

そもそも、

あいうえお表に絵がついていると、子供はほぼ絵しか見ないです…。

ひらがなを覚える前、こういう↑ひらがな表で『ら』をゆびさして、これは何て読む?と聞くと、けっこう多くの子が「らいおん!」と言います…。

『ら』をらいおんの『ら』とインプットしてしまうと、「ら」を見てらいおんをイメージするようになり、結果としてひらがなを覚えるのに無駄に時間がかかります。

絵がメインのひらがな表は、

ひらがなを覚える前の子にとって、

ほぼ「絵の表」で、文字を教えたいという目的には不向きです。

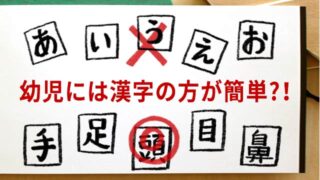

ちなみに幼児は漢字から教えた方が簡単に覚えます。

うちの子も、

ひらがなはゆっくりでしたが漢字は比較的すぐに覚えました。

【幼児も漢字を読める?】平仮名から教えないで!実は順番があります

このあたりは、さきほど紹介した

ドーマン博士の本にも詳しく書いてあるので読んでみてくださいね。

オススメのひらがな積み木・表はこちら↓

《知育効果のあるひらがな積み木》かわいい絵は効果なし?選び方のコツ

次に③自然とアウトプットしだした時、ガッツリ引き出す。

について具体的に紹介していきます。

3歳で突然始まるひらがなのアウトプット

0〜2歳で①②のようにインプットしている子は、アウトプットが始まる3歳ごろにはほとんど覚えています。

でも、子供によっては

なかなか言おうとしません。

なぜ言わないかというと、

気分だったり、わかっててもまだ自信がないからです。

うちの子も

「3歳になったけど、なかなか覚えないなぁ」と思ってました。

3歳の誕生日がすぎても読もうとするのは、いつも見てる自分の名前くらいでした。

しかし、

ふとした時に「ママ、これ『え・ほ・ん』って書いてあるよ〜」と教えてくれたり(すごい、読めてる!)

公園の立て札を見て

「ママ、おばけがでるから帰りましょうって書いてあるよー!」と自分から読みに行ったり、

読めたり読めなかったりですが、

自然にアウトプットするようになりました。

ここで「今、本人が興味もったタイミングだな」と思い、集中的にフラッシュカードで引き出しました。

ひらがなはアプトプットが始まったらカードで一気に覚えた!

3歳でアウトプットが始まってから、

今までが何だったの?というくらいあっという間に覚えました。

自然なアウトプットが始まってからは、

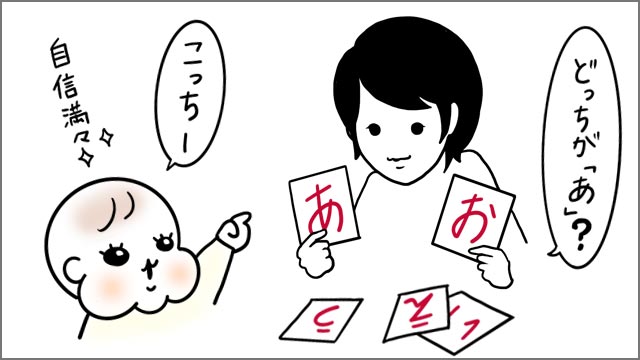

このような感じでひらがなフラッシュカードを使い、一気に引き出しました。

例えば、

「あいうえお」を言って見せたあと、

「どっちが『あ』?」

「かきくけこ」を見せたあと、

「どれが『き』?」

そして「これ何て読む?」

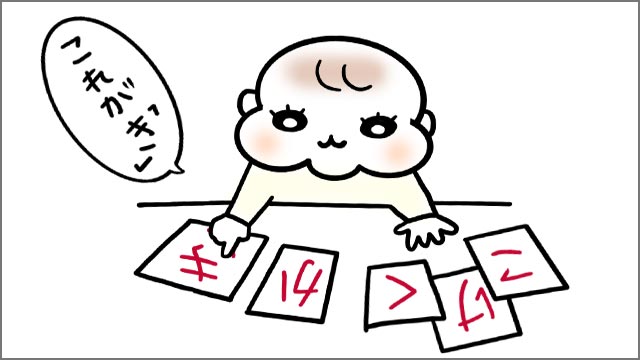

「どっちが『あ』?」と二択の指差し→「どれが『あ』?」と選ばせる→「これ何て読む?」と様子を見ながら質問をレベルアップしていきます。

他にも、ランダムに色々並べて

「好きなのあったらママに教えて〜」

こんな感じで

「確実にできる、わかる」を増やしていきました。

2〜3週間ほど、

1日1回2〜3分くらい、長くて5分です。

この2週間ほどだけ、ほぼ毎日やりましたが、目的は「できる!」という自信をつけさせるために行いました。

自信がつけば、自分から進んで言うようになるので、ほっといても覚えるだろうと思ったのですが、結果すぐにひらがなが読めるようになりました。

自信をつけさせるのが目的なので、

間違えても「違う!」などは言わず(間違いを指摘してると嫌になります..)

堂々と「き」を指差して「さ!」と間違えても、

「そうこれ似てるよね〜、似てるのがわかるんだね!」と基本、肯定してあげてください。

もし可能なら、おじいちゃん、おばあちゃん、先生の前など、親以外の大人にも褒められるとやる気がでますよ^^

なお、

教えているのにさっぱり覚えない!

という場合はこちらをご参考ください▼

3歳・4歳ひらがなを覚えない!幼児の物覚えが悪い原因は?

ひらがなを教える時の注意点

個人的な反省点です。

『っ、ゃ、ゅ、ょ』を教えるのを忘れてた・・・。

積み木になかったんですよね、、

『っ』を説明するのもアリですが、理屈を説明するより、カードなどで見せた方がいいです。

私は忘れてましたが、

これから教えるママさんは、少し早めの段階からインプットしておくことをオススメします!

3歳でひらがなを覚える方法・教え方のまとめ

3歳でひらがなを覚える方法をまとめます。

- 3歳前からフラッシュカードでインプット

- ひらがな積み木などで遊んで親しむ

- 自然なアウトプットが始まったら、自信をつけさせて一気に引き出す。

ご参考になれば幸いです(*^^*)

ひらがなの書く練習についてはこちらをどうぞ▼

ひらがなの『なぞり書き』は不要!なぞり書きよりオススメの練習法

こちらもどうぞ▼

ひらがなを書く練習は何歳から・どうやって?楽しんで書くオススメ練習法