こんにちは、

alpapa(@mamaschool)です。

もう自分でできるのに

「ママ、やって」

保育園では一人でできているのに

「ママやって!!」

こんな時、ママは「自分でできるんだから、自分でやりなさい!」と言いたくなってしまいますよね。

もちろん!だってその方が自立心が育つでしょ?

何でもやってあげたら自立の妨げになるでしょ?

ママとしては「子どものためにも、しっかり自分でできるようになったほうがいいに決まってる!」と思うのはごもっともです。

しかし「自分でできるよ、あなたならできるよ」と促しても、なかなか自発的にするようにならなかったり、ぐずり出して最後にはママがイライラして叱ってしまう!ということはよくありますね。

こんな時、

どのような対応をしてあげると改善につながるのか、子どもの状況別に紹介します。

やってあげると自立心が育たない!は本当?

「ママが靴はかせて!」

「ママやって!」

こんな時、自分でできることなのに、ママがやってあげたら、子どもの自立心が育たなくなるのでは?

育児のゴールは『自立』

ママがやってあげるのが育児ではなく、

ママがいなくても自分でできるように

ママがいなくなっても自分で生きていけるように「自立」させていくことが育児の本質です。

だから、

もちろん自分でやれることは自分でやるべきでしょ!

というのが親心ですよね。

しかし、これは状況やその子によって異なり、

やってあげた方がより自立する場合もあるため、見極めが必要です。

子どもの自立を妨げる場合というのは、

子どもがやろうとしていることや

頼んでもないことまで、親が先回りしてやってしまうこと。

子どもが困らないように、危なくないように、

何でも親が先回りして障害を取り除いてしまうこと。

↑

主にこのような場合、

子どもの学びのチャンスを奪ってしまうため「やってあげると自立を妨げる」と言えます。

もし、親が何でも先回りしてやってしまっている場合は、子どもが自分でやる時間を作ってあげたり、子どもがやろうとしている時は、そっと見守りながら待ってあげてください。

しかしそれ以外の状況ではどうでしょうか?

以下の3つのケースに分けて

おすすめの対応を紹介します▼

①自分でできるのにやらない子

②自分でできるけどまだ難しい子

③苦手だからやりたくない、できない子

①自分でできるのにやらない子の対応

自分で簡単にできるのに「ママ、やって!」

保育園では普通にできているのに「ママがやって〜!」

甘えたい盛りの2〜3歳の子や

下の子が生まれて赤ちゃん返りした4〜6歳の子によくみられることですが、

どうして自分でできるのに

「ママやって!」と言うんだと思いますか?

そりゃ…甘えたいからでしょ..?

その通りです!

では、どんな時に甘えたくなると思いますか?

かまってほしい?寂しい?

愛情確認?あとは、疲れて眠いとかかな。

そうです!

そして、そんな状態の時に「自分でやりなさいよ!」と突き放されたらどうなりますか?

▼

▼

▼

こうなってしまい

「よし、自分でやってみよう!」という気持ちには、そうそうなりません。

また親の方も、

子どもがぐずり倒して「やって!」と叫んだら、この頼み方で願いが叶うと学習してほしくないため、やってあげるわけにはいかなくなりますね。

ぐずり出すと長丁場になるので、こうなる前に対処したいところです。

そもそも

自分ですんなりできることを

わざわざ「ママやって」と甘えてくるのは

・かまってほしい

・安心したい、落ち着きたい

・受け入れてほしい、守ってほしい

・不安、寂しさ、緊張を感じている

・ママとのつながりを感じたい

・コミュニケーションをとりたい

・愛情を確認したい(愛情確認行動)

・精神的に疲れている、眠い、怖い

など、

何かしら解消したいモヤっとした思いが背景にあります。

「自分でやりなさい!」と言う前に

まずはこの気持ちを解消してあげてください。

子どもが自発的にやるようになるのは、その後です。

つまり

うん、いいよ!

ママがやってあげる!大好きよ^^

と、ぎゅ〜っと抱きしめて

ママがやってあげてOKです。

それから

子どもが安心した様子や

落ち着いて満足した様子が感じ取れたら

「次はママにやって見せてくれるかな?」

とか

「明日はママと一緒に半分ずつやってみる?」

など、

ハードルの低いところから

挑戦させてみることがおすすめです◎

1度で次からやるようになる子もいれば

何度もやってあげて充電が必要な子もいます。

どちらの場合でも、

小さな子どもは本来、

「自分でやってみたい!」という気持ちをもっています。

「私が私が!僕が僕が!」と

できもしないことでもやりたがり、ほしがり、知りたがります。

いいよ、やってあげる!

いいよ、大好きよ!

と、受け入れてもらって、隠れた思いが解消することで、

そういった本来の子どもの姿に自然と戻っていきます。

その時に

「よく挑戦したね!」

「一人でできたね〜!」

と、褒めて、認めて、

自分でできることの喜びを感じさせてあげてください。

こういった対応をしていると、

どんどん自立して自分でやる子になっていきます。

「いいよ、大好き!」は魔法の言葉です。

子どもは落ち着くし、安心するし、満足します。

ということで、

①自分でできるのにやらない子へのオススメ対応は▼

いいよ、やってあげる!大好きよ!と受け入れモードで対応し、隠れた思いを解消させてあげる。そうすることで、本来の子どもの姿である「自分でやってみたい!」が発動し、だんだん自分でやるようになる。

ちなみに、

ママが絶対にやってあげない場合、

仕方がなく自分でやるようになったりしますが、同時に、不満な思いを溜め込むことにもなるのであまりおすすめしません。(その場合、別のことで解消させてあげてください)

また、『いいよ!』と、まず受け入れて子どもの成長を促す方法は、キッズコーチングでは「いいよ話法」といい、我慢できない子にも効果があるので試してみてくださいね▼

【待てない子】待てない子が待てる子になるには『いいよ』が効果的

②自分でできるけど、まだ難しい場合

最初から「ママやって」ではなく、

最初に少し自分で(自発的に)やってみて、うまくできず「うあああ〜〜〜できない〜!ママやって〜!!」ということありますよね。

こんな時、ママは「だいじょうぶよ、次はできるよ」「あなたならできるわ!」と励ましたり、なんとか自分で挑戦させようと応援したくなりますよね。

または

「すぐに投げ出すんじゃない!」

「もうちょっと頑張りなさいよ」

と、イラッとしてしまったり、

ガッカリしてしまうママもいると思います。

しかし、

「大丈夫、あなたならできるわ!」

「すぐに諦めずにもうちょっと頑張りなよ」

と、真っ当な言葉をかける前に、やると効果的なことがあります。

もうお気づきかもしれませんが、それは

『まずは、一旦気持ちを受け入れること、共感すること』です。

共感と肯定で

8割型うまくいきます。

「できない!もうやだ!やりたくない!」

と、マイナスな心理状態に陥っている時、いくら「できるよ、やりなよ」と促されても、なかなかやる気にはなりません。

それどころか「できない」と言ってるのに、「いや、あなたはできるでしょ」「がんばればできるよ」と返されると、ママに期待されているようで、余計にプレッシャーになります。

そうなると

もう、ますます失敗できない!

ママの期待を裏切れない!

今度は失敗が怖くて、ママをガッカリさせることが怖くて、やってみたいとは思わなくなります。

こうならないように、

まずは気持ちを受け入れ、共感し、失敗したらどうしようという不安を外してあげてください。

つまり、

そうか〜、そうなのね〜、

いいんだよ〜、失敗しても大丈夫なんだよ〜。

ママもうまくいかない時あったよ、でも大丈夫だったわよ〜。

という具合に、

気持ちを受け入れ共感してあげて「失敗しても大丈夫なんだ」と、本人が感じられるようになると、次回へのやる気が湧いてきます。

打たれ強い子、心が強い子というのは、

・失敗しても大丈夫!

・失敗しても自分は愛される

・どんな自分でも受け入れられる

・失敗してもママはガッカリしない

ということを

心の中で理解している子です。

こういった心の土台ができている子に「次はできるよ、あなたならできるよ」という励ましはOKなのですが、まだこういった経験が少なく「失敗したらどうしよう…」と不安を感じやすい子に「できるよ、やってみなよ!」という声がけはプレッシャーになり、あまり効果的ではありません。

まずは、

やりたくない気持ちを受け入れられ、共感され、失敗しても大丈夫!という経験をしていくことが効果的です。

人の心を育てるって、こういったことの積み重ねですよね。

しかしここで

子どもの「いやだ、やりたくない!」という気持ちを受け入れ「そうなのね、やりたくないのね…」とそれ以上やらせないでばかりいるのも、親的にはモヤモヤしますよね。

やりたくないからといって、

毎回途中で諦めさせていいんだろうか…と。

そんな時は、キリのいいところまで、親が手伝いながら一緒にやってあげて、達成感を持ってやり切った自分として終わり、次へつなげてください。

例えば「靴が履けない!」とぐずっていたら、

靴のマジックテープを止めるところまでは一緒にやってあげて「マジックテープが止められたね、ここまでできたね〜」と、「できた自分」までもっていくよう手助けしてあげてください。

「できない!やりたくない!」という思いを

わかってあげることはよいのですが、毎回途中でやめてしまうことで

・またできなかった

・自分はいつもできない

・ママをがっかりさせたダメな自分

というマイナスな記憶の方を強く残さないよう工夫もしていけるといいですね。

やろうと頑張ってできない場合の禁句はこちらです▼

『できない!』と怒る2歳・3歳の子供に言ってはいけない言葉

③苦手だからやりたくない、できない場合

最後は、そのこと自体が苦手で、

がんばってもうまくできない!という場合です。

例えば、何度言っても

・お片付けできない

・忘れ物が多い

・朝起きれない

・あいさつができない

などなど

こういった場合は、

まずは、できるように色々な工夫をしてみて、それでも無理なら、手伝ってあげることをおすすめします。

なぜなら、その方が

子どもを叱らずに済むからです。

どんな人でも、

苦手なことがあって普通です。

頑張って努力しても、

なかなかうまくならないこともあります。

それは、

大人になっても同じです。

そして、そんな苦手でやりたがらないことを、子どもに無理やりやらせようとすると、どうしても叱ってしまいます。

「やりなさい!」

「なんで一人でできないのよ!」

「またできてないじゃない!」

こんなふうに叱り続けることで、子どもは自分を「できない子」だと思うようになり、自己肯定感も下がり、やる気も失い、親子関係も悪化してしまいます。

子どもを叱り続けることのデメリットは大きく、そうなってしまうくらいなら、もうママさん、パパさん、諦めて笑顔で手伝ってあげてください。

優しくしてもらった子は、優しい子に育ちます。

世の中に出ると、自分にできないところは、助けてもらう力も必要ですし、自分にできて相手にできないところは助けてあげる思いやりも大切です。

そうやって協力し合って、社会は成り立っています。

叱り散らすことにエネルギーを使うくらいなら、こちらの助け合い・思いやりの方を教えてあげましょう!

「すべて自分でやりなさい!」

と厳しくしなくても大丈夫。

苦手なことを一緒にやってくれるという、

親子関係の良さも大切です。

そうしているうちに、

さまざまな能力が育ち、できるようになる子もいます。

できないことを頑張るかわりに、できることを伸ばしてあげましょう(=長所進展法)。

できないことがあっても、将来的に「自分のやりたいことを見つけて、それを叶えるために実行していける」ということができたら、その子は自立して生きていけます。

だから、過度に心配する必要はありません。

ただし!最初から諦めて何でもかんでも手伝えばいいというわけではありません。

まずは「できるようにする」ための工夫が必要ですよ!

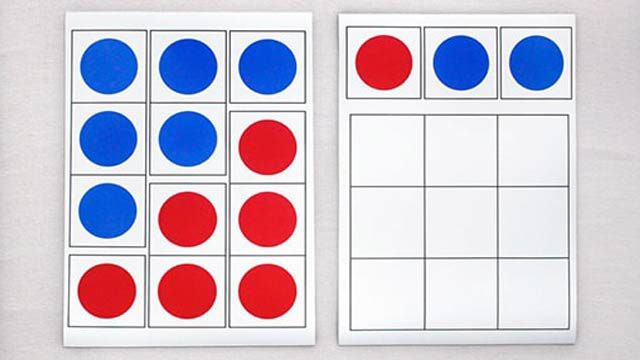

例えば、片付けができない子には、

棚にラベル貼りをして視覚的にわかりやすくしてあげたり、

忘れ物が多い子には、お支度ボードや、忘れ物チェッカーを使ったり、前日に一緒に準備をしてあげるなど、まずは工夫をしてみましょう。

親が工夫をすることで、子どもは「何かあったら僕もパパやママみたいに工夫してみようかな」と思うようになります。

こういった視点が育つだけでも工夫する価値があります。

そして、こういった工夫をしていっても、やっぱり一向にできるようにならない場合は、「この子は今、〇〇が苦手なんだな、パパもママも苦手なことあるし、これは当面手伝ってあげよう」と、割り切ることをおすすめします。

その方が毎日叱り続けるよりマシです。

またこれは

他のことにも当てはまりますが、いかに教育的に良いとされてる方法でも、それをすることで親がイライラして子どもを叱り続けてしまうようなら、しない方がマシです。

何事においても、

まずは親子関係が良好であるということ、

子どもが安心・安全・愛情を感じて過ごせていることが土台です。

この土台なしにしつけをしたり、知識を注いでも、穴の開いた器に知識を流し込むようなもので、ほとんどこぼれ落ちてしまいます。

ご家庭によっては、厳しかったり、甘かったりと方針はさまざまですが、どちらの場合でもお子さん自身が『親から愛されている・大切に思われている・受け入れてもらっている』と感じられるやり方かどうかを目安にしてみてください^^

できるのにやらない子の対応・まとめ

①自分でできるのにやらない子

⇒「いいよ、大好き!」と伝えてやってあげて、やらない背景にある思いを解消してあげる。

②自分でできるけどまだ難しい子

⇒「できない!」とぐずる子は、まずは「失敗しても大丈夫!」という心を育てる。

③苦手だからやりたくない、できない子

⇒できるように親と工夫して、それでもできない場合は、親が手伝ってあげる。

ご参考になれば幸いです^^

最後に、

子育てに奮闘中のパパママへ『挫けない・最強マインドを作る心育て法!』をプレゼントします▼

「0歳からのママスクール」のLINE友達追加で、『挫けない・最強マインドを作る心育て法!』含む「地頭のいい子に育てるコツ7大特典」もついてきますので、ぜひ今日からの育児にご活用ください!