こんにちは、

alpapa(@mamaschool)です。

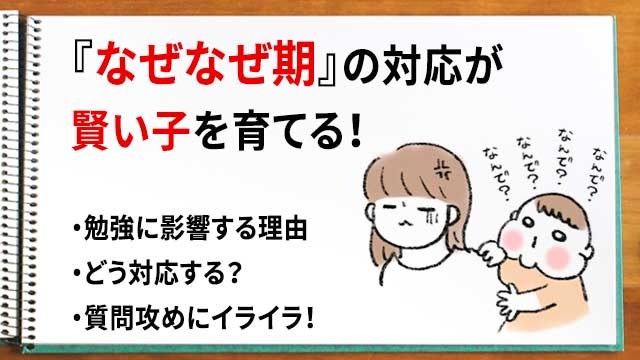

2〜3歳くらいから始まる

「なに?なんで?どうして?」の質問攻め!

心理学では「質問期」といいますが、

通称『なぜなぜ期』と呼ばれています。

この時期、まだこの世に来て数年の幼児は、見るもの、聞くこと、触れること、すべてが興味の対象で、とにかくアレもコレも全部「気になる!知りたい!触ってみたい!やってみたい!」と好奇心に溢れています。

1日中でも「なんで?なんで?」と聞いてくるので、ママは対応が大変かもしれませんが、この時期の対応は、将来のお勉強にも影響してくるので、ないがしろにせず対応してあげてください^^

どうして『なぜなぜ期』の対応が

将来に影響するのか?

どんな対応をしてあげるとよいか?

そして、質問の嵐にうんざりイライラしてしまう場合についても紹介します。

【memo: なになに期・なぜなぜ期の違い】

『なになに期』は、

1〜2歳から始まり「これ何?あれ何?」と物に対して名前を聞く時期。

『なぜなぜ期』は、

2〜3歳から始まり「なんで?どうして?」と、物事に対して理由や目的を聞く時期。

なになに期は、名前を答えるだけなので比較的楽ですね!

目次

なぜなぜ期は賢い子に育つチャンス!

どうしてこんなに1日中「なんで?なんで?」と聞くのかというと、2〜3歳の子どもというのは、歴代の科学者たちを超えるほどの、並外れた好奇心を持っているからです。

歴史上の科学者といえど、

ーグレン・ドーマン博士ー

生後4ヶ月から4歳までの子どもの半分も好奇心を持ち合わせていません。

そしてこれは、

人生最高潮の『学習意欲』でもあります。

この時期の子どもは、

あらゆることを「知りたい!学びたい」という、すさまじい意欲をもっていて、さらにそれは期間限定です。▼

誕生から4歳までの情報吸収能力は比類がなく、

ーグレン・ドーマン博士ー

この時期ほど学習意欲が高くなることはその後ありません。

彼らは今、人生において、

最も「学びたい!」時期であり、

同時に、最も「吸収できる」時期です。

そしてこんな時代はこの後の人生で、もう来ません。

そうとわかれば、

活かしたい時期ですね。

今まさに

「お勉強したくてたまらない!」

という状態なので、その学習意欲を認め、肯定してあげてください。

しかし、もしここで「うるさい!なんでなんで聞かないで!(=勉強するな!)」と対応してしまうと、学びたいという意欲が削がれ、将来は勉強しない子になります。

「なんでだろう?」と疑問をもち、

それについて知ろうとすることは、立派な『お勉強』です。

それを否定してしまうと、子どもは、

「知ろうと(=お勉強)すると怒られる」

「疑問を持つことは悪いことなんだな」

と、どんどん好奇心や学習意欲を封印していってしまいます。

「なんで?どうして?」と四六時中聞かれると「もぅ、うるさーい!」と言いたくなってしまいますが、子どもは今、世の中をお勉強中なので、その学習意欲をないがしろにせず、なぜなぜ期を大切にしてあげてください。

ママが学ぶ意欲を認めてくれた、

一緒に考えてくれた、知るって楽しい!もっと知りたい!という喜び、これが後に「勉強好きな子、探究心がある子、学び好きな賢い子」として伸びていきます。

では実際に、

ママも楽しむために

どんな対応をしてあげればいいか紹介します▼

なぜなぜ期の対応法・どう答えてあげればいい?

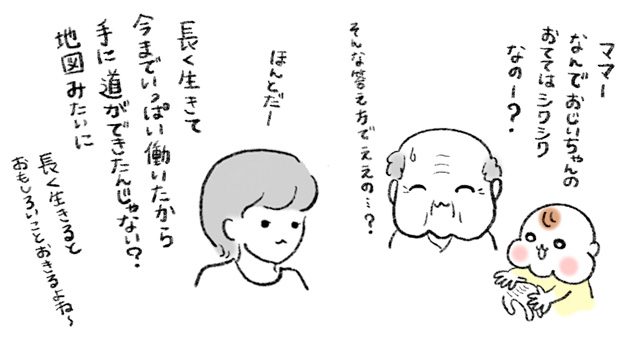

この時期、パパもママも多くの質問を受けると思いますが、必ずしも正解や事実で返さなくてはいけない、というわけではありません。

幼児の「なんで?」に対し、

大人は、「なぜそうなるのか」という

理由、原理、原因、知識などを説明しようとすることが多いのですが

子どもはどちらかというと

「なんのためにこうなってるの?」という目的だったり

「なんでこれがいいの?」「その結果なにがいいの?」というメリットに興味があることが多く、この方向性で答えてあげると、納得してくれやすいです。

例えば、

「なんで新幹線って速いの?」

と聞かれて、エンジンや技術的な仕組みを答えるのもいいのですが

「行きたい所に早く行くためじゃない?」

「行きたいところに早く行けるって嬉しいよね!」

「おかげでおじいちゃんの家に早く着くから、ママは助かってるよ!」

と伝える方が

「そっかーだから新幹線って速いんだ!」

「やっぱり新幹線は速くていいね!」と、満足してくれます。

正しく理由を説明してあげれることも

もちろん素晴らしいのですが、物事を3歳児にもわかりやすく答えるのは難しいので、この方向で答えると、ママも楽で会話も弾むためおすすめです。

正しくなくていい、ママなりの考え方で答えてOK

毎度、正しく理由や知識を説明しようとすると、

なぜなぜ期はけっこう億劫になります。

それより、子どもの学習意欲を遮ってしまわないように気をつけ、話を聞いてあげたり、一緒に考えてあげたり(=探究する)、楽しんだり、ということの方を大切にしてあげましょう。

ですので、正しい理由を説明できなくても、

ママの考え方や感想を自由に伝えてOKです。

子どもの意欲の邪魔しなければ、

ママが会話を楽しんで返せばOKなので、気楽に過ごしていきましょう。

(ただし、ダークな感想はこの年齢では控えるのが無難です)

個人的な経験では、

「だからスゴイよね」

「だから楽しいよね!」

「それって素敵だと思わない?」

というあたりに着地すると話が広がります。

こういった感想メインの返答をしていましたが、小3になる今、ちゃんと学び好きな子に育っているので全然アリだと思います。

また、ママなりの考えで答える場合は

「ママはそう思うよ」という言葉を付け足したり、「〇〇ちゃんはどう思う?」と聞いてみて、ママの意見が全てじゃないということも漂わせておくと◎です▼

多様的・多面的な視点を育てる

まだ客観視ができない子どもは、

自分が楽しいとは相手も楽しい。

自分がこう思うなら=みんなもそう思う。と捉えがちです。

なので、

ママ独自の考えで答える場合も

「ママはそう思うよ」という言葉を付け足したり、「〇〇ちゃんはどう思う?」「パパだったらなんて言うかな?」と会話を広げたりして

ママの意見や見方が全てじゃない、

みんなそれぞれ意見があって、それでいい。

ものごとにはいろいろな側面があって、いろいろな角度から見ることができる。

という多様的・多面的な視点を育ててあげてください。

「いろんな意見があり、いろんな見方がある」

ということを、言葉の上だけでも小さい頃から教えるのはとても重要だと思います。

例えば、大人でも、自分と違う意見や、正反対の意見を言われた時、否定されたように感じてしまい、ショックを受ける人はけっこういます。

頭では「意見の違い」とわかっているのに、

まるで「あなたは間違っています」と非難されたようにグサッと傷ついてしまうんですね。

特に昔の教育では、小学校に入るとみんなが厳しく同じ方向を向かされ、みんなが同じ思いであることが正解かのように教育されてきました。

「正しくありなさい」

「正解でなくてはいけない」

と、縛られすぎていないでしょうか。

でも、現実には違いますよね?

いろんな考え方があって普通。

正解はひとつではないし、

間違えることがあってもいい。

友達と意見が違うことがあっても当然。

違う同士でも仲良くなれるし、だから世界はおもしろい。

こういう前提を持っていると、

友達との意見の違いにショックを受けないし、それが原因で友達を批判したり、ケンカになることはなくなっていくんじゃないかな、と、育児をしていて思いました。

些細なことですが、公園に行く時などでも、

「同じ花でもいろんな色があるよね」とか、「同じ木でもいろんな大きさや形の葉っぱがあるね、人もそうだよね」といった会話を日常でしていってあげるといいと思います。

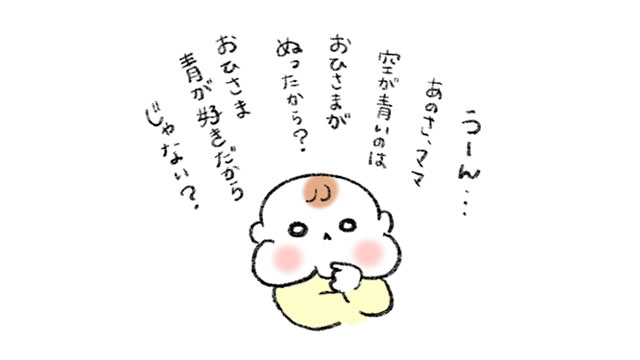

答えずに一緒に調べる・考える

子どもの「なんで?」には全て答えずに、

あえて「どうなんだろう、一緒に調べてみようか?」「ママも知りたいから調べようか」と、図鑑や本などで調べてあげるのも◎です。

スマホで検索するのではなく

わざわざ図鑑を開くことがおすすめなのは、

新しい発見や出会いのチャンスがあるからです。

例えば、「てんとう虫」について知りたいことがあって昆虫の図鑑を開くと、他にもいろんな昆虫が載っていて、自然とそれを目にするので、「あ、この虫は何?」「じゃあこの虫は?」と、次々と興味が広がったりと、新しい出会いのチャンスが多いのです。

スマホやAIで検索すると、ピンポイントの情報が出てきて便利なのですが、この時期は「自分で探す経験」や「世界を広げる」ということも大切なので、本や図鑑の活用はおすすめです。

スマホやAIを活用する場合は

ママが会話で興味を広げてあげたりと工夫してみてくださいね。

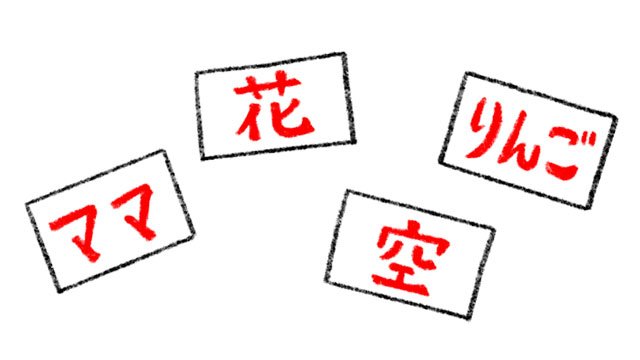

また、こういった、いろんなものに興味を持つ時期に「世の中にはこんなものがあるんだよ」と紹介してあげると、子どもは食いつくように見てくれます。

その紹介方法でおすすめが

「絵カード」などのフラッシュカードです。

この時期の幼児は絵カード大好き!です。

「もっと見る!もっと!」と夢中になって見たがる子がとても多いので、ぜひ活用してみてくださいね。(おすすめカード一覧はこちら)

絵カードは、

販売もされていますが、

子どもの興味に合わせて自作するのもおすすめです。

使い方はいろいろありますが、幼児の能力開発をしているドーマンメソッドでは、絵カードのことを「知識のビッツカード」と呼び、独自の見せ方で子どもの好奇心を広げます。

ご興味のある方はこちらへどうぞ▼

ドーマンメソッドとは、どんな乳幼児教育?内容とメリットを詳しく紹介

ママにもわからん!教えて!も全然アリ

「なんで?なんで?」と聞かれても

ママにもわからないことはあり、

一緒に調べるにしても、時間もエネルギーもない時がありますね。

そんな時は

「へ〜、ママも知りたいから教えて?」

がおすすめです。

ポイントは

「自分で調べなさい!自分で考えなさい!」

ではなく「教えて?」とお願いすることです。

ついでに

「あなた、面白いところに目をつけるわね〜!」

「いろんなことに気がついてスゴイね〜」と、褒めておきましょう。

「それママも気になるわ〜、わかったら教えてね!」とお願いすると

3歳児なりに「こうなんじゃない?」「もしかしたらこうかな?」と自分なりのアイデアを絞り出してきたり、他の大人に聞きまくった集計結果を報告してくれたりします。

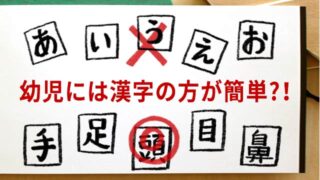

また、『文字カード』などで文字を教えて、

自分で調べられるようにしてあげることがおすすめです。

幼児は、

少し興味を持ちさえすれば、

あっという間に文字を覚えます。

「そんなことできるわけない」と思うかもしれませんが、今の彼らの脳はひらがな48音くらい余裕で覚えます。

教える努力すら必要ありません、

ちょっと興味を持たせて見せるだけで覚えます。

0〜3歳のお子さんがいる方は試しにやってみてください。

試してみたママのほとんどが「本当にすぐ覚えてびっくりした!」と、子どもの情報吸収能力の高さに驚いています。

私もやっていましたが、1日数分の文字遊びをしただけで、1歳代で文字を覚えましたし、2歳前半にはひらがなも全て覚えてしまったので、ご興味のあるママはお試しくださいね。(文字カードの取り組みの体験談はこちら)

ただし、楽しくないと続かないので、あくまで「遊び」の範囲で「親子で楽しむ」方法でやることが大切です!

図鑑に話を戻しますが、

幼児用の図鑑には、「えじてん(絵辞典)」など絵で意味を調べたりするものもあり、幼児用の「はじめて辞書」として本棚に一冊置いていくのもいいですよ!

図鑑も絵辞典も、文字が大きく

振り仮名もふってあるので、4〜5歳には自分で読む子もいます。

うちの子は早めに文字を教えたので、

4歳あたりから一人で絵本や児童書を進んで読み始めました。(4〜5歳におすすめの児童書)

一人で本を読むようになると、

今までは「なんで?どうして?」ばかりだったのが、「ママ、これ知ってる?あのね〜」と得た知識を教えてくれるようになりました。

といっても、

「スイカは野菜だよ!」とか

「鳥は恐竜だったんだよ!」とか

そういった可愛らしいことですが

これに対して大人は

「え、何それ!知らなかったー!」

「そーなの〜?すごーい、教えて教えてー!」とノリよく返答して、得意気に答えさせてあげてください。

子どもは「物知り博士」になった気分で、新しい情報を仕入れてきてはママに教えてくれるようになりますし、何より楽しんで探究心が育っていくのでいいことづくしです。

幼児って、こういうところが可愛いですよね♪

文字を教えることに興味のある方は

こちらも合わせてどうぞ▼

【幼児も漢字を読める?】平仮名から教えないで!実は順番があります

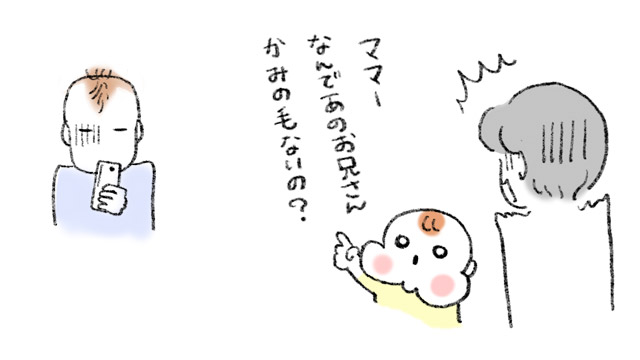

聞かれて困る質問の対処法

世の中に興味を持って質問することは肯定してあげたいですが、状況によっては困る時もあります。

たとえば、

「あの人、なんで髪の毛ないの?」

「なんで〇〇ちゃんは、パパがいないの?」

など、

子どもは純粋に不思議に思ったことを聞いてくるので、そこに悪気はないのですが、質問によっては失礼な発言だったり、人を傷つけてしまうこともあります。

かといって

「そんなこと聞くんじゃない!」と否定したり

「やめなさい!失礼でしょ!」と叱ってしまうと、

子どもは「疑問に思ってはいけなんだ、興味を持つのは悪いことなんだ」と勘違いしてしまったり、逆に、疑問を解消できないままなので、また同じような失礼な質問を繰り返してしまったりします。

こういった時に効果があった対応は、

誰かに対して不思議に思ったことは、その場ではなく、後でママに聞いてね!という伝え方です。

「なんであの人は〇〇なの?」

って、不思議に思うことはいいんだけど、

人には聞かれたくないことも、言いたくないこともあるんだよ。

聞かれて悲しい気持ちになったり、

怒ってしまう人もいる、いろんな人がいるから、人に対して不思議に思うことは、本人がいないところで、後でママに聞いてね!

という伝え方が効果がありました。

子どもの純粋な無礼に困っている場合はお試しください。

というのも、

うちの子が3歳くらいの頃に、

こういったことがありました…▼

電車に乗ってる時

向かい側に座っている男性に向かって

「ねえママー、

なんであのお兄さん髪の毛ないの?」

と、聞いてきたのです…

子どもの声は恐ろしく通るので

一瞬、車内が凍りつきました…

私はとっさに

「い、いろんなヘアスタイルがあってかっこいいよね!!」と返答して別の話題を振りましたが、内心「しまった…!これはいかん…」とドキマギしていました。

しかし、無邪気な3歳児は

「そっかー、お坊さんも髪の毛ないもんねー」「あのお兄さんお坊さんになるのかな」

と、まじまじそのお兄さんを見つめるので、お兄さんが次の駅で降りるまで、ものすごく気まずかったです。

お兄さんが降りたあと、

「あのさ…、誰かに対して不思議に思うことは、今度から、その人に聞こえない所で、聞いてくれる?ほら、人には質問されたくないこともあるからさ、言われたら悲しむ人もいれば、怒る人もいるんだよ!」

「相手のためにも、自分のためにも、

その場じゃなく、あとでママかパパに聞いてね!!」

と、言い聞かせたら

その後は、本人がいる前で(大人が思う失礼な)質問をすることはなくなりました。

何か疑問に思う人とすれ違っても、

その人が通り過ぎたことを確認してから「ねぇママ、さっきの人さ…」と聞くようになってくれましたよ。

不思議に思うことがあっても

それを聞くタイミングと場所、相手を考えよう!

と、わかってくれるまで伝えてあげてください。

最初はわかってくれなくても、後々は本人が考えていかなくてはいけないことなので、伝えるだけでも伝えていってください!

なぜなぜ期の質問攻めにイライラ!どうすればいい?

「なんで?なんで?」と、

度が過ぎたようにしつこくされる場合は、なぜなぜ期の学習意欲というより、甘えたい、かまってほしいだけ、という可能性もあります。

例えば、

もう知っているようなこと

実は興味がなさそうなこと

見ればわかるようなこと、に対し

「なんで?なんで?」としつこく聞いて大人を困らせる場合

それは単に、

もっとコミュニケーションをとってほしい合図であったりします。

「なんで?」と聞けば

とりあえず何か反応がもらえるので、質問をしてきますが、子どもはまだ語彙も少なく、会話力も高くないため、話を広げたりするのは苦手です。

でも、

かまってほしい。

もっと見てほしい。

もっと遊んでほしい。

こんな時、手あたり次第「なんで?なんで?」と話しかけて、一生懸命コミュニケーションをとろうとします。

忙しい大人は、イライラしてしまって

「静かにしてよ!そんなの見ればわかるでしょ!」と突き放してしまうかもしれません。

でも、これは逆効果です。

子どもは

かまってほしい時、注目してほしい時、愛がほしい時、寂しい時、親の気を引きたい時・・・手っ取り早い方法として、イタズラや悪いこと、相手が困ることなど、叱られることをします。

悪いことをすると、

確実に叱られますが、

確実に自分に注目してもらえます。

自分のことを考えてもらえます。

自分に時間を使ってもらえます。

これは子どもにとって、

放って置かれたり、無視されたり、寂しく一人でいるより、だいぶマシなのです。

だから、

嫌がられても叱られても

こうすればかまってもらえると思って

「なんで?なんで?」と、しつこく付きまとってくることがあります。

この場合、子どもが欲しいのは

なんでに対する回答ではなく「愛情」なので、突き放さずに「大好き!」を伝えてあげてください。

欲しいものが与えられて満たされれば、

問題行動は減っていきます。

たとえば質問に対しても

「いろんな事に興味を持つのはいいことだね」と、褒めてあげたり、抱きしめてあげたり、日常でのスキンシップを増やしたり、といった対応をしてあげてください。

【まとめ】なぜなぜ期を楽しみながら賢く育てるコツ

最後にまとめます。

■「なんで?なんで?」は学習意欲なので

突き放さず、意欲だけでも認めてあげましょう。

■正しく答えられなくてもOK、ママの考えや感想で会話を楽しむ。

■「こんないいことがあるよ!」「〜のためになるからじゃない?」

など、目的を伝えると子どもは納得しやすい。

■全てに答えず、一緒に調べたり、自分で考えてもらう。

■人生で一番勉強したい時期なので、絵カードや文字カードなど、知育的な取り組みがおすすめな時期。

■多面的・多様的な視点を育ててあげると◎

■人に対する疑問は、あとでママに聞くよう伝える。

■かまってほしいだけの場合は、回答ではなく「愛情」を!

以上、

なぜなぜ期のおすすめ対応でした。

ご覧くださり

ありがとうございます^^

ママは質問されてばかりだと思いますが、

ママも子どもに、こんなふうに「なんで?」と聞いてみると◎ですね▼

ユダヤ流「自ら勉強する子に育つ質問」

【子供にかける言葉】自分から勉強する子に育つ親の言葉とは?