こんにちは、

alpapa(@mamaschool)です。

「うちの子、早生まれなんです…」

と、周囲との発育の差を心配されるママさんもいますが、

早生まれに何の問題もありません。

もし、仮に何か問題があるとしたら

それは、ママが「早生まれは不利」という前提で育児することが問題です。

親が「この子は早生まれだから〇〇できない」と心配して育てていれば、その思い込み通りに育ってしまいます。

親の心配はイコール「呪い」と言われています。

そして、

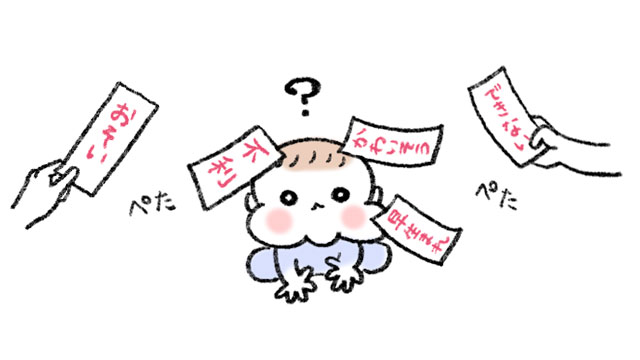

そのママたちの心配(呪い)の結果が、統計として

・早生まれは偏差値が低い

・早生まれは自己肯定感が低い

と、いったデータとして出てきていますが

そりゃ周囲から「できない」「〜だからできない」と言われて育ったら、偏差値も自己肯定感も下がって普通なんじゃないでしょうか…

それより、せっかく自分のところに来てくれた大事な命なので、その生まれ月のメリットを活かして育ててあげましょう^^

それでは

早生まれの子のママを全力で応援しますので、ぜひ最後までご覧ください。

【早生まれと遅生まれの違いMEMO】

早生まれ:1月1日〜4月1日月生まれ

遅生まれ:4月2日〜12月31日生まれ

目次

「早生まれは不利」なんてことはない!

世間では「早生まれは不利」という風潮が以前からありますが、具体的に何が「不利」なのでしょうか?

不利と言われる理由と、実はそんなことないよ!という現状の両方を紹介します。

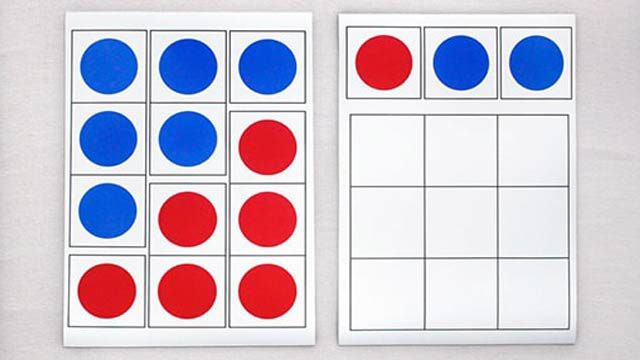

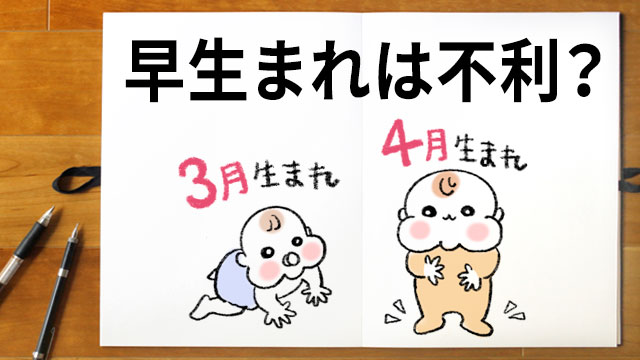

例えば、4月生まれ(遅生まれ)と3月生まれ(早生まれ)の子では、同じ学年でも約1年の歳の差があります。

そのため、

4月始まりの保育園の1歳クラスに入園すると、

4月生まれの子はもうすぐ2歳になるので走り回っていますが、3月生まれの子はやっと1歳になったばかりで、まだハイハイしている子もいる、という状況です。

当然ながら、

できることに違いがあります。

0〜3歳の子どもは、

数ヶ月違えば別の生き物かのように急ピッチで成長しています。

1年も歳の差があれば、体力、運動能力、コミュニケーション能力などの非認知能力に違いがあるのは至って普通で、3月生まれだからといって劣っているわけではありません。

また、最近の研究結果では、「生まれ月が大人になってからも影響する」という報告がされており、例えば4月生まれと3月生まれを比較すると

・高校の時点での偏差値が4.5違う

・30〜34歳での所得が4%低くなる

という結果が出ていますが…

これは

「早生まれ」であることが大人になっても影響するのではなく、「早生まれというレッテルを、幼児期に貼られたこと」が生涯にかけて影響している、と言えます。

まず冒頭でもお伝えしたように

親が「早生まれは損」「早生まれだからついていくのが大変」と思って(言って)育てると、その通りになります。

なぜなら、

6歳以下の幼児期の子どもというのは

簡単に言うと、暗示にかかりやすい洗脳状態だからです。

親や保育士さんから言われたことは、そのまま受け入れます。

早生まれに限らずですが、

例えば、「あなたは人見知りね」「すぐ怒る子ね」「体が弱くて心配だわ」など、幼児期にネガティブなレッテルを貼り付けられると、子どもはそれが自分のアイデンティティだと勘違いし、そのまま成長します。(詳しくはこちら)

幼児期(0〜6歳)=人生の土台づくりの時期

のため、幼児期に親や環境や経験から刷り込まれた情報は、大人になっても影響してくるのです。

故に、

早生まれが問題なのではなく、0〜6歳の刷り込みの時代に周りの大人が「あなたは早生まれだから…」とネガティブなレッテルを貼ったり、周囲と比べたり、劣等感を覚えさせることが問題なのです。

これとは逆に、

4月〜6月生まれの子には「リーダーシップを発揮する子、運動神経がよく、学力も高い子が多い」と言われている理由も同じです。

クラスの中でも約1歳年上の彼らは、

体も成長していて、できることも多いです。

すると「よくできたね」「かけっこが速いね!」など褒められることが多いので、「あれ、僕ってスゴイかも!できる子なんだ」と自信がつき、自己肯定感も上がります。

子どもにとっては、

「できること=楽しいこと」なので、

楽しくて褒められることはどんどん挑戦して行うようになります。

人生で最も伸びる時期に、この好循環が巡ってくると、当然ながら目覚ましく伸び、そしてこれが人生の土台となり、生涯に影響します。(⇒結果、4月生まれは有利と言われる)

さらに、子どもというのは

前頭葉がピークに発達しだす小3ごろまでは「メタ認知」が苦手で、自分で自分のことをよくわかっていません。

つまり、自分がどんな性格で、何が得意で、どんな能力があり、何を考え感じているか、など、よく把握していないまま生きています。

なので、周囲の大人から「あなたは〇〇ね」と言われたこと=そのまま『それが自分だ』と思い込んで成長していきます。

実際にはどうであれ

「できる」と言われれば、できる子に育ち

「できない」と言われれば、できない子に育っていくのです。

早生まれ、遅生まれの問題ではなく

だたこれだけなんです。

そうとわかれば、

これからはどんどん

良い言葉を送ってあげてくださいね。

早生まれの子のママさんは、高確率で

「うちこの子は早生まれだから、まだ〜できなくて」と心配していますが、この口癖は「できない洗脳」になってしまうので、ご注意ください。

早生まれを気にせず

幼児期を楽しく過ごせば解決です!

そして実際に

幼児期の生活の中で、早生まれであることが不利になる場面はほぼありません。

幼児期の家庭外での生活というと

・保育園

・幼稚園

・小学校受験

などがありますが、

これらにおいて、

早生まれが不利にならない理由を紹介します▼

「早生まれ」は保育園生活で不利?

早生まれの子が保育園生活において「不利」なことがあるのでしょうか?

例えば、保育園の1歳クラスに入園した場合

4月にスタートした時点で、4月生まれの子はもう2歳、一方、3月生まれの子はやっと1歳になったところです。

同じクラス内に、走っている子・よちよち歩きの子・ハイハイの子、という発育段階が異なる子たちが混ざっている状態ですが、こういったことは、0歳から預かり対応をしている保育園・保育士なら、当然承知の上で、毎年恒例の光景です。

もちろん保育園の0〜2歳クラスでは

3月生まれを4月生まれに合わせて同じペースで行動させるなんてことは絶対ないです。

だって無理ですから!

ハイハイの子に「ここは1歳クラスだから全員で歩こうね♪」なんて無茶をさせるわけないのでご安心ください。

お散歩に連れていくにしても、

しっかり歩ける子だけ歩かせ、他の子たちはバギーに乗せ、おんぶし、歩行ペースもゆっくり慣らしていき、保育士さんたちも「よくできたね^^」と一つ一つの成長を認めてくれます。

私の経験や保育士さんの話では、

どちらかというと早生まれの子にペースを合わせている園の方が多いように感じました。

つまり、4月生まれの子はもう走り回れるのに、全体の歩行が安定するまでは、お散歩は近距離で済ませていたりと、保育園では決して無理はさせません。

むしろ遅生まれの子のママは「これじゃ運動不足になる〜」と感じることがあるかもしれません。私の時も、もっと歩かせてほしかったです。保育園帰りに体力有り余って困る!

スタッフが多い園や、運動に力を入れている園は、グループ分けしてお散歩に連れて行ったりしますが、そうでなければ、むしろ4月生まれの子の方が物足りなさを感じることが多いかもしれません。

何はともあれ、

早生まれの子が保育園で不憫な思いをすることはないです。

本人は何も困っていないので

くれぐれも「うちの子早生まれだから、まだみんなと歩けなくて..」という言葉を浴びさせないようにご注意ください。

ただし、

一点だけ問題があるとしたら、

これです

↓

ママの保活…

保育園激戦エリアに限っては、

「早生まれは保活が大変」ということは確かにあります。

保育園の入所申込みは10月〜11月、早生まれの子はまだ生まれていないので、0歳から職場復帰を考えているママは、空き枠を狙い途中入園を申し込むか、または翌年に激戦の1歳枠で保活しなければいけません。

しかし、これはあくまで「激戦区に住んでるワーママ」の事情であり、激戦区外に住んでいたり、幼稚園からの入園を考えているなら、何月生まれでも問題ありません。

「早生まれ」は幼稚園生活で不利?

では次に、「幼稚園(満3歳〜)」から預ける場合に、早生まれは不利になるか?

いいえ、なりません!

幼稚園から預けるなら、

早生まれの子には有利な点があります。

それは、

「早い段階で、良い脳刺激が得られる」ことです。

人の脳は

3歳までに約80%ができあがり、

年齢が低いほど、脳の情報吸収能力は高いです。

幼稚園がスタートする頃、

4月生まれの子は、もうすぐ4歳になり、脳も8割方できあがってきている頃ですが、3歳になりたての3月生まれの子は、まだまだこれから約1年近くスポンジのように情報を吸収します。

幼稚園生活では、

音楽、スポーツ、工作など、

家ではなかなかできない豊富な取り組みをしてくれるので、

この時期の脳には

非常に良い刺激となります。

また、ママにとっても利点があり

働いていない専業主婦のママでも、約3年で子どもを預けられることになるので、早くに自分の時間が持てるというのはラッキーですね!

でも、4月生まれで丸ごと4年間べったり過ごすのも幸せですよね!どちらにもメリットがあります♪

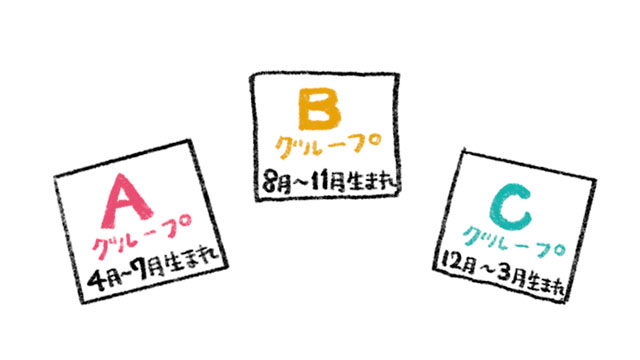

早生まれは受験には不利?

小学校受験を考えるなら、

確かに約1歳の違いがある中で、同じ試験内容を受けることは不利に思えます。

しかし、実際には

早生まれが不利にならないよう、

生まれ月によって試験の内容を変える『月齢考慮』を取り入れている小学校も多く、有名どころでは、青山学院、早稲田実業、慶應、学習院、など首都圏内では約6〜7割の私立小で取り入れられています。

例えば、3月生まれのグループ・4月生まれのグループと、テストの難易度を分ける学校もあれば、試験の時点では区別せず、選考の段階で月齢を考慮して合否を判断する学校もあったりと様々です。

お受験人気ランキングの上位20校のほとんどが「月齢考慮あり」としていて、国立でも筑波・お茶の水は月齢考慮を取り入れています。

年度によっても変わるので、

受ける場合は必ずチェックしてくださいね!

ちなみに、

某有名校をお受験したママさんの話によると

ある年の4月生まれのテストは、3月生まれのテストよりかなり難しく感じたらしく「これじゃあ4月生まれの方が大変だわ!」と言っていました💧

受ける学校や年度次第ですが、それなりに多くの小学校が『月齢考慮あり』なので、早生まれだからといって心配しなくても良さそうです。

早生まれをどうしてもデメリットに感じてしまう人へ

大丈夫だと言われても

どうしても1年の開きが気になってしまう!

親が気にしなくても、

先生や周囲の大人から比べられて

本人が劣等感を感じてしまうこともあるんじゃないの?

と、心配してしまう場合は

早くから「運動能力」や「学習能力」を遊びの中で鍛えてあげると◎です。

0〜3歳は人生で最も伸びる時期なので

この時期にどんな経験をして遊び、どんな脳刺激を得るかは、将来にも大きく影響します。

いろいろな脳刺激がありますが、

幼児の能力開発、そして親が家庭で取り組めるものとしておすすめなのは「ドーマンメソッド」です。

私もやってみましたが、

1日5分程度の遊びで、0歳でぶら下がりができるようになったり、1歳代で文字も覚えてしまったので、このドーマンメソッドの遊びをしていたら、4月生まれと3月生まれの開きなどは気にならなくなると思います。

ドーマンメソッドのように

幼児期の取り組みは、開花する時期に個人差がありますが、やっておけばいつかは芽が出るので、ご興味のあるママはこちらもご覧ください▼

こういった取り組みの効果を出すには『楽しんで行うこと』が大切です!

早生まれのメリット・遅生まれのメリットを活かそう!

何月に生まれたとしても。

生まれ月のメリットを活かして育ててあげましょう!

1〜3月の早生まれの子は、

同じクラスにおいて、4月生まれの子より、1年も早く良い脳刺激を受けられることになります。

個人差はあれど、

脳の情報吸収能力は若いほど高いので、

同じ取り組みをしても、早生まれの子の方がより深く、多くを吸収する傾向にあります。

芽が出るまでにはタイムラグがありますが、幼児期は豊かな土壌を耕していると思って、その子のペースで成長を喜んであげてください。

一方、4月生まれなど遅生まれの子は、クラスではダントツで体格も大きく、運動能力も高く、お話も上手だと思います。

「よくできたね」「すばらしいわ」と、

認めて、褒めて、幼児期に揺るぎない自信を育ててあげてください。

「1年早いんだから、できて当たり前」

なんて言ったり思ったりしなくていいです。

生まれ月の利点を生かし、他の子達を引っ張ってくれるようなリーダーシップを発揮させてあげましょう^^その方がクラス全体も伸びます!

ちなみに、4月〜6月生まれは、経営者などリーダーやスポーツ選手が多いと言われていますが、1月〜3月の早生まれは、作家や芸術家、ミュージシャンなどクリエイティブな職業につく人が多いというデータがあります。

早い段階での脳刺激が、感性の発達を促し、

感受性豊かに育つ子が多いのかもしれません。

また、周囲との違いや遅れを感じて育ったことが転じて、内面的な世界を見つめるきっかけになったり、自分の内面を理解してもらいたいという気持ちから、自己表現や創造的な方向へ向かったとも言えます。

何月に生まれても、成長の過程でいろいろなことがありますが、それらを生かす方向へ持っていけるよう、親はサポートしてあげたいですね。

早生まれの作家や芸術家には誰がいるだろう?と調べてみたら多すぎた!ので、一部をご紹介します↓気になる方はまた検索してみてくださいね。

【早生まれの作家・芸術家】

芥川龍之介(3月1日)、森鴎外(2月17日)、石川啄木(2月20日)、志賀直哉(2月20日)、夏目漱石(2月7日)、島崎藤村(3月25日)、黒澤明(3月23日)、坂本龍一(1月17日)、村上春樹(1月12日)、草間彌生(3月22日)、宮崎駿(1月5日)、オノ・ヨーコ(2月18日)、北野武(1月18日)、村上隆(2月1日)、その他、芥川賞選考委員の約9割が早生まれ

【結論】「早生まれは不利」という思い込みが不利

最後にまとめると、

■「早生まれが不利」は、

親の心配が形になっただけの思い込みが原因です。

■親や周囲の大人の言葉によって本人が

「自分は皆よりできない」と感じさせてしまわないよう注意が必要です。

■人生の土台ができる幼児期の実生活で、

早生まれが原因で不利になる場面はほとんどありません。

幼児期(0〜6歳)に「早生まれは不利」というレッテルを貼って育てると、そのレッテルは生涯にかけて影響するため、何月に生まれても、親は周りと比べずその子の今を認め、一つ一つの成長を喜んで育ててあげましょう^^

最後に、幼児期というのは、人生を左右すると言われる「非認知能力」の基礎ができる重要な時期です。

そこで、非認知能力の中でも重要な『自己肯定感』を爆上げする方法をプレゼントします▼

「0歳からのママスクール」のLINE友達追加で、『自己肯定感・爆上げポイント』を含む「賢い子に育てるコツ7大特典」がもらえるので、ぜひ受け取ってみてくださいね▼