こんにちは、

alpapa(@mamaschool)です。

今回は、『産後のガルガル期』について

パパたちに伝えたいことを書きます。

出産は、母体に全治1〜2ヶ月を要する大事故と同等のダメージを与えるうえに、精神状態も非常に不安定になります。

それだけでも大変な状態なのですが、問題はこの身体と精神の状態で、これから2時間おきに泣く小さな命を育てていかなければならないということです。

産後に豹変した妻を見て、戸惑っている方もいるかもしれませんが、身体が回復するまで戸惑っているのは妻も同じです。

どうか温かい目でサポートしてあげてください。

そして、母体がこのような状態の時に、父親が知っておくべきこと、やってあげると良いこと、さらに父親が育児に参加することで子どもに与える良い影響について紹介します。

後半で、父親による育児のメリットや、パパにしかできない取り組みも紹介します!

目次

産後のガルガル期とは

『ガルガル期』とは、簡単に説明すると

産後のホルモンバランスの乱れによって精神が不安定になり、イライラを抑えられなくなったり、攻撃的になる時期のことをいいます。

少し詳しく説明すると、

この攻撃性は、出産時に大量に分泌される「オキシトシン」というホルモンの影響です。

オキシトシンは、子宮の収縮を促すホルモンで、陣痛を引き起こし、赤ちゃんを外に押し出す役割があります。(陣痛促進剤にも使われます)

出産後は母乳の分泌を促し、母親が赤ちゃんを抱くとさらに分泌され、「愛情」や「絆」を深める役割もあるため、別名「幸せホルモン」とも呼ばれているのですが、このホルモンには同時に「大切なものを守る」という野生的な側面があります。

そのため、出産後の母親は子どもを守るために、ほんの些細なことにも敏感になり、気が立ってイライラしやすく、少しでも我が子に危険を感じようものなら「敵」とみなされ、攻撃的になります。

ある意味、動物としては優れた反応ですね。

そして残念ながら、夫も「敵」とみなされる場合があるため、この時期の妻への対応には注意が必要です。

ガルガル期のブチギレエピソード

ガルガル期は、ママ自身も感情をコントロールできないため、本当に些細なことが引き金で攻撃的になる時期です。

私も思い出してみると、

とても小さいことでイライラしていたように思います。

例えば

外から帰ってきた旦那が、手を洗わず、着替えもせず、赤ちゃんを抱っこしようとでもしたら「そんな汚い状態で私の子に触らないで!」と激怒。

旦那が、哺乳瓶を消毒してくれたり、協力的になってくれているのに「汚れがとれてない!雑菌が繁殖したらどうすんのよ!」と激怒。

赤ちゃんがスヤスヤ寝ている時、心配で何度も呼吸を確認しに行く私に対し「そんなに心配しなくて大丈夫だよ^^俺もいるし」と優しく安心させようとしてくれた旦那に対し「万が一何かあったらどうすんのよ!」と激怒。

など、旦那は理不尽な理由でよく怒られていました。

パパかわいそう…。

しかし、

この程度で済んでいるのはまだユルい方で、

ガルガル中のママたちの中には、

・旦那が子どもの名前呼ぶだけでイラっ!

・「パパに似てるね」と言われてムカっ!

・どうしようもなく旦那にイライラし着信拒否!

という方もいました。

また、周囲からの「こうしてあげた方がいいんじゃない?」のような育て方に関して口を出された時にプッチーン!というママも意外と多かったです。

産後に母親がガルガルするというのは

もはやどうしようもない自然の現象なのかもしれません..。

振り返ってみると、我ながら謎で

子どもが生まれたことで、普段は存在しない神経スイッチが大量に生成されたような、「なんであんなにイライラしてたんだろう?」という感じです。

ちなみに、野生動物にも似たような反応が見られます。

出産後の母グマ、母ゾウ、ウマなど、多くの哺乳類の母も、子を守るため獰猛になります。

そんなガルガル期ですが、

これは子どもの生存率を引き上げるための「母性行動」の一部のため、異常な反応ではありません。

難しいですよね〜、母が穏やかな方が子どもの心が安定するのに、生存のために獰猛になる反応が本能として残ってるんですから。

ガルガル期はいつまで続くの?

個人差があるため決まった期間はありませんが、

一般的に産後1〜3ヶ月、長めで6ヶ月ほどで徐々に落ち着いていく人が多いです。

またこういった精神不安や攻撃性は、初めて子どもを持つ親に特に出やすいとされていて、2人目以降はガルガル期がない場合や、あったとしても軽度になるケースが多いです。

そういえば、私も2人目のときはガルガル期なかったです。

身体の回復と共に自然と治っていくものですが、万が一、精神状態が悪化して「産後うつ」の症状が見られる場合は、なるべく早く専門家に相談しましょう。

ガルガル期も「産後うつ」の一種とされていますが、ガルガル期は攻撃的になる特徴がある一方、産後うつは気分の落ち込みが主症状です。

「産後うつ」が重症化すると、数年にわたり長引く可能性があるため放置しないことが大切です。

産後のガルガル期に旦那がしてあげるといいこと

産後の不安定な状態の時、

パパがしてあげれることとは?

冒頭でもお伝えしましたが、

産後の身体は、全治1〜2ヶ月の大事故と同等のダメージを受けています。

まだまだ身体は回復途中です。

起き上がるだけでも骨盤に痛みが走り、会陰切開の傷も痛みます。

パパも慣れない育児とママの変化に戸惑っている最中かもしれませんが、この時期にこそ知っておくと良いこと、してあげると助けになることを紹介します▼

・産後は「感情」が激しくなる

・とにかく「寝ること」が効果的

・授乳以外の育児はパパでもできる

・女性の脳は共感されると落ち着く

・産後は「妻のメンタルケア期間」と割り切る

・パパも産後うつになることがある

産後は「感情」が激しくなる

ガルガル期に限らず、産後〜授乳期にかけてホルモンの変化が大きく、この間女性は、あらゆる感情の揺れが激しくなります。

さっきまで赤ちゃんを抱いて幸せそうだったのに、些細なことで涙が止まらなくなったり、瞬間湯沸かし器のように怒ったり、ということが普通に起こる。

そしてこれは、悪化しなければ自然と落ち着いていく。

ということを知っておいてください。

とにかく「寝ること」が効果的

身体の回復とホルモンバランスの安定には、

なんといっても「睡眠」が効きます。

産後は実家に頼ったり、家事代行サービスを活用したり、とにかく母体を休ませてあげてください。

身体の痛みも落ち着いたし、動けるからといって無理をすると、身体は大丈夫でも精神的にガタがくる場合があるので、産後は無理禁物です。

また、ママを少しでも休ませるためにも、

パパは妊娠中から家事ができるようになっておくと◎です。

もしパパが戦力外な状態で育休をとり、

家でゴロゴロしていたとしたら、ママの負担は爆発的に増えます。

ただでさえ赤ちゃんのお世話が忙しいのに、

産んでもない長男(旦那)の面倒まで見てられません!

また、睡眠以外にも「適度なエクササイズ」で産後うつが抑えられるというデータもあるので、もし産後に体が動くようなら家事や水仕事ではなく、骨盤戻しのストレッチや、産後ヨガなどをお勧めします。

授乳以外の育児はパパでもできる

赤ちゃんは誰しも

「ママがいい!」というわけではありません。

また、

育児はママの方が得意

というのも思い込みです。

そして

授乳以外の育児はすべてパパでもできる。

ということを知っておいてください。

「ママにしかできない」

「ママじゃないと寝ない」

「ママの方がいいに決まってる」

というわけではありません。

中には

「パパがいい!」

「ママよりパパ!」

「パパじゃなきゃ泣き止まない!」

という子もいて、うちの子の場合はまさしく「パパがいい!」タイプでした。

うちの子は、

絶賛ママよりパパ派で

オムツもミルクも抱っこも「パパがいい!」

夜泣きした時は「パパじゃないと泣き止まない!」という強烈なパパっ子でした。

助産師さんや教育者の方々いわく

・その子の気質

・ママだと甘え泣きする

・パパの抱っこの方が安定して心地良い

・ママの精神不安が伝わり余計に泣く

・ママだと母乳のにおいがするので余計に泣く

など、

いろいろ説があり、実際にどれが原因なのかはわかりませんが、確実に「パパがいい!」

というタイプの赤ちゃんが一定数いることは事実です。

私の知る限るでは、10人中2人くらいはパパ派、その他はママ派かどちらでもOKタイプでした。

多くの場合、どちらでもOKタイプです。

なんとなくですが、ママよりパパがいい赤ちゃんは

パパの抱っこの方が安定して心地良い、ママの精神不安が伝わり余計に泣く、あたりが有力かなと思います。(+パパの胎教の効果も)

確かに、ガッチリ安定したパパの抱っこは、産後の弱ったママの抱っこより心地いいかもしれませんし、親の精神状態は伝わるものなので、パパの方がいいという赤ちゃんがいても不思議ではありません。

ちなみに2人目は「ママがいい!」タイプです。

私にガルガル期がなく落ち着いていたからかも?

なにはともあれ、

育児はママにしかできない!は大嘘。

授乳以外の育児はパパでもできます。

女性の脳は共感されると落ち着く

女性の脳は共感されることで

落ち着き、安心し、満足し、喜ぶという特徴があるため、産後のメンタルケアにはぜひ「共感」を活用して、円満な夫婦生活を送ってください。

男性的には「わかってほしいとか正直めんどくさい…」と思うかもしれませんが、これは女性の脳のデフォルトのようなもので、そう簡単には変わりません。

古来、女性は集団の中で子育てをしてきました、協力し合い、情報交換し、知恵を共有し、子どもを守り種族の生存率を上げてきたのです。

つまり女性にとって、

共感は生存のために必要だったのです。

共感は生存を意味し、孤立は死を意味するため、女性の脳は共感されれば安心し、逆に共感されないと危険やストレスを感じます。

一方、狩りに出ていた男性は、一つの目標(獲物)に対して効率よく行動し、目的を達成しなければ生きていけませんでした。

成功率をあげるため、何か問題があればすぐに見つけ出し、一点集中して解決することで、命を守ってきたのが男性脳です。

そのため大切な妻や娘が困っていると、良かれと思って「ここが問題だよ」「こうした方がいいよ」など解決策をもって助けようとするのですが…

これをすると、たいていの場合は

「私が悪いってこと?!そんな言い方ないでしょ!」「パパってほんと感じ悪い!」と、ケンカの原因になります。

そのコミュニケーションの中で、

妻も娘も解決策なんか求めてないのです。

「そんなこと言ってもしかたないよ」

とかもマジでいらん…。

「だったら最初から相談するなよ!」と思うかもしれませんが、そもそも「わかってもらって安心したい」と脳が欲して始めた会話に対し、ダメ出しで返されたら、女性脳、特に産後の妻にとってはブチギレ案件です。

女性脳にとっての会話は、思いを共感してもらい、つながりや安心感を得るための行為なので、わかってくれない・安心させてくれない夫の返しは「宣戦布告」のようなもの。

産後クライシスが終わってからも、

妻が家庭でピリピリしている場合は「共感不足」を疑ってみてください。

ただ「うんうん、そうだよね、それわかるよ〜」などテキトーな共感の一言を添えるだけで夫婦喧嘩に発展せずに済むので、ぜひ「共感」を活用していただきたい!

夫からは、的確なアドバイスより適当な共感の方が癒やされます。

産後は「妻のメンタルケア期間」と割り切る

パパにしかできない最大の役目はママのケアです。

家事や育児を手伝うこともとても助かりますが、まずは何より感情に寄り添って接してあげることが、一番の産後ケアになります。

この時期は『妻のメンタルケア期間』と割り切って、いつもより寛大な対応をしてあげてください。

産後に限っては、そこにいるのはいつもの妻ではなく、気が立っている子連れの獣、くらいに思っておくと、多少の理不尽なガルガル言動にも動じなくなります。

この時期をうまく乗り越えることにより、夫婦のパートナーシップも深まり、その後の家族の絆も強くなります。

ケアと言っても何をしてあげていいかわからない場合、具体的におすすめなのは「感情を大切にしてあげる・わかってあげる」ということです。

例えば、

・話はただ共感して聞いてあげる

・感情を逆撫でしない

・安心して頼れる環境を作る

ということをしてあげてください。

子どもを迎えることは、夫婦関係の転換期であり、人生においてとてつもなく重要なことなので、赤ちゃんが生まれたら育児と同時に育自スタートです。

産後は、妻のメンタルケア期間!と割り切って過ごす方が無難です。

パパも産後うつになることがある

あまり知られていませんでしたが、

パパも産後うつになることがあるので、くれぐれも頑張りすぎには注意です。

ママが産後の精神不安定に陥るのは、ホルモンバランスの影響ですが、パパは社会的・環境的な要因が大きいとされています。

育児が大変なのはパパも同じ!

・急に変わってしまった生活リズム

・夜泣きによる慢性的な睡眠不足

・思い通りにいかない育児へのストレス

・産後に豹変した妻への戸惑い

・長期間仕事を休むことへの不安

これらの積み重ねにより、心が疲弊してしまい、うつ状態となるパパが10人に1人の割合で出ています。

ママの身体が回復した後はパパに頼りすぎず、お互いを気遣いながら夫婦で協力して育児をしていくことが大切です。

パパへの感謝も忘れずに!

また、悩んだ時や休みたい時は、「無料の相談窓口」「一時預かり」などを活用して、一人で溜め込まないようにしましょう。

父親の育児参加のメリット

最近ではパパの育児参加がごく自然なこととして社会に浸透してきましたが、パパが積極的に育児に関わることで、どのようなメリットがあるのでしょうか?

実際の調査結果からみた

「パパの育児参加のメリット」はこちらです▼

・夜泣きが減る

・子どもの言語能力が上がる

・育児の質と社会性が上がる

・長期的に精神状態が安定

・出生率が上がる

それでは詳しく紹介していきます。

夜泣きが減る

朗報!

パパが積極的に育児に関わることで、

「夜泣きが減る」という調査結果があります。

育児において、パパは

遊び担当・体を動かすこと担当!

となることは多いですが、パパが育児に関わるほど、子どもの夜泣きが減るようです。

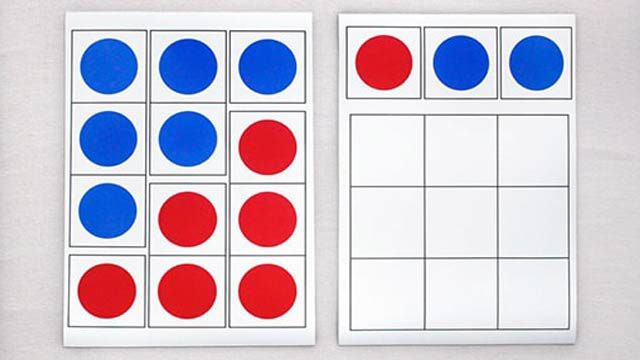

とある研究チームが、第1子を出産した56組のカップルに対し、生後1ヶ月と6ヶ月の時点で日々の動きと睡眠の様子を記録したところ、以下のようなことがわかりました▼

その結果わかったのは、父親よりも母親の方が夜昼ともに子供の世話をするが、父親が子育て全般により多く関わるほど、乳児の夜間覚醒が少なくなることだった。

父親の科学―見直される男親の子育て /ポール・レイバーン(著)

確かにパパっ子の上の子は夜泣き少なめでした。

個人差もありますが、データとして面白い結果ですね。

子どもの言語能力が上がる

衝撃!子どもの言語能力と父親の関係について紹介します。

多くの調査において、

子どもの言語能力の発達に大きく影響を与えるのは『父親』という結果が出ています。

これについて有名な研究は、アメリカのノースカロライナ大学の研究結果で、父親が積極的に子どもとコミュニケーショを取ったり、読みきかせをしている家庭では、3歳の時点で子どもの言語能力・言語表現力・語彙の豊かさが飛躍的に発達していることがわかりました。

そして面白いことに、この研究では、母親の教育水準や子どもへの語り口は影響を及ぼさなかったことです。

つまり、ママがいかに高学歴で、せっせと言葉がけをしていても、子どもの言語力に大きな影響はなく、それよりもパパの語彙が豊富で多様性があるほど、子どもの言語発達が高かった、という結果になりました。

今日からおままごとの相手も絵本の読み聞かせもパパ担当にしよう!!

この研究で対象になったのは、一般家庭から貧困家庭、両親がいる合計1292名の乳児で、子どもがそれぞれ、6ヶ月、1歳半、3歳の時点での言語能力とパパとの関係をチェックしています。

かなり大掛かりな調査なので、けっこう信憑性があります。

なぜパパの言葉の方が影響するのでしょうか?

これについて明確な結果は出ていませんが、おそらく母子の同化が原因ではないかと言われています。

ママは生まれた時から子どもと繋がっていて、一緒の時間も長いため、子ども目線で話し、子どもに通じる言葉、馴染みある言葉や表現を自然としていくようになります。

一方、パパはママほど子どもと同化していないため、パパの話す世界は、子どもにとって斬新で新しく、これが言語的に良質な刺激や学びになるためだと考えられます。

パパが語彙力高くて面白いことも大切だけど、パパの場合は子どもに伝わるかどうかを気にせず好きなことを好きなように話すから効果あるのかも。

【パパと子どもの言語発達の関係・まとめ】

・子どもの言語発達において影響が大きいのは、ママよりパパ!

・パパの語彙力が高いほど、子どもの言語能力もUPする

・パパの読み聞かせ(+絵本を使ったやりとり)はママより効果的

・パパは積極的に子どもと会話すると◎

育児の質の向上・社会性の発達

当然かもしれませんが、パパが積極的に関わっている家庭では、ママの幸福度が高く、育児ストレス軽減から→ママの養育の質が上がります。

ママの幸福度が高いほど、育児にたいしても温かい態度となり、これが子どもの精神状態や発育状態を良くすることは言うまでもありませんね。

また、

子どもの『社会性の発達』のついては

・夫婦のコミュニケーションが頻繁

・夫婦の育児方針の一致度が高い

・父親と子どもとの交流が頻繁

・父親の育児参加により、母親の精神的ストレスが少ない

これらが揃う場合において、

子どもの社会性の発達が良くなる傾向にあります。

パパと子どもとの関わりでは、体を使ったダイナミックな遊びやスポーツなど、ママとの遊びにくらべ刺激のある遊び方が多いため、その中で子どもは、行動や感情のコントロール、ルール、我慢など、他者との関わりに必要な社会的スキルを自然と学んでいくとされています。

長期的に精神状態が安定

父親が積極的に育児参加をし

子どもと良好な関わりをもった場合

・子どもの情緒が安定

・良好な人間関係を構築しやすい

・成人後も精神状態が良好

・人生の満足度が高い

という、

長期的にみてもプラスの影響が多く見られます。

父親の積極的な子どもとのかかわりは、子どもが成人後になっても長期的にプラスの影響を及ぼしており、父親が多くの時間を過ごした女児は成人後の精神状態が良好であったり、父親から多くの愛情を受けて育った子どもは、成人後の自尊心と人生に対する満足度が高く、学業成績や経済的な業績にも正の相関があったりするという。

参考:父親の育児参加が出生率と子どもの育ちに及ぼす影響

特に女の子が成人した時に影響が出やすいという研究があります。父親は男性のモデルとなるので…パパ頑張って!!

出生率が上がる

パパの育児参加が「2人目のハードル」を下げる!

1人目の育児にパパが協力的だった家庭の方が、2人目以降を持つ率も高くなっています。

パパが育児参加をすることで、

少子化対策にもなるのですね。

確かに、妻からしてみれば、育児に協力的でない旦那との間に2人目なんて考えられない…というのが本音ですね。

年々日本では、少子化対策としても

パパの育児参加率を上げるために色々な対策が取られています。

パパの育休制度を見直したり、自治体によるパパママ学級(主にパパへの指導)、産婦人科でも助産師さんが積極的にパパに指導したりなど、よりパパも育児に参加しやすい環境づくりが進んでいます。

今後、子どもを授かる夫婦にとって、ますます育児がしやすい時代、そして子どもたちが今以上にのびのびと幸せに育てる時代になっていきますように!

それでは

「ガルガル期とパパ育児」について、

ご覧いただきありがとうございました^^

最後に、

パパの育児を応援するため、

0〜3歳で役に立つ「地頭のいい子に育てるコツ」7大特典をプレゼントします!

0歳からの体づくりや心育て、その他、知っておくだけで育児に役立つ情報を詰め込んでありますので、ぜひ活用してみてくださいね!▼