こんにちは、

alpapa(@mamaschool)です。

感じて、考え、自由に表現し、

『自分らしく生きる土台』を作るアート教育。

幼児期において重要視され、

子どもの創造性、表現力などを育むための、効果的なアプローチとされています。

でも・・・実際に、

これが何の役に立つの?

創造性とか表現力とか、そんなに大事かしら?別にウチの子を芸術家にしたいわけじゃないし…

こんなふうに思っているママも多いかもしれません。

この記事では、

具体的にアート教育がどんな力を育て、どんな良い効果があるか、そして、家庭ではどのように取り組めるかをわかりやすく紹介します^^

目次

子ども✖️アート『心・体・頭』に良い効果!

幼児期のアート活動によって育つ力は、とても多くありますが、その中でも『心・体・頭』に良いこと!をピックアップして紹介します。

【心に良いこと!】

心が安定する

創造力、発想力が育つ

感受性が豊かになる

【体に良いこと!】

巧緻性、運動能力UP

集中力の向上

【頭に良いこと!】

柔軟な思考が育つ

問題解決能力が育つ

心が安定する(自己表現による感情の吐き出し)

子どもが描いたり作ったり、

自由気ままに創作することによって得られる良い効果の一つは「心の安定」です。

人は、自分が感じていることを表現し、受け入れられるほど、心が満たされ安定します。

逆に、思いをうまく表現できず、伝えられない・理解されないと、心が不安定になります。

描く、作る、壊す、歌う…

幼児は、言葉による自己表現はまだ苦手ですが、絵や工作、音楽などのアート活動で、言葉だけでは表現しきれない感情や考えを外に出すことができます。

つまり、感情の吐き出しをすることができるのです。

感じていることをどんどん出すことで、子どもは、感情を整理したり、コントロールしたり、理解したりと感情の扱い方を少しずつ覚えていきます。

「自分が何を感じているか表現する、理解する」ということは思う以上に大切なことで、大人になってもこれがうまくできず悩み、ストレスを溜め込む人は多くいますね。

感情とうんちは出さずに溜め続けると病気になるよ。

どんな方法であれ、

自己を表現するということは

「心の安定」に大切な要素なのです。

それだけでなく、表現が上手になるほど、心が満たされ、表現すること自体が純粋に喜びにもなるため、色、形、素材、音、動き(ダンス)など、言葉以外にもあらゆる表現方法があることを子どもに教えて体験させてあげられると◎です。

もしお子さんが、

あまり感情を出さないタイプで、心の調子が良くないかも?

と感じた時は、一度、アートセラピーで心のお掃除をするのもおすすめです。

簡単なやり方はこちら▼

【子供向けパステルアートセラピー】パステルアートの描き方と心の掃除

創造力と発想力が育つ

アートの世界には、「正解」はありません。

子どもが好きに表現し、自分なりの答えを探し続けていく場となります。

そのため、自分に合ったやり方を思考錯誤したり、頭の中のイメージや感じたことを形にするために「どう作るか」「何を使うか」「私だったらどうするか」と、自分で考え出す→やってみる、の連続のため、子どもの創造力も発想力も鍛えられていきます。

このプロセスの中で育つ力は多く、

他にも、挑戦する力、持続力、応用力、忍耐力、実行力など、どれも『生きる力』の基盤が鍛えられます。(非認知能力)

そしてなにより、

正解のない自己表現の世界は、子どもにとっても大人にとっても、永遠の遊び場ですね^^

ずっと遊んでられるよね!

感受性が育つ

幼児期の絵の具遊び、砂遊び、泥んこ遊び、リズム遊び、自然遊びなどは、創作やアート活動の一つでもあり、また同時に「五感を使った感覚遊び」でもあります。

いろいろな感覚が刺激されることで脳は発達し、

色、形、質感、音、自然との感覚遊びの中で、五感が研ぎ澄まされ「感受性」も育っていきます。

「感受性」とは簡単にいうと

まわりの様子や刺激を、心で感じ取る力のことです。

例えば、

夕日を見て「美しい」と感じたり

虫の音を聞いて「秋」を感じたり

花が咲いて「あたたかい気持ち」になったり

こういった「感じる力」のことです。

これは

とても人間らしい、

何気ない毎日でさえも

鮮やかに染めてしまえる力です。

そして

感じたことから新しい何かを創り出す力が「創造力」

五感を使ってめいっぱい遊んだり、自然体験をすることで、「感じる力=感受性」が育ち、

この感受性は創造力や表現の「タネ」となり、相互に作用しながら育てていけます。

巧緻性、運動能力の向上

「アート活動で運動能力がUPする」と聞くと、不思議に感じるかもしれませんが、幼児にとって「描く、塗る、掴む、ハサミを使う」などの指先の運動は、巧緻性を高め、そしてこれは運動能力を連動して発達させます。

指先の器用さのことを『巧緻性(こうちせい)』というのですが、巧緻性は、神経系の伝達と大きく関わっているため、指先の器用さは体のコントロール能力(=運動神経の良さ)にも深く関係しています。

そのため、指先を鍛えることで

体の動かし方も上手になり、運動能力も向上していくのです。

また、手先の運動能力が発達することで、幼児のうちから「文字を書く」ということにも積極的に取り組めるようになりますし、このような指先を複雑に動かす運動は、脳の前頭葉を活性化させるため「思考力・記憶力・集中力」なども育ちやすいのです。

お絵描き、粘土遊び、ちぎり絵、折り紙、はさみ、

指先をたっぷり使うこれらのアート活動によって、運動能力も育ち、学習の土台も作られます。

小学校受験で「絵画制作/工作」が出題される理由も、総合的にいろいろな能力を見ることができるからですね。

ちなみに、「2歳児の手の感覚」は、

大人でいうと軍手を6枚つけているのと似た感覚となり、2歳児にとって「描く、塗る、切る」といった動作は大人が思う以上に難しいのです。

だからこそ、こういった取り組みが、良い脳刺激になり、やればやるほど巧緻性も運動能力を上がるため、どんどんさせてあげると◎です。

集中力がUP

制作や創作といったアート活動は「集中力」も養われます。

一つの作品を作り上げるということは、

時間をかけてじっくり取り組むという姿勢が必要となりますが、ここで育つのが「集中力」です。

そして集中力は、巧緻性とも関係していて、

集中して指先を動かすことで「巧緻性」が育ち、巧緻性が育って、体や指先のコントロールが上手になることで、さらに集中できるようになる、という好循環が起こります。

また、絵を描いたり、

工作を作ったりするプロセスでは「細部に注意を払う」という体験も多くします。

それにより、

普段は気に留めていなかった色や形の面白さに気づいたり、見過ごしていた問題に気付いたりという「観察力・洞察力」も育てることができますね。

『夢中で遊ぶ』が脳に最強!

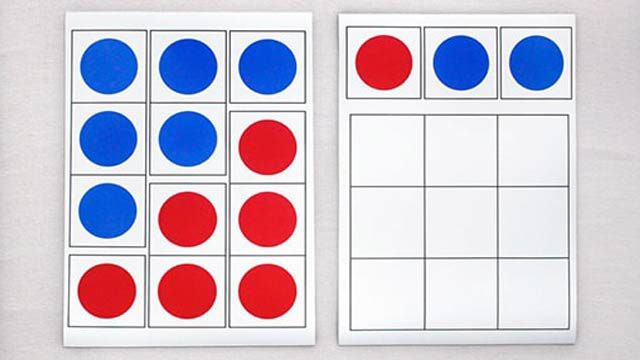

柔軟な思考が育つ

アート活動では、答えがなく自由だからこそ、いろいろなアイデアや意見にオープンになれます。

グループで作品を見せ合う中で、

他者とのアイデア・表現方法・意見・感じ方の違いを知るチャンスが多いため、

幅広い視野や柔軟な思考を育てるのにぴったりなのです。

そして子どもは、「面白い」「こんなふうに描けるんだ」と感動したり、共感したりすると、すぐに受け入れ、「僕もやってみよう」と真似をして、新しいアイデアを自分に取り入れたりもします。

このように、いろいろなアート作品を、作ったり、見たり、聞いたり、アイデアを交換していく中で、子どもは自然と世界の多様性を学んでいきます。

自分とお友達とでは

「感じ方が違う」

「表現の方法が違う」

「でも、一緒に楽しめる」

一見、ごく当たり前のことのように聞こえますが、他者との違いを受け入れたり、理解しようとしたり、良いところを取り入れようとする柔軟性は、人が人間社会で生きていく上でとても重要な要素です。

問題解決能力が育つ

子どもが作品作りに取り組むと

「うまく描けない!」

「色が足りない、道具が足りない」

「形が崩れてしまう」

といった問題にぶつかります。

こういった問題に対して、

・どのように工夫すればいいか?

・何で代用できるか?

・他に良い方法はないか?

と、対処していくことで、工夫して解決策を見つけ出す力(=問題解決能力)が育ちます。

自分で考えて、工夫して、実行する。

これは現実の問題解決の方法と同じで、日常の生活の中でも大いに役立つ力です。

例えば、

・友達と協力するとき

・難しいことにチャレンジするとき

・予想しない出来事が起こったとき

・何かに失敗したとき

これらのシーンは、まさに「自分なりの解決策を見つけ出す力」の発揮どころですね。

子どもが何かに失敗したときでも、

柔軟に考え直して新しい方法を試す姿勢があれば、これからの人生で直面するさまざまな課題も乗り越えていけそうですね。

子ども✖️アート『自宅にアトリエを作ろう!』

自宅の片隅に「子どもアトリエ」を作ってあげましょう!

アート活動は、イベントなどに参加して行うのも楽しいですが、家庭でも十分に楽しむことができます。

アトリエスペースは小さくてもいいです、ほんの1mくらいの部屋のコーナースペースでも大丈夫ですので、『子どもがいつでも自由に制作できる環境』を作っておいてあげてください。

棚やボックスを並べ、色鉛筆、クレヨン、新聞紙、色紙、スケッチブック、セロハン、粘土、毛糸、フェルト、ガムテープなど、制作に使えそうなものを常に並べておいてあげてください。

素材は、身の回りにあるものでもOKです。

ペットボトルのキャップやサランラップの芯など、捨てる前に子どもに「これ使う?」と聞いて、YESと言ったものはどんどん素材BOXにストックしていくのもいいですね。

どんぐり、まつぼっくり、キレイな石とかも瓶にいれて集めてたよ!

子どもは何でも代用して使うので、

高級な画材やレディーメイドのものなど、過剰に与えなくても大丈夫です。

なければ作る。

あるもので工夫する。

人間ってこれができるから楽しい^^

幼児期においてアート教育が重要だと感じるのは、子どもの「やりたい」「こんなのほしい」「つくりたい」を形にする力を育てること。

そして「正解」よりも「自分なりの答えや喜びを探し続けていく」という点にあると思います。

そんな遊びをしていく中で、創造力、表現力、洞察力、問題解決能力など、いろいろな「生きる力」が育っていくというのが素晴らしいですね。

これらの「生きる力」は、

私たち親世代よりも、これからの時代にますます必要とされる力です。

今後、AIが人の知性を担っていくようになる中で、人にしかできないことは、創造的な作業や感情の理解、そして自分の心に従い判断を下すといった、クリエイティブな部分になっていくでしょう。

幼児期から育てていきたい「生きる力」

そんな生きる力の育て方のヒントを、育児中のパパママたちにプレゼント中です▼

「0歳からのママスクール」の友達追加で、さらに7大特典がついてくるので、よろしければ受け取ってみてくださいね✨